Wolfgang Eßbach | Interview | 13.02.2025

„Eine Theorieidentität schützt vor Fragen, die von anderen Theorieidentitäten gestellt werden“

Welche ist Ihre Lieblingstheorie?

Ich liebe Theorie, und ich habe viele davon geliebt. Theorie ist ein wunderbares Werkzeug unseres Intellekts, dessen Größe und Erhabenheit uns Flügel verleiht, die Vorstellungskraft mobilisiert und den Eindruck sprachmagischer Kompetenz hinterlässt. In keiner Phase meines Lebens als Soziologe war ich theorielos. Allerdings überkommt mich bisweilen der Verdacht, dass Theorie ein unglücklicher Begriff ist. Wir sollten uns überlegen, ob wir ihn noch lange so hochhalten wollen, wie wir es uns angewöhnt haben. Denn Theorie kann zur Ausbildung von intellektuellen Scheinidentitäten, von Soziolekten und zu mentaler Sklerose verführen.

Seit die heroischen Kämpfe um eine allein seligmachende Theorie zwischen Kritischer Theorie und Positivismus, Marx und Weber, Systemtheorie und Verstehender Soziologie keine Siegerin hervorgebracht haben (abgesehen von jenen, die per Sezession ihr eigenes Königreich der RCT errichtet haben), ist unter der bunten Fahne des Theoriepluralismus das Angebot angewachsen. Für jede und jeden ist etwas dabei, an dem man sich festhalten kann. Für sein Fach hat der Philosoph Kurt Flasch vergleichbare Entwicklungen schon vor Jahrzehnten beobachtet: „In der philosophiehistorischen Forschungsliteratur besteht ohnehin eine Tendenz zur mentalen Uniformierung: Platonisierer schreiben über Platon, Kantianer über Kant, Marxisten über Marx. Mögen solche Darstellungen sich ihrer Kohärenz rühmen; ihr identifikatorischer Ductus lässt das geschichtliche Leben erstarren, das Leben des Denkens wie der Individuen.“

Eine Theorieidentität schützt vor Fragen, die von anderen Theorieidentitäten gestellt werden. Es ist dies die beste Methode, Isolierschichten um Fragen zu wickeln, an denen man sich die Finger verbrennen könnte. Vielleicht sollten wir eine Zeit lang die Rede von Theorie einschränken, aufhören, Studis mit der Umsetzung von Theorie in Empirie und akrobatischen Vermittlungsübungen zu quälen und die biblische Warnung ernst nehmen: „Seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe.“ Matth.7,15

Ich liebe die Urgeschichte der Theorie, an die Hans Blumenberg erinnert hat: „Das Lachen der Thrakerin“.

Welche Theorie halten Sie für überschätzt?

Wenn im Stuhlkreis wieder mal durcheinandergeredet wird, gelingt eine Disziplinierung nur, wenn man, auf die „Theorie des kommunikativen Handelns“ gestützt, dies als ein Aufeinanderprallen von Geltungsansprüchen begreift. Denn es gibt keine Rede, in der keine Geltungsansprüche vorgebracht werden. Kurz gesagt: Reden heißt Geltungsansprüche formulieren.

Man muss nur den Sprechakten genau zuhören: „Hier ist es kalt.“ – „Sie haben uns versprochen, dass hier geheizt wird.“ – „Ich zittere am ganzen Leib.“ Die kommunikativen Handlungstheoretiker gehen davon aus, dass es nur drei verschiedene Sorten von Geltungsansprüchen gibt: propositionale Wahrheit, normative Richtigkeit, expressive Authentizität.

Wer jetzt dazu sagen würde, „das ist ja heller Wahnsinn“, der sollte sich fragen lassen: „Heller Wahnsinn“: ist das eine propositionale Wahrheit, eine normative Richtigkeit oder eine expressive Authentizität? Im Ergebnis müsste man anerkennen, dass die weit überwiegende Mehrheit der Anhänger der Theorie Kommunikativen Handelns aus psychiatrischer Sicht nicht dem Wahnsinn verfallen ist und die Frage, ob hier eine Verletzung von Versprechungen oder Verpflichtungen vorliegt, verneint werden muss, somit also die Geltungsansprüche auf propositionale Wahrheit und normative Richtigkeit abgewiesen werden müssen. „Das ist ja heller Wahnsinn“ ist dagegen ein Ausdruck expressiver Authentizität. Niemand ist verpflichtet, dies als Wahrheit anzuerkennen oder daraus normative Verpflichtungen abzuleiten, abgesehen davon vielleicht, ein mitleidiges Lächeln zurückzugeben.

Heinrich Popitz und Hans Paul Bahrdt, zwei Soziologen, die prägend für mich waren, wechselten, wenn sie angesichts so abgedichteter Theorien, wie die von der Unausweichbarkeit von Geltungsansprüchen in jeder Rede, in die Situation des Hasen kamen, dem der Igel sein: „Ick bün all door!“ entgegenhalten konnte, in ein literarisches Genre:

Gemeinschaft, Moral und Integration,

Dafür sind wir berüchtigt,

Die Worte zum Glück, die haben wir schon

Und pflegen sie eifersüchtig.

Sie sind der Kern unseres Lebensplans

Drei Worte des Glaubens oder Wahns?

(Heinrich Popitz)

„Man schwatzt von Wert- und Normgefüge

Und tut der äuß’ren Form genüge.“

(Hans Paul Bahrdt)

Welche Theorie kann man am ehesten mit einem Meme erklären? Welches Meme wäre das?

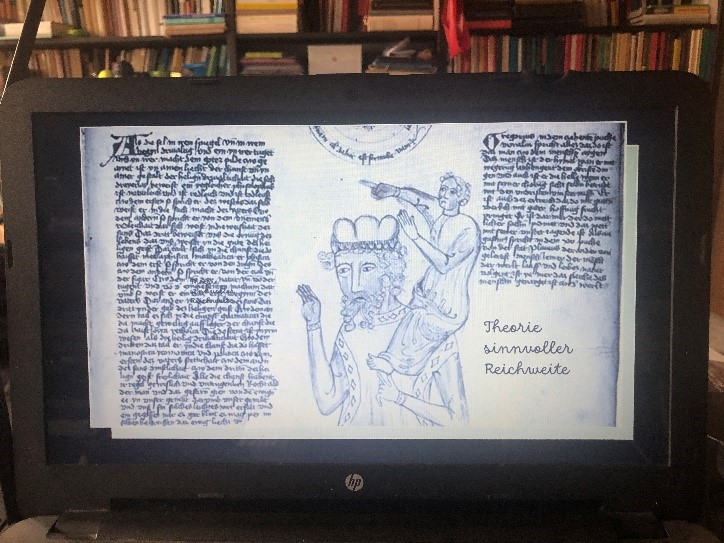

Es könnte dies die Theorie sinnvoller Reichweite sein, die nachstehendes Meme denen erklärt, die ihren detektivischen Sinn aktivieren.

Mit welcher Theorie würden Sie versuchen, ein Date zu beeindrucken?

Niklas Luhmann, „Liebe als Passion“ oder Ingomar von Kieseritzky „Das Buch der Desaster“.

Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Hannah Schmidt-Ott.

Kategorien: Gesellschaft Gesellschaftstheorie Methoden / Forschung Wissenschaft

Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.

Teil von Dossier

Theorie, wozu und wie?

Vorheriger Artikel aus Dossier:

„Luhmanns Systemtheorie stelle ich mir als riesige Lavalampe vor“

Nächster Artikel aus Dossier:

„Letztlich kann man zu (fast) jeder Theorie tanzen“

Empfehlungen

Nicole Mayer-Ahuja, Jens Bisky

Brauchen wir das Normalarbeitsverhältnis?

Folge 36 des Mittelweg 36-Podcasts