Claus Leggewie | Literaturessay | 18.06.2024

Der Blick von unten

Eine ethnosoziologische Expedition mit Anne Weber

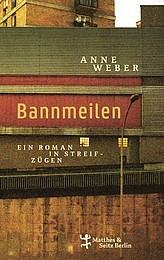

[1] Anne Weber ist eine äußerst vielseitige Schriftstellerin, die mit ganz unterschiedlichen Inhalten und Genres arbeitet und dabei in zwei Sprachen glänzt. Ihr erster Roman war eine Lesart der Bibel, der zweite eine Reise nach innen, der dritte ein Reisebericht in eine kleine Vorhölle in Südfrankreich, der vierte spielte im Großraumbüro, der fünfte behandelte eine späte Liebe, der sechste gab sich als Puppentrauerspiel, der siebte spielte im Tal der Herrlichkeiten der Liebe, der achte war eine Zeitreise zurück zum Urgroßvater, der neunte eine postmoderne Heiligenlegende, der zehnte ein Heldinnenepos, deren Hauptperson Annette alias Anne Beaumanoir eine Unterstützerin des algerischen Befreiungskampfs gegen die französische Kolonialmacht war. Das spielt auch in dem nun vorliegenden elften Roman Bannmeilen eine Rolle.

Kritiker bewerteten die Bücher Webers mit wachsender Begeisterung. Den Streifzug durch die Pariser Vorstadt 93 („neuf-trois“) würdigen sie als eine „Erkundung der absoluten Gegenwart“ und als eine spezielle Variante des Flanierens in einer fußgänger-unfreundlichen, von Autobahnen und Nationalstraßen gekreuzten Terra incognita der bidonvilles mit verwahrlosten Hochhaussiedlungen, verloren wirkenden Einfamilienhäuschen, Brachflächen, Lagerhallen, Müllhalden und Billighotels. „Von Gehsteigen keine Spur, wir stapfen durch das welke Laub, das sich an den Straßenseiten häuft. Gehen, wo niemand geht, scheint unsere unausgesprochene Devise“.[2]

Jede Großstadt hat solche „Non-lieux“, Nicht-Orte, wie sie der Kulturanthropologe Marc Augé bezeichnet hat: „Manche Orte existieren nur durch die Worte, die sie bezeichnen, und sind in diesem Sinne Nicht-Orte oder vielmehr imaginierte Orte, banale Utopien, Klischees.“[3] Kaum ein Bewohner der Pariser „Innenstadt“ – das meint hier: diesseits der Stadtautobahn, des ominösen Boulevard périphérique – kennt diese unwirtliche Gegend. Die meisten Französinnen und Franzosen betrachten sie als eine drogenverseuchte Vorhölle, der man besser fernbleibt. Periodisch gibt es dort sogenannte „Jugendunruhen“, die Innenminister Nicolas Sarkozy 2005 zu „kärchern“, das „Pack“ mit dem Hochdruckreiniger zu beseitigen versprach. Anne Weber machte es anders: Von dem ortskundigen Cicerone namens Thierry, einem in der Banlieue aufgewachsenen Filmemacher algerischer Abstammung,[4] ließ sie sich die Gegend zeigen. Nicht immer ging das ohne gewisse Stimmungsumschwünge ab.

Den sich abzeichnenden und verdienten Erfolg des Romans Bannmeilen dahingestellt, möchte ich deutlich machen, dass Webers Herangehensweise auch für soziologisch interessierte und arbeitende Leserinnen wie Leser taugt. Die meisten sozialwissenschaftlichen Enquêten unterstützen eine konträre, nämlich obrigkeitliche Sicht auf die Vorstädte. Diese werden als Dauerproblemgebiete betrachtet, im Blick auf die hohe Jugenddelinquenz, defizitäre Bildungs- und Ausbildungschancen, hohe Arbeitslosigkeit, zerrüttete Familienverhältnisse und den Einfluss islamistischer Agitatoren. Der Serie der Aufstände gegen die unablässige Misere, die enorm selbstdestruktive Züge aufweisen, folgte ein Wechselspiel staatlicher Interventionen, die mal sicherheitsstaatlich-repressive, mal bildungs- und sozialpolitische Akzente setzten; erwartungsgemäß erbrachten sie weder die von Sarkozy fantasierte Radikallösung noch den zeitweise von der einfühlsameren Macron-Administration erhofften Kulturwandel in den Vorstädten.

Im jüngsten Bericht des Rechtsausschusses des französischen Senats, der zweiten Kammer des Parlaments, geht es um die „émeutes“ vom Juni und Juli 2023, bei denen geschätzte 50.000 „émeutiers“ 12.031 Fahrzeuge, 2.508 Gebäude, darunter 243 Schulen und 105 Rathäuser attackierten und rund eine Milliarde Euro Schäden anrichteten. Auslöser war der Tod des 17-jährigen Nahel Merzouk bei einer Polizeikontrolle, ein Fall mutmaßlich rassistischer Willkür. Die Kommission entwarf einen Steckbrief des Aufständischen, der überraschen mag: Das sei „ein männlicher französischer Staatsbürger, 23 Jahre alt, ledig und kinderlos, wohnhaft bei seinen Eltern, höchstens mit Abitur, meistens berufstätig.“ Und extrem gewaltbereit, im Sinne einer in der Drogen- und Hiphop-Kultur romantisierten Stadtguerilla, verbunden über soziale Netzwerke und darin kaum auffindbar. Die Hotspots der Aufstände korrespondieren auffällig oft mit der Landkarte jener Stadtteile, die besonders kontrolliert und gefördert werden. Ohne jede Verbindung zu links-anarchistischen Gruppen rebelliert dort eine in lockeren Männerbanden organisierte Jugend gegen den Staat in gleich welcher Gestalt. Zwischen ihnen und der Polizei, die immens aufgerüstet hat und im Verdacht rassistischer Wahrnehmungs- und Selektionsmuster steht, findet eine Art rollender Bürgerkrieg statt, der in einer heißen Sommernacht jederzeit entflammen kann.

Mündeten die Jugendproteste der 1980er-Jahre noch in die kollektive Aktion des Marche des Beurs, einer sozialen Bewegung für Gleichheit der Beurs genannten Enkel von überwiegend aus dem Maghreb eingewanderten Familien, scheinen sie heute eine nihilistische Revolte locker verbundener Individuen zu sein, die ihre eigene Umgebung zerstören. Soweit die staatliche Draufsicht.

Ein genaueres Bild zeichneten die Befunde der qualitativen Sozialforschung aus der Schule von Alain Touraine und hier insbesondere von François Dubet und Didier Lapeyronnie zum „Aus der Vorstädte“[5], zunächst in Bezug auf die Banlieue von Lyon, wo schon 1981 nach der Tötung eines Jugendlichen im Stadtteil Minguettes ein heißer Sommer ausbrach. Sommerliche Riots waren seither an vielen Orten in ganz Frankreich an der Tagesordnung, namentlich 2005 und in den letzten Jahren. Politiker, religiöse Gemeinden, Sozialarbeiter und Lehrer standen und stehen diesen Aufständen völlig rat- und machtlos gegenüber.

Quantitative Analysen belegen antagonistische Akteurskonstellationen, zyklisch-repetitive Krisenphänomene und Gewaltspiralen in den Banlieues lassen aber einen beachtlichen Rest von Unerklärbarem und Irrationalem, der übrigens vielen Riots weltweit anhaftet, speziell der selbstzerstörerischen Energien, die sich dabei Bahn brechen. Die unwirtliche Lebenswelt ist ebenso thematisiert worden wie die Ohnmacht von Kindergärten und Schulen, ebenso der Kollaps linker Kollektivorganisationen im einstmals überwiegend kommunistisch regierten „roten Gürtel“ um das bourgeoise Paris. Kollektive Aktion, nach der Touraines Team immer gesucht hat, scheint hier unmöglich, wie Thierry feststellt: „Zu meiner Zeit war es noch durchmischt, aber das ist vorbei. Die Malier mit den Maliern, die Tunesier mit den Tunesiern. Die Algerier… Mit den anderen wollen sie nichts zu tun haben.“[6]

Die Banlieue ist an vielen Orten – Ausnahmen bestätigen die Regel – trotz beachtlicher urbanistischer Korrekturen in eine fatale Abwärtsspirale geraten: Weggezogen sind Familien unterschiedlicher Herkunft mit regelmäßigen Einkommen, vor allem ethnische Franzosen und aufgestiegene Migranten; ihren Platz nahmen ärmere, sozial ungesicherte Migranten vor allem aus dem subsaharischen Afrika ein, darunter zerbrochene Familien, alleinstehende Mütter und früh delinquent gewordene Jugendliche. So schritt die Gettoisierung voran, soziale Anomie breitete sich aus. Kostspielige Gegenmaßnahmen der Gebäudesanierung, Schulprojekte und Nachbarschaftsinitiativen versackten und wurden selbst Ziele einer irrlichternden Aggression, die immer stärker religiös gerahmt und von militanten Islamisten instrumentalisiert wird. Interventionen von Sicherheitskräften, aber auch von Streetworkern und Mediatoren werden als Manifestationen eines strukturellen Rassismus interpretiert. Hier leben die heutigen „classes dangereuses“, wie der Paris-Historiker Louis Chevalier einmal das aufstandsverdächtige Subproletariat des 19. Jahrhunderts genannt hat.[7] Und hier liegen die postrevolutionären „cours de miracles“, wie Victor Hugo die Armenviertel der vorrevolutionären Zeit bezeichnet hat.

Sehr tief in das Milieu der Vorstädte eingedrungen war die Studie La galère: jeunes en survie von Francois Dubet, welche die Hierarchie zwischen Forschern und Akteuren weitmöglichst abbaute und letztere aus ihrem Objektstatus befreite. Die sozialen Akteure, mit denen die Forschung zu tun hat, sind mindestens so intelligent wie diese: Statt von oben muss sie von unten kommen, sich weniger an den großen Strukturen orientieren, sollte sie sich auf die kleinen, nur scheinbar banalen Ereignisse, Erfahrungen und Phänomene beziehen. Und genau dazu kann die aktive Intervention einer Forschergruppe beitragen.[8]

Was fügt solchen Enquêten eine Schriftstellerin hinzu, die dieses Universum zuvor kaum je betreten hatte und erst einmal ahnungslos war? Eben das genaue Hinsehen. Und die professionelle Übung, das Fremde, Unverständliche, Unsägliche in passendere Worte zu fassen, bisweilen ganz poetische Sprachbilder wie „Schwarzer Mann weint weiße Tränen“, die einem beim Blick auf einen herannahenden Schwarzen mit weißen Ohrstöpseln einfallen kann. Es ist wohl nicht übertrieben, sich Anne Weber bei ersten Ortsterminen wie eine klassische Ethnologin in Melanesien vorzustellen, die einen Übersetzer benötigt, der sie einführt, schützt und ermutigt. Webers Gewährsmann Thierry kennt das Terrain, und bei ihm wird der Graben zwischen Zentrum und Peripherie durch die Kluft zwischen Algerien und Frankreich reproduziert, die er ironisiert, indem er in mündlicher Rede das antiquierte, höchst selten verwendete Passé Simple benutzt.

Den konturlosen Nicht-Ort des Departement 93 erkunden beide, indem sie sich zu Spaziergängen stets an einer Endhaltestelle der Métro oder der Tram am Périphérique treffen und sich von da aus diverse Stützpunkte erschließen. In La Courneuve, dem Ort seiner Kindheit, zeigt Thierry zwei in Plastikfolie verpackte vertrocknete Blumensträuße und ein rotes Schild – eine Gedenkstätte für den elfjährigen Sid Ahmed, der 2005 in einen Schusswechsel zwischen Drogenhändlern geriet und starb.

Anne Weber registriert das, schaut genauer hin und prüft stets ihre eingeschliffenen Sichtweisen. Ein Rezensent hat das gut zusammengefasst:

„Mit als erstes verwirren sie die chouffeurs, die Späher, die auf abgewrackten Bürosesseln an Hausecken sitzen. Sie schlagen für die Drogendealer Alarm, wenn die Polizei auftaucht, und zwar in einer Art Kanon. Ein langgezogener Ruf folgt dem nächsten, es hört sich wie ein Klagegesang an, und die Erzählerin nimmt das Vielstimmige, Klangvolle dieser Laute als sehr eigenständig wahr, da, wo man eher etwas Panisches oder Erschrecktes vermuten würde.[9] […] Atmosphärisch zentral sind die Schilderungen der Wege zu Fuß, wofür dieses scheinbare Niemandsland offenkundig gar nicht vorgesehen ist: ein unter der Autobahn gelegener Halal-Schlachthof, Großbaumärkte, Reinigungsfirmen, ein Ibis-Hotel neben einer verlassenen Fabrik aus den fünfziger Jahren, kleine Wohnhäuschen, die vergessen und auch nicht mehr bewohnt sind. Es gibt aber auch als fortschrittlich gedachte Wohnhochhäuser wie die zwei ,Camemberts‘ in Noisy-le-Grand: zwei jeweils von Hunderten bewohnte Betonräder, die hochkant einander gegenübergestellt sind, Zeugen einer architektonischen Utopie. Polizisten, die ihre Teleskopschlagstöcke ausfahren, drei schwarze Jungs, die urplötzlich auf zwei Polizisten lospreschen, graffitibedeckte Mauern und ein paar Schritte weiter verrammelte Einfamilienhäuschen gehören zu den wie Genrebilder eingestreuten Eindrücken, die die Erzählerin hier festhält.“[10]

Webers Erkundungen erinnern mich an eigene Ausflüge in die Pariser Vor-Stadt Pantin, wo ich den viel begangenen Canal du Nord weiter nach Nordosten gefolgt bin und dort auf dem Weg in die Galerie Thaddaeus Ropac mit Werken von Anselm Kiefer auf eine Art Bürgerrat stieß, der sich um die Zukunft dieses Ortes kümmern wollte, der von einem der Sozialistischen Partei angehörigen Bürgermeister regiert wird. Das gehört zu den Überraschungen, die Pariser und andere Snobs an derart schnöden Orten nicht erwarten. Im Departement 93 war es für Weber ein Plastikschild, das auf das Wohnhaus des späteren Asterix-Erfinders Albert Uderzo hinwies, oder das Grab des Gewinners der Goldmedaille im olympischen Marathonlauf von 1928:

„Boughéra El Ouafi war ein Sportler, ein Marathonläufer, und er war Algerier, ein Tirailleur, der 1918 in der französischen Armee an der Besetzung der Ruhr teilnahm, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, jedenfalls wurde er später Arbeiter bei Renault in der Pariser Vorstadt Boulogne-Billancourt und schaffte es nebenbei, zu trainieren und bei den Olympischen Spielen von Amsterdam 1928 die Goldmedaille im Marathonlauf zu gewinnen, wonach er für eine Weile ein Engagement in den USA bekam. Daraufhin wurde er aus dem französischen Sportverband ausgeschlossen, denn es war verboten, mit dem Sport auch Geld zu verdienen.“[11]

Der Champion fiel in tiefste Armut zurück und starb 1959 als gänzlich Vergessener in einem Hotelzimmer.

Weber und ihr Begleiter fanden „ihren Ort“, das Café le Montjoie von Rachid, in dem auch Frauen willkommen waren, und man Gesprächen oder Monologen lauschen konnte, die die Schriftstellerin genau protokolliert. Die Distanz bleibt, aber so entsteht eine Lage „entre deux ailleurs“ (zwischen zwei Woanders), die sie mental ein Stück vom Pariser Zentrum entfernt. Die Beobachtungen auf den Spaziergängen hat Weber wie eine Ethnologin in Tagebüchern notiert und verzettelt. Als weitere Quellen nennt sie den Film La Haine von 1995, Vorbild sämtlicher Banlieue-Filme, die sich unterdessen zu einem regelrechten Genre entwickelt haben. (Le Ciel, les Oiseaux, ... et ta Mère! – 1999 von Djamel Bensalah, La Squale – 2000 von Fabrice Genestal, Bande de filles – 2014 von Céline Sciamma, Les Misérables – 2020 von Ladj Lys, Athena – 2022 von Romain Gavras). Auch solche Visualisierungen prägen das Bild der Bannmeilen, erschüttern stereotype Deutungen und bringen neue hervor.

Die Belletristik erscheint da weniger prägnant, dafür ist sie präziser. Weber verweist auf den 30 Jahre alten Banlieue-Klassiker Les Passagers du Roissy-Express, in dem der Autor François Maspero und die Fotografin Anaïk Frantz ihre Eindrücke längs der Zugstrecke aufzeichneten, die den neuen Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle im Norden mit dem alten Flughafen Orly im Süden verbindet und dazu die Banlieues durchschneidet. Eine wichtige Rolle spielen dort Erinnerungsorte an die Deportationen jüdischer Franzosen durch die SS und französische Polizeikräfte, womit sich der Holocaust und die Kollaboration mit der kolonialen Vergangenheit kreuzen, aber nicht, wie derzeit üblich, ahistorisch vermengt werden.

Ist das am Ende doch die „Banlieue für Extremtouristen“ oder ein „Alternativtourismus mit sozialem Touch“, ein peinlicher Voyeurismus, wie Thierry die Schriftstellerin gelegentlich provoziert? Nicht, wenn man die Haltung einer Flaneurin neuen Typs einnimmt.[12] „Gehen, wo niemand geht“: Die Flaneurin ist nicht der von Walter Benjamin, Siegfried Kracauer und Franz Hessel gewürdigte, zur Kultfigur erhobene Spaziergänger, der sich die modernen Metropolen erschließt, erst recht findet keine begeisterte, oft rauschhafte Verschmelzung mit der städtischen Umwelt statt. Bei Weber mischen sich minutiöse Beobachtung und Reflexion zu einer Art Reportage, die in der soziologischen Tradition vor allem die Feldforschung der legendären Chicago School hervorgebracht hat. Deren Mentor, der frühere Journalist Robert E. Park setzte Studierende auf die Spur von Migrantinnen und Migranten – „Go into the district, get the feeling, become acquainted with people“ – und gab Anleitungen: „ Setz dich in die Lounges der Luxushotels und an die Türschwellen der Spelunken; setz dich auf die Sofas der Luxuswohnungen und in die Slums; setz dich in die Philharmonie und die Stripteasebuden.“[13]

Das nur scheinbar oberflächlich-assoziative Vorgehen der teilnehmenden (in Webers Fall meist eher zuhörenden) Beobachtung ist methodisch kontrolliert und erlaubt eine dichte Beschreibung sozialer Interaktionen – und damit eine weniger pauschale und generalisierende Analyse des Gesamtbildes, hier der Banlieue. Diese erscheint dann weniger als der apostrophierte Nicht-Ort, das vage Terrain gewinnt eine (laut Marc Augé abwesende und unmögliche) „Identität, Relation und Geschichte“. Die literarische Sichtung durchschaut das angeblich Opake, Transitorische und Unbestimmte, das Vorstädte aus der Vogelperspektive wohlfahrtsstaatlicher Bürokratie, politischer Herrschaft und sozialstruktureller Systematik aufweisen. Ob das 2024 ausgerufene Großexperiment Olympische Spiele, das tief und ungerecht in das Departement 93 eingegriffen hat,[14] den erhofften Wandel bringen kann, ist sehr fraglich. Ein weiterer Rundgang im nächsten Jahr wäre eventuell zu empfehlen.

Fußnoten

- Dieser Essay entstand im Austausch mit der Romanautorin Anne Weber im Literaturhaus Berlin für die Reihe „Literatur und Wissenschaft“ des DeutschlandradioKultur, gesendet am 24. und 26. Mai 2024.

- Anne Weber, Bannmeilen. Ein Roman in Streifzügen, Berlin 2024, S. 72.

- Marc Augé, Orte und Nicht-Orte. Vorüberlegungen zu einer Ethnologie der Einsamkeit, aus dem Französischen von Michael Bischoff, Frankfurt am Main1994, S. 112 (Zuerst Paris 1992 unter dem Titel „Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité“).

- Hinter dem Pseudonym verbirgt sich der franko-algerische Fotograf Bruno Bendjelal, der für seine Arbeit Algérie, clos comme on ferme un livre? 2015 den renommierten Prix Nadar erhalten hat (vgl. https://agencevu.com/en/photographer/bruno-boudjelal/)

- François Dubet / Didier Lapeyronnie, Les Quartiers d'exil, Paris 1992, (deutsch: Im Aus der Vorstädte, aus dem Französischen von Rolf Schubert und Bodo Schulze, Stuttgart 1994).

- Anne Weber, Bannmeilen, S. 76.

- Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses a Paris pendant la premiere moitie' du XIXe siecle, Paris 1958; Vgl. Barrie M. Ratcliffe, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la premiere moitié du XIXe siècle? The Chevalier Thesis Reexamined, in: French Historical Studies 17 (1991), 2, S. 542–574.

- François Dubet, La galère: jeunes en survie. Enquête, erweiterte Neuauflage Paris 2008, siehe vor allem S. 547 ff. und den methodologischen Anhang, S. 565 ff.; sowie ders. / Joël Zaffran, Trois Jeunesses: La révolte, la galère, l’émeute, Bordeaux und F. Dubet, À quoi sert vraiment un sociologue?, Paris 2011.

- Vgl. dazu die Ausstellung von Christelle Oyiri „An Eye for an ‚I‘“ im MMK Zollamt Frankfurt am Main: „Sie selbst dürfen nicht sichtbar sein und doch müssen sie alles sehen. Ihre Winkel sind nicht starr. Unmerklich wechseln sie fortwährend ihre Position und Perspektive. Sie hören durch den ständigen Geräuschpegel alles hindurch. Sie sind ganz Auge und Ohr. Sie kennen alle – ihre Gewohnheiten, ihre Bewegungen. Doch sie selbst sieht man nicht. Ihre Bezahlung ist klein, doch ihre Verantwortung ist groß. Die Choufs (arabisch chouf bedeutet „sehen“ oder „schauen“), gut postiert, sind stets alarmiert. Diskret und nicht nachverfolgbar warnen sie die Drogendealer*innen sofort.“

- Helmut Böttiger, Erkundung der absoluten Gegenwart, in: taz, 16.4.2024.

- Anne Weber, Bannmeilen, S. 60.

- Francesco Careri, Walkscapes. Walking as an aesthectic practice, Barcelona 2007; Eckhardt Köhn, Straßenrausch. Flanerie und kleine Form. Versuch zur Literaturgeschichte des Flaneurs von 1830–1933, Berlin 1989; Harald Neumeyer, Der Flaneur: Konzeptionen der Moderne, Würzburg 1999.

- Zitiert nach Anja Schwanhäußer, Ethnographie des Urbanen, Besprechung von „The Urban Ethnographie Reader“, hrsg. von Mitchell Duneier / Philip Kaisnitz / Alexandra K. Murphy, und „Ethnographie and the City“, hrsg. von Richard E. Ocejo, in: https://derive.at, 2015; vgl. auch Rolf Lindner, Die Entdeckung der Stadtkultur. Soziologie aus der Erfahrung der Reportage, Frankfurt am Main 1990, (Neuauflage mit einem aktuellen Nachwort, Frankfurt am Main 2007); Richard E. Ocejo, Ethnography and the City. Readings on Doing Urban Fieldwork, London 2012. Zu ergänzen durch Roland Girtler, Die 10 Gebote der Feldforschung, in: Sozialwissenschaften und Berufspraxis, 19 (1996), 4, S. 378–379; und Thomas Kissling (Hg.), Lucius Burckhardt. Anthologie Landschaft, Zürich 2023.

- Dazu etwa der Protest gegen „soziale Säuberungen“ der NGO „Le revers de la médaille“.

Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Jens Bisky.

Kategorien: Affekte / Emotionen Soziale Ungleichheit Stadt / Raum Zivilgesellschaft / Soziale Bewegungen

Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.

Empfehlungen

Mehr davon, bitte!

Rezension zu „Urbane Konflikte und die Krise der Demokratie. Stadtentwicklung, Rechtsruck und Soziale Bewegungen“ von Peter Bescherer, Anne Burkhardt, Robert Feustel, Gisela Mackenroth und Luzia Sievi (Hg.)

Interventionen in die rechte Raumordnung

Rezension zu „Das Ende rechter Räume. Zu Territorialisierungen der radikalen Rechten“ vom Autor*innenkollektiv Terra-R (Hg.)

Intervention zur rechten Zeit

Rezension zu „Ungleich vereint. Warum der Osten anders bleibt“ von Steffen Mau