Daniela Russ | Rezension | 03.12.2024

Als der Fürst sich den Kopf an der Grubenverzimmerung stieß

Rezension zu „Die Entdeckung der Wirtschaft. Der mittelalterliche Bergbau und die Vermehrung der Welt“ von Andreas Friedolin Lingg

Die moderne Wirtschaft lässt sich nicht mehr ins Bild setzen. Versuche gab es freilich genug, vom tableau économique über nationalstaatliche Bilanzen, die als Flussdiagramm dargestellt wurden, bis zu den Infografiken der 1920er- und den kybernetischen Schaltkreisen der 1960er-Jahre. Heute kennen wir fast nur noch hochaggregierte zahlenmäßige Darstellungen – etwa das Bruttoinlandsprodukt –, keine Bilder. In seinem ebenso originellen wie eindrücklichen Buch Die Entdeckung der Wirtschaft. Der mittelalterliche Bergbau und die Vermehrung der Welt geht Andreas Lingg der Frage nach, wie diese Wirtschaft, die sich selbst nicht mehr abbilden kann, entstanden ist. Die Suche nach einer Antwort führt ihn tief in die Schächte des mittelalterlichen sächsischen Bergbaus.

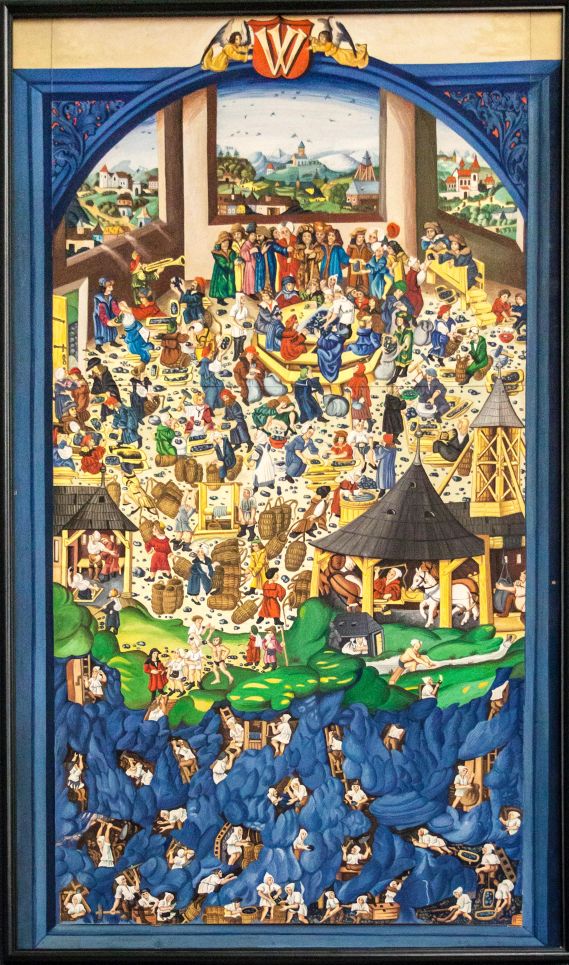

Lingg nähert sich der Frage nach der Darstellbarkeit der Wirtschaft historisch, vom Mittelalter her. Zwischen dem 11. und 16. Jahrhundert, so das Argument, veränderte sich die Darstellung des Ökonomischen: Neben Tableaus, die Anwesen und Höfe, das heißt eine abgegrenzte, wohlgeordnete Haus- und Landwirtschaft zeigen, entstehen nun auch Bilder, auf denen der wimmelnde Untergrund ins Haus drängt – wie etwa das Titelblatt des Kuttenberger Kanzionales, das am Anfang des Buches steht und sein Cover ziert. Wie kommt es zu diesem Wandel, was bedeutet er? Lingg deutet ihn als Ausdruck der Entstehung frühkapitalistischer Praxen und Denkformen, die sich auch an anderen Orten beobachten lässt: Was der Handel für die britische Ökonomik ist, ist das Bergwerk für die deutsche – der Bereich, der die Hauswirtschaft sprengt, in dem die Maße der Landwirtschaft nichts zählen, wo die Herrschaft sich die Finger schmutzig macht und das Ökonomische ins Politische drängt. In sprachlich und analytisch beeindruckender Weise zeigt Lingg, wie sich im Umkreis der sächsischen Bergstädte eine neue Vorstellung von der guten wirtschaftlichen Regierung ausbildet, die „die bestehenden engen wie ausgereizten Verhältnisse dehnen […] und damit individuellen wie gesellschaftlichen Reichtum generieren kann.“ (S. 25)

Das Mittelalter trennte die Bereiche Herrschaft und Ökonomie in einer bestimmten Weise. Haus und Herrschaft sollten sich über Generationen selbstähnlich reproduzieren und dabei den Hausstand bewahren. Die Natur – die Ländereien, Wälder und Flüsse – des Herrschaftsgebiets waren ein Teil dieser Ordnung. Eine demütige und gottgefällige Herrschaft konnte ein aktives Bewirtschaften der Natur nicht nötig haben; der Reichtum musste als Gabe erworben werden. Und doch bleiben Notwendigkeiten, denn auch adlige Bäuche müssen essen und das Herrschen selbst verschlingt reichlich Mittel. Wie also die Bedürfnisse befriedigen, um die Herrschaft zu sichern, ohne die Ordnung selbst zu gefährden? Die Antwort auf dieses Problem war laut Lingg die geordnete Ökonomie von Hof und Anwesen, die die Landwirtschaft auf die Erwirtschaftung einer standesgemäßen Nahrungsgrundlage der Herrschaft verpflichtete. Die Bauern graben und harken, der Verwalter weist und organisiert, der Adlige schmaust, überblickt seine Ländereien und macht sich die Hände nicht schmutzig.

Obwohl er bereits seit dem 11. und 12. Jahrhundert am Rammelsberg und im Erzgebirge im Aufschwung war, konnte der Bergbau in der Ordnung von Herrschaft und Ökonomie nur umständlich begründet werden. Das Aufreißen der Erde und das Heraushauen von Gütern, die nicht von selbst aus der Erde wuchsen (aber wer wusste das schon so genau?), musste als Gabe, Fund oder göttliche Weisung dargestellt werden. Selbst praktischer veranlagten Zeitgenossen erschien der Bergbau in einer Welt des allgemeinen Mangels als „irrsinniges Unterfangen“, wie Lingg eindrücklich darstellt: „Hunderte von Personen arbeiteten sich zentimeterweise durch Fels und Geröll, verbrauchten Nahrungsmittel und Werkzeuge in rauen Mengen, für wenige Gramm glitzerndes Silber. Das Arbeits- und Kapitaläquivalent ganzer Kathedralen wurde dort unter Tage verbaut.“ (S. 72) Während man mit Kathedralen aber seine Gottgefälligkeit vergrößerte, öffnete man mit dem Bergbau eine gefährliche Nische, aus der, gleich einer Büchse der Pandora, Reichtum und Unheil strömen konnten.

In Sachsen, wo der Silberbergbau schon seit dem 13. Jahrhundert und verstärkt ab dem späten 15. Jahrhundert, die Taschen der Herrschenden füllte und von ihnen gefördert wurde, lernten die herrschenden Wettiner schnell, dass sich der Berg nicht, wie das Land, aus der Ferne ‚bestellen‘ lässt. Es bedurfte der Kunst, Edelmetalle zu explorieren, Schächte zu graben, Wasser zu heben und Metalle zu schmelzen. Da jedoch keine noch so meisterhafte Kunstfertigkeit Erfolg garantierte, mussten „viele suchende Geister“ den Berg „mit all ihren Sinnen“ durchwühlen: Menschen also, die dem „Berggeschrey“ nach Sachsen folgten, die „Bergfreyheit“ wahrnahmen und in der Hoffnung auf ein weniger ärmliches Leben den Silberadern entgegengruben. Der Bergbau benötigte jedoch nicht nur ein Vielfaches der Arbeitskraft, die das Territorium des Herrschers hergab, auch der Kapitalbedarf für die immer tieferen, technisch aufwendig zu entwässernden Schächte musste bald schon extern gedeckt werden: Erst die sächsischen Kuxen, Anteile an Gewerken, die zwischen Leipzig und Antwerpen in Messestädten gehandelt wurden, erlaubten „die Finanzierung einer ausdauernden Gewalt am Berg.“ (S. 140) Desinteresse, also der Abstand des Herrschers zu den materiellen Bedingungen der Herrschaft, wird unmöglich, wenn das Montanwesen die Herrschaft sichert. Der Bergbau verlangte nach einer „räumlich-dynamischen, aufdringlichen Lesekunst der Natur“ und damit auch nach einer Regierungskunst, die jene fördert (S. 121).

So sehr noch versucht wurde, den Bergbau mit seinen neuen Institutionen in die alte Ordnung zu falten, hatte er doch schon längst begonnen, sie aufzulösen und eine neue Haushaltslehre zu begründen. Lingg gelingt es meisterhaft, diese „neue wält“ des Bergbaus anschaulich zu machen. Die Menschenströme, die der Bergbau über Jahrhunderte in Gang zu setzen vermochte, waren für die damalige Zeit gewaltig: Mitte des 16. Jahrhunderts lebten bereits doppelt so viele Menschen im Erzgebirge wie in der damals größten deutschen Stadt, Köln. Da der Bergbau keinen landwirtschaftlichen Nebenerwerb erlaubte, entstand in den Bergstädten eine fast vollständig marktabhängige Gesellschaft. Wenn in der Landwirtschaft das Bestellen jedes zusätzlichen Hektars vor dieselben technischen Probleme stellt, warf das Bergwerk, je länger es bewirtschaftet wurde, stets neue Probleme auf, die benannt und mittels immer weiterer Maschinen, Geräte und Gegenstände bearbeitet wurden. Die Erfahrung kontinuierlichen technischen Wandels war in dieser Gesellschaft normal. Der Bergbau, so Lingg, löste so eine „Vermehrung der Welt“ aus, das heißt er vergrößerte und reicherte, mit Arendt, die „Sphäre künstlicher Hervorbringungen [an], in die sich der Mensch gedanklich und körperlich einrichtet, und die ihn gleichermaßen beherbergt und bedingt“ (S. 189–90). Die neue fürstliche Haushaltslehre, die in diesem Umfeld entsteht, nennt Lingg eine „enthemmte ökonomische Episteme“, insofern sie den Haushalt des Fürsten auf sein ganzes Territorium, auch das unterirdische, ausdehnt. Der gute Fürst soll nun mit einen Auge für ökonomische Möglichkeiten ausgestattet sein, und eine Regierungskunst ausüben, die das Territorium vergrößert und neue wirtschaftliche Räume erschließt. Und er soll sich gelegentlich selbst den Kopf an der Grubenverzimmerung stoßen.

Im größeren Zusammenhang des ökonomischen Diskurses vom Mittelalter in die frühe Neuzeit stellt die „enthemmte Ökonomik“ laut Lingg jedoch nur ein kurzes Intermezzo der Legitimation staatlicher Eingriffe dar. Argumentativ gestützt wird dies durch ein frühes „Wachstumsdispositiv“ (S. 313), durch die Vorstellung, dass der Bergbau die Welt erweitert und eine neue Dimension wirtschaftlichen Handelns eröffnet, dass er Nischen und Zwischenräume bietet und so eine Vielzahl von Menschen ernähren kann. Hier wird das Verhältnis von Eigennutz und Gemeinwohl neu austariert, denn im Bergbau kann das eigennützige Verfolgen von Reichtum, reguliert durch einen klugen Fürsten, gemeinnützig werden. Das Grundproblem des Verhältnisses von Politik und Ökonomie, Herrschaft und Haushalt, wird historisch jedoch schon bald durch eine Trennung politischer und ökonomischer Sphäre – durch Staatswissenschaften auf der einen und Nationalökonomie auf der anderen Seite – bearbeitet. Im Gegenstand selbst, dem Bergbau, kann das Ökonomische und Politische freilich trotzdem nicht auseinanderklamüsert werden – ob Silber, Kohle oder Uran: beim Abbau blieben die deutschen Staaten zutiefst abhängig von den „wühlenden Geistern“ (S. 135).

Obwohl der Fokus auf einer Geschichte wirtschaftlichen Denkens liegt, kann die Entdeckung der Wirtschaft auch als Beitrag zur Entstehung des Frühkapitalismus in Deutschland verstanden werden. Für Lingg ist der Treiber dieser neuen Dynamik, die eine neue Welt aus dem Untergrund hebt, nicht allein Kapital, das sich zu mehren trachtet. Oder zumindest kann dieses akkumulierende Kapital nicht als ‚freischwebend‘, also als eine Kraft verstanden werden, die die Bedingungen ihrer Verwirklichung selbst hervorbringt. Vielmehr braucht das Kapital den Bergbau als ein Gewerbe, das sich am Widerstand des Berges abarbeitet und beständig neue Differenzen hervorbringt, die bewirtschaftet werden können. Der Bergbau wird so für das Kapital zu einer „Weltgewinnungs- und Differenzierungsmaschine“ (S. 197). Lingg weist darauf hin, dass auch Handel und Manufakturwesen eine vergleichbare Vielfalt hervorgebracht haben. Es gibt jedoch durchaus Historiker:innen, die den Ursprung des Kapitalismus nicht in der Möglichkeit der Differenzbewirtschaftung, sondern in ihrer Notwendigkeit sehen. Es wäre interessant, Linggs These in einen Dialog mit Robert Brenners „agrarischem Kapitalismus“[1] treten zu lassen, der behauptet, es sei gerade die generalisierte Marktabhängigkeit in der englischen Landwirtschaft (ganz ähnlich derjenigen, die Lingg für die Bergstädte beschreibt), die technische Verbesserung und Produktivitätssteigerung nicht nur befördert, sondern zu einem allgemeinen Imperativ gemacht habe.

Vor Kurzem gab es noch einmal einen Anlauf, die gegenwärtige Welt, die aus dieser Marktabhängigkeit hervorging, ins Bild zu setzen, Übersicht zu gewinnen, und sie so der demokratischen Herrschaft zugänglich zu machen. Die Kartographin Carlijn Kingma, der Journalist Thomas Bollen und der Wissenschaftler Martijn Jeroen van der Linden wagten den Versuch, die Geldwirtschaft als animiertes Wimmelbild darzustellen: „Waterworks of Money“ (2022) zeichnet den Weg des Geldes durch die Gesellschaft sowie die vielen Institutionen – Banken, Pensionsfonds, Staaten, Steuerbehörden, Finanzmärkte – nach, die ihn lenken.[2] Da sich die wesentlichen Geldtransaktionen nicht beobachten lassen, greifen sie auf eine Analogie zurück, die schon vielen Generationen als Vorstellungsraum der Geldwirtschaft diente – die Wasserversorgung. Eigentlich eine übersichtliche Infrastruktur mit klarem Zweck, gleicht das Wasserwerk hier jedoch mit seinen vielen verschalteten Pumpen und verzweigten Röhren, die bis an den Bildhorizont reichen, eher dem rationalisierten Alchemismus der chemischen Industrie. Kann die Komplexität der Geldwirtschaft also noch über die industrielle Verschaltung eingefangen werden, so bleibt die Maßlosigkeit dieser Wirtschaft ein Problem der Darstellung. Kein Haus, kein Rahmen, kein Grund, keine naturräumliche Grenze hält diese Ökonomie mehr zusammen. In Linggs abschließenden Worten, „das Haus der Ökonomik […ist] endgültig ins Offene gebaut.“ (S. 314)

Fußnoten

- Robert Brenner, Property and Progress: Where Adam Smith Went Wrong, in: Chris Wickham (hg.), Marxist History Writing for the Twenty-First Century Oxford 2007, S. 49–111. Ebd, Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe, in: Past & Present 70 (1976), 1, S. 30–75.

- https://www.waterworksofmoney.com (29.11.2024)

Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Hannah Schmidt-Ott.

Kategorien: Anthropologie / Ethnologie Geld / Finanzen Geschichte Gesellschaft Kapitalismus / Postkapitalismus Wirtschaft

Empfehlungen

Christoph Deutschmann, Hannah Schmidt-Ott

Wie geht es mit dem Wachstum bergab?

Folge 28 des Mittelweg 36-Podcasts

Sarah Mönkeberg, Markus Kurth, Janosch Schobin

„Haustierhaltung schafft Struktur in hochdynamisierten Lebenswelten“

Sarah Mönkeberg und Markus Kurth im Gespräch mit Janosch Schobin