Maxim Khomyakov | Rezension | 12.06.2023

Versuch, die Apokalypse zu verstehen

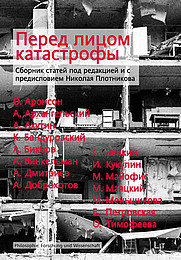

Rezension zu „Pered licom katastrofy“ („Im Angesicht der Katastrophe“) von Nikolai Plotnikov (Hg.)

Unter russischen Intellektuellen gibt es eine lange Tradition, die tragischen Ereignisse der russischen Geschichte in Aufsatzsammlungen zu kommentieren.[1] Der berühmt gewordene Band Vekhi (Meilensteine), der die Rolle der russischen Intelligenzija in und nach der ersten russischen Revolution von 1905 diskutiert, wurde im Jahre 1909 publiziert und begründete diese Tradition in der Geschichte des russischen 20. Jahrhunderts.[2] Viele der Autoren waren später auch in dem Band Iz glubiny (Aus der Tiefe) vertreten, einer ähnlichen Kommentierung der Revolution von 1917.[3] Die eher konservativen Dissidenten in der Sowjetunion wie Alexander Solschenizyn oder der antisemitische Mathematiker Igor Schafarewitsch veröffentlichten im Jahre 1974 Iz-pod glyb (Von unter den Felsen), während die liberalen Dissidenten im Jahre 1976 Samosoznaniye (Selbstbewusstsein) publizierten.[4] Anknüpfend an diese lange Tradition liegt mit dem von Nikolai Plotnikov herausgegebenen Band Pered licom katastrofy (Im Angesicht der Katastrophe) so etwas wie ein Paradigma des Versuchs vor, die tragischen Ereignisse der russischen Geschichte zu verstehen.

Historische Kontinuität oder Cosplay

Seit über einem Jahr begehen russische Truppen Gräueltaten in der Ukraine, wobei man daran erinnern sollte, dass ein Großteil der Truppen aus verurteilten Kriminellen besteht, die Putins Regime speziell für den Kampf gegen die Ukrainer freiließ. Es überrascht daher nicht, dass sich eine Gruppe russischer Intellektueller jetzt entschloss, sich der jüngsten und möglicherweise endzeitlichen Katastrophe zu widmen, die in dem kriminellen Krieg in der Ukraine kulminiert. Warum Apokalypse: Der Ukraine-Krieg beschließt in gewisser Weise die russische Geschichte, so wie die Russische Revolution von 1917 die Geschichte des Russischen Reiches beendete. Denn wie Nikolai Berdjajew in Iz glubiny schrieb, ist eine Revolution so etwas wie eine innergeschichtliche Apokalypse. Der große Unterschied besteht natürlich darin, dass die Bolschewiki fortschrittsorientiert waren und daher eine inspirierende Vision der Zukunft hatten, während Putins Regime überraschend inhaltslos ist und nichts außer Leere, Vakuum und letztlich Tod anzubieten hat. Alle Versuche, dieses Vakuum mit einer glorifizierten sowjetischen oder imperialen Vergangenheit zu füllen, waren so erfolglos, dass der einzige „politische Mechanismus“, der dem Regime zur Verfügung steht, nun „moralische Korruption“, Nihilismus und „Solidarität in der Lüge“ ist – so einer der interessantesten Beiträge in diesem Band, jener von Ilya Kukulin and Maria Maiofis (S. 41–42). So gesehen ist die russische Apokalypse des Jahres 2022 sehr viel radikaler als die aus dem Jahre 1917: Sie zerstört ohne jegliches Versprechen für die Zukunft.

Was für ein Wagnis – ein Buchvorhaben zu beginnen, dessen bewusstes Anliegen es ist, die Tradition der Kommentierung apokalyptischer Ereignisse in der russischen Geschichte fortzusetzen und „ein geteiltes Verständnis für die sich vollziehende Katastrophe zu entwickeln“ (S. 6), wie es der Herausgeber Nikolai Plotnikov formuliert. Dabei läuft man allerdings leicht Gefahr, vorhergehende intellektuelle Bemühungen im Cosplay aufzuführen, sprich: als leere Imitation. Der Band vermittelt gelegentlich den Eindruck bewusster Zitation: in seiner Struktur, seiner Tonalität, sogar in den Titeln einiger seiner Beiträge. So scheint der Titel von Plotnikovs Interview mit dem Philosophen Alexander Dobrochotow – „Gespräch über den Krieg, die Tyrannei und das Ende der Geschichte“ – wie ein bewusster Verweis auf Wladimir Solowjows „Drei Gespräche über den Krieg, den Fortschritt und das Ende der Weltgeschichte“, die im Jahre 1900 veröffentlicht wurden.[5] Dies ist ein delikates Verfahren: verweisen, ohne zu imitieren.

Selber inhaltslos produziert das Putin-Regime blasse Gespenster, Formen ohne Inhalt, Schatten ohne die wirklichen Dinge.

In diesem Fall ist das Imitationsrisiko umso größer, weil Putins Russland selbst ein Cosplay des Großen Vaterländischen Krieges,[6] Peters des Großen oder sogar Ivans des Schrecklichen ist. Selber inhaltslos produziert das Regime blasse Gespenster, Formen ohne Inhalt, Schatten ohne die wirklichen Dinge. Daher besteht eine weitere Gefahr darin, die Analogien zu ernst zu nehmen und die gegenwärtige Katastrophe mit der Revolution von 1917 und dem nachfolgenden Bürgerkrieg substanziell gleichzusetzen oder Putins Regime als direktes Erbe des unterdrückerischen sowjetischen Staates anzusehen.

Der Band jedoch scheint diese Klippen erfolgreich umschifft zu haben. Der Historiker Alexander Dmitriev, geboren im ukrainischen Kherson und aufgewachsen in der Endphase der Sowjetunion, untersucht intensiv die Verknüpfungen zwischen dem Russischen Reich, der Sowjetunion und Putins postsowjetischem Russland. Das Russische Reich endete im Jahr 1917, aber der Zusammenbruch der Sowjetunion in den 1990er-Jahren wurde als eine Rückkehr zu dem Russland, das wir verloren, um den Titel eines berühmten Dokumentarfilms zu zitieren, beschrieben, und die Vision eines neuen Russlands wich einer „historischen und kulturellen Kontinuität zwischen dem alten Reich und dem neu entstandenen Staat“ (S. 76). Putins Regime fügte dem eine imaginierte Erinnerung an die große sowjetische Vergangenheit hinzu, welches „das Russische“ und „das Sowjetische“ in merkwürdiger und unkritischer Weise vermischte und Letzteres seiner linken, emanzipatorischen Entwicklungsagenda beraubte. Während Dmitriev insbesondere die große Lücke zwischen dem Russland des 19. und der Sowjetunion des 20. Jahrhunderts betont, mag man sich auch fragen, ob die Russische Föderation des 21. Jahrhunderts überhaupt eine Kontinuität mit der UdSSR aufweist. Indem das Regime verschiedene Elemente der Vergangenheit miteinander kombiniert, führt es zugleich ein Cosplay des Reichs und der Sowjetunion auf – und bleibt dabei eine Form ohne jeglichen Inhalt.

Hier findet sich eine interessante Dialektik. Russland war die größte der Sowjetrepubliken, besaß aber als einzige keine eigene Akademie der Wissenschaften und kein eigenes Zentralkomitee der Kommunistischen Partei, wie Dmitriev aufzeigt (S. 76). Daran erkennt man das Vermächtnis von Lenins Verdammung des „russischen Chauvinismus“ und seiner Unterstützung der Minderheitsnationalismen im „Völkergefängnis“, wie die Bolschewiki das Russische Reich nannten.[7] Die unterentwickelte russische Identität war somit stark an die sowjetische Identität geknüpft. Und nun ist es genau jene Republik, die international als einziger Rechtsnachfolger der Sowjetunion gilt. Dieser völkerrechtliche Akt bedeutete einen Neustart für alle anderen Republiken, die sich nunmehr der Herausbildung einer eigenen nationalen Identität widmeten (oft durch Negierung der sowjetischen Vergangenheit als Besetzung, koloniale Beherrschung oder sogar Völkermord wie im Fall der tragischen Ereignisse des Holodomor[8]); für die Russische Föderation aber führte dies zu einer Verbundenheit mit der sowjetischen Vergangenheit, während zugleich das Russische Reich beschworen wurde. Aus diesem Grund sind heute russische Kommunisten oft glühende orthodoxe Christen, in einem Regime, das augenscheinlich das Sowjeterbe bekräftigt, aber den 7. November, das Datum der Oktoberrevolution 1917, nicht zu seinen Feiertagen zählt.

Moral und Verantwortung

Die reflexive Zugangsweise der Autoren zur Fragestellung gibt dem Band Struktur, und die Hinweise auf die Traditionen verstehen sich so, wie sie intendiert waren: als Bezugspunkt und Metapher, nicht als Imitation oder überzogene Analogie. Jedoch kann das Buch einen anderen und weitreichenden Vergleich mit der Vergangenheit nicht ganz vermeiden: jenen zwischen dem Ukraine-Krieg und dem Zweiten Weltkrieg sowie zwischen Putins Regime und dem deutschen Naziregime. Es gibt in der Tat einige Ähnlichkeiten: die persönliche Verantwortung des Diktators für den Krieg und das weitverbreitete Ressentiment, wie es Plotnikov (S. 7) und Kukulin/Maiofis (S. 44 ) hervorheben; die auffällige Parallele zwischen Putins Ankündigung der von der russischen Propaganda so genannten besonderen Militäroperation und Hitlers Rede zu Beginn des Zweiten Weltkriegs; und auch die irritierende Frage, wie eine städtisch geprägte und hochgebildete Gesellschaft einen grauenhaften Krieg unterstützen kann. Der Vergleich wird allerdings dadurch kompliziert, dass Putins Regime behauptet, gegen Neo-Nazis zu kämpfen, die angeblich die Ukraine regieren und ständig mehr Macht in den NATO-Ländern erringen. Im Gegenzug beschuldigen die Ukraine und ihre Unterstützer das russische Regime des „Russismus“, während die russische Propaganda beständig versucht, Neo-Nazis unter den ukrainischen Kämpfern ausfindig zu machen. Das Gespenst des Zweiten Weltkriegs geht gewiss jetzt in Osteuropa um!

Ilya Kukulin und Maria Maiofis jedoch behandeln gewichtige Einwände gegen diesen Vergleich. Jeder -ismus (wie auch der „Russismus“) setze eine umfassende Massenideologie voraus, und Totalitarismus sei undenkbar ohne politische Mobilisierung.

„Nichts dergleichen kann in der gegenwärtigen russischen Propaganda gefunden werden: Die Politiker und auch die Propaganda wechseln nicht nur einfach alle paar Wochen die erklärten Kriegsziele, sondern entnehmen sie unterschiedlichen ideologischen Erzählungen, und diese Widersprüche liefern ständige Überraschungen für die Beobachter.“ (S. 39)

Die gegenwärtige russische Propaganda kümmert sich nicht darum, ein kohärentes Bild zu liefern; sie ist befasst damit, „eine endlose Anzahl von sich widersprechenden Versionen zu produzieren und die Narrative zu bestreiten, die in internationalen Medien anerkannt sind“ (S. 42). Dies ist, kurzgefasst, systematisches Trolling, das zu einer bewussten staatlichen Politik wurde.

Eines der bedeutendsten Ergebnisse dieses Prozesses ist die moralische Korruption, die den Autor:innen zufolge als das wichtigste politische Instrument des Putin-Regimes zu verstehen ist. Sie schafft keine Ideologie, sondern eine gewisse psychologische Einstellung, die die Autor:innen als Empression bezeichnen, die Verknüpfung von Empathie mit Aggression. So entsteht das Bild einer inhärent tugendhaften Gesellschaft, die die Schwachen verteidigt (so etwa die leidenden „Donbass-Kinder“) und deshalb aggressiv sein muss. Die Unterstützung der Aggression erscheint so als Folge der Empathie. Laut den Autor:innen sorgt Empression dafür, dass es keiner kohärenten Ideologie bedarf. Dies ist gewiss einer der bedeutsamsten Unterschiede zwischen Putins Russland und Nazi-Deutschland: Letzteres entwickelte zunächst eine Ideologie und begann erst danach mit Militarisierung und Krieg. Wie schon Lenin mit Verweis auf die deutsche Redewendung sagte, hinkt am Ende jeder historische Vergleich.

Die moralische Dimension der Katastrophe ist natürlich eines der wichtigsten Themen des Buches. Sie taucht sowohl in der Analyse der Korruption und des Verfalls als auch in der Reflexion über die eigene Schuld und die Verantwortung der Intellektuellen auf. Über die bereits erwähnte Empression hinaus sehen andere Autor:innen verschiedene Wurzeln für den moralischen Verfall: die Vernachlässigung der Frage nach dem Bösen und damit einhergehend die nicht vorhandene „Fähigkeit, das Böse in sich selbst und in der äußeren Welt“ zu erkennen, wie Andrey Arkhangelskiy schreibt (S. 22); der Freud’sche Thanatos, der Todestrieb, der – so Oxana Timofeevas Betrachtung – vom Imperialismus zum Faschismus führt (S. 107); der absolute Nihilismus in Putins Regime und vor allem die Negation jeglicher Menschenwürde, wie Anatoly Akhutin ausführt (S. 125); die der Tyrannei inhärente Logik, nach der Gesetze auf der Grundlage der Interessen der herrschenden Schicht und nicht nach den Prinzipien des Gemeinwohls formuliert werden (S. 166), sowie die weitverbreitete Tolerierung des Bösen, so Alexander Dobrochotows Reflexionen (S. 159). In der Summe bekommt der Leser einen Eindruck vom tiefen Amoralismus der russischen Gesellschaft, der ihre Schuld und Verantwortung bestimmt.

Diese Schuld und Verantwortung betreffen natürlich auch die Intellektuellen, die die Gesellschaft sowohl repräsentieren als auch in gewisser Weise für sie denken. Es gilt wiederum zu betonen, dass die russische Intellektuellenschicht unmittelbar nach Beginn des Krieges nach möglichen historischen Parallelen suchte und diese in der Rezeption deutscher Autoren fand – so bei Karl Jaspers, dessen Vorträge aus dem Jahre 1946 seit Februar 2022 zur verbreiteten Lektüre unter russischen Intellektuellen wurden.[9] Während man dabei prinzipiell dem Gedanken zustimmt, dass eine Kollektivschuld nicht möglich ist, wird intensiv über die Bedeutung von kollektiver Verantwortung nachgedacht. Oleg Aronson schlägt vor, Schuld als kollektive Scham zu reinterpretieren (S. 15); Andrey Arkhangelskiy sieht die Notwendigkeit, eine kollektive Verantwortung für die Entpolitisierung der russischen Gesellschaft anzuerkennen (S. 24); für Michael Mayatskiy kann von Kollektivschuld im Sinne eines moralischen Gefühls gesprochen werden, während der rechtliche Aspekt in die Zuständigkeit eines internationalen Gerichts fällt (S. 51–54) – um nur einige Beispiele zu nennen.

Der einzige Beiträger, der die moralische Dimension nicht im Hinblick auf die Verantwortung für das, was bereits passiert ist, sondern als Verantwortung für die Zukunft zu sehen versucht, ist der Philologe, Übersetzer und Literaturkritiker Sergey Zenkin. Er führt den Begriff der aktiven Geisel ein – eine Person, die nicht nur aufseiten des Gegners kämpft, sondern auch nach „Einheit und Verständigung dem kalten Bürgerkrieg zum Trotz“ sucht und um der fernen Zukunft willen tätig ist (S. 31). Eine solche Geisel verlässt das Land nicht (Zenkin selbst ist nicht aus Russland ausgereist), weil es wichtig ist, dass einige freie Bürger weiterhin im Land leben und „ihren Mitbürgern ihr Gesicht zeigen so wie Schiffe im Meer ihre Flagge“ (S. 32). Zenkins Position scheint am fruchtbarsten zu sein, da sie in einer heldenhaften Haltung als Geisel und Zeuge über Schuld und Scham hinausweist auf die Arbeit an der Zukunft einer sehr viel besseren Welt.

Abwesende Themen

Der Band ist voll von anderen, manchmal sehr vielversprechenden Einsichten und Themen – so etwa Maria Menshikovas Analyse der (meist inkohärenten) Reaktion unterschiedlicher linker Bewegungen in der Welt auf den Krieg oder Anna Vinkelmans Versuch, klassische deutsche Philosophie im Allgemeinen und Schelling im Besonderen zum Nachdenken über die gegenwärtige Krise zu nutzen. Der Band vermittelt den Eindruck eines Patchwork, einer Art Τα Στρώματα, um mit Clemens von Alexandria zu sprechen. Dies liegt sicher nicht nur an der Vielfalt manchmal nicht völlig entwickelter Themen, sondern auch daran, dass die Artikelsammelung die Texte sehr unterschiedlicher Beiträger:innen versammelt: von sehr jungen Autorinnen wie Maria Menshikova oder Anna Vinkelman bis zu weithin bekannten Intellektuellen wie dem 72-jährigen Dobrochotow oder dem 82-jährigen Akhutin, wobei die Autor:innen zudem aus sehr unterschiedlichen Feldern wie der Philosophie, der Geschichtswissenschaft, der Soziologie, der Philologie, den Kulturwissenschaften und der Literaturkritik kommen. Daher kann man von dem Band kein einheitliches Bild und keine systematische Analyse der Katastrophe erwarten, aber er ist ein bedeutsamer Beginn, über den Krieg in russischer Sprache nachzudenken, und er prägt die Begriffslandschaft für zukünftige Überlegungen. Ein Ansatz, der kohärenter und systematischer wäre, ist in dieser Phase wohl nicht möglich. Das Buch leistet das, was im Moment möglich und notwendig ist.

Die Publikation äußert sich kaum über den vielleicht wichtigsten Aspekt, nämlich die Wurzeln des Krieges, die in wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen liegen.

Um diesen Versuch noch besser zu verstehen, ist es nichtsdestotrotz nützlich, nicht nur darüber zu reflektieren, was das Buch sagt, sondern auch zu benennen, worüber es schweigt. Die Lücken sind fast ebenso wichtig wie die artikulierten Betrachtungen. Vor allem: Die Publikation äußert sich kaum über den vielleicht wichtigsten Aspekt, nämlich die Wurzeln des Krieges, die in wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen liegen, und über die Folgen von Ressourcenabhängigkeit[10] und bad governance[11] auf dem Pfad der russischen Geschichte, der das Land an den Abgrund geführt hat, an dem es heute steht.

Der einzige Beitrag, der bedeutungsvolle Fragen in dieser Hinsicht stellt, ist der Text von Alexander Bikbov. Er zielt darauf ab, den Mythos vom ewigen russischen Despotismus zu entlarven, dessen Wesen sich angeblich im demaskierenden Ereignis des Krieges manifestiere. Bikbov erinnert an die drei Elemente, die im vergangenen Jahrzehnt russischer Politik nebeneinander bestanden. In diesem Zeitraum war die zentralisierte Staatsmacht mit ihrer zunehmend ultrakonservativen politischen Kultur in beständiger Interaktion mit der neoliberalen Macht des freien Marktes und der (allmählich schwindenden) Macht zivilgesellschaftlicher Vereinigungen (S. 62). Bikbov argumentiert, dass das traditionalistische, konservative Element in dieser Trias eine treibende Rolle dabei spielte, neoliberale Märkte in einer Gesellschaft zu legitimieren, die bis dahin noch nicht vom neoliberalen „Streben nach individuellem Erfolg und systematischem Profit“ (S. 66) besessen gewesen war. Mit anderen Worten: In etwas paradoxer Weise trieb der Traditionalismus die neoliberale Transformation der Gesellschaft voran. Eine nachfolgende Stärkung der konservativen Elemente transformierte den Neoliberalismus in Merkantilismus und bereitete damit den Weg für den kolonialen Krieg in der Ukraine (S. 70). Überraschender-, aber vielleicht auch logischerweise sieht Bikbov ein zukünftiges Gegenmittel weniger darin, die bad governance zu überwinden – etwa dadurch, dass es dem Staat unmöglich gemacht wird, aus der Nutzung natürlicher Ressourcen Gewinne zu extrahieren – als vielmehr darin, den imperialen Konservatismus durch eine „intellektuelle Dekolonisierung der Kultur“ (ebd.) und eine Dekonstruktion des „konservativen Skeletts des Neomerkantilismus“ zu überwinden (S. 71).

Weil merkwürdigerweise eine eingehende politische und wirtschaftliche Analyse fehlt, bleiben zu viele wichtige Fragen in dem Band unbeachtet (geschweige denn beantwortet). Einige Beispiele: Sind die Atomisierung und Entpolitisierung der russischen Gesellschaft ausschließlich der staatlichen Propaganda geschuldet oder finden wir hier auch den moralisch korrumpierenden Einfluss eines unbeschränkten Neoliberalismus? Ist der Merkantilismus wirklich die Folge einer konservativen Korruption des Neoliberalismus oder koexistierte er bereits neben dem Neoliberalismus im rentenorientierten Streben der Staatsbürokratie? Gibt es eine generationale Spaltung der russischen Gesellschaft, die die alten Eliten dazu trieb, den Krieg zu beginnen? Welche Umbrüche während und seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sind von besonderem Belang, um die Dynamiken der gegenwärtigen russischen Gesellschaft zu verstehen? Und schließlich: Warum unterscheiden sich die Pfade der verschiedenen postsowjetischen Gesellschaften so deutlich? Es scheint, dass wir ohne Antworten auf zumindest einige dieser und ähnlicher Fragen immer noch weit davon entfernt sind und bleiben, sowohl die Ursachen des Krieges zu verstehen als auch ein sinnvolles Programm für die Zukunft zu entwickeln. Dieses Buch ist eine erste Auseinandersetzung mit der Katastrophe, sicherlich sind weitere systematische intellektuelle Anstrengungen nötig, um einige der darin enthaltenen, höchst wichtigen Intuitionen weiterzuentwickeln.

Aus dem Englischen übersetzt von Peter Wagner

Fußnoten

- Der Autor ist Peter Wagner äußerst dankbar für seine beständige freundschaftliche Unterstützung und seine Ratschläge ebenso wie für die Mühe, diesen Text ins Deutsche zu übersetzen.

- Vekhi. Sbornik statey o russkoy intelligentsii (Artikelsammlung über die russische Intelligenz), Moskau 2017.

- Iz glubiny. Sbornik statey o russkoy revolutsii (Artikelsammlung über die russische Revolution), Paris 1967.

- IIz-pod glyb, Paris 1974; Samosoznaniye. Sbornik statey (Artikelsammlung), New York 1976.

- Vladimir Soloviev, War, Progress, and the End of History. Three Conversations, Including a Short Story of the Anti-Christ, Herndon, VA 1990.

- Anm. d. Übers.: Großer Vaterländischer Krieg ist die in Russland (und zuvor in der Sowjetunion) übliche Bezeichnung für den Zweiten Weltkrieg ab dem Angriff Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion im Jahre 1941.

- Vladimir Lenin, K voprosu o natsionalnostyakh ili ob „avtonomizatsii“ (Zur Frage der Nationalitäten oder „Autonomisierung“), in: ders., Polnoye sobraniye sochineniy (Gesamtausgabe), Bd. 45, Moskau 1970, S. 356–362.

- Anm. d. Übers.: Holodomor (Töten durch Hunger) ist die ukrainische Bezeichnung für die Hungersnot der Jahre 1932/1933 im Zusammenhang mit Stalins Politik der Kollektivierung der Landwirtschaft.

- Karl Jaspers, Die Schuldfrage, Heidelberg 1946.

- Bspw. Alexander Etkind, Nature’s Evil. A Cultural History of Natural Resources, übers. von Sara Jolly, Cambridge / Medford, MA 2021.

- Vladimir Gel’man, The Politics of Bad Governance in Contemporary Russia, Ann Arbor, MI 2022.

Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Peter Wagner, Henriette Liebhart.

Kategorien: Geschichte Philosophie Politik Staat / Nation Zivilgesellschaft / Soziale Bewegungen

Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.

Empfehlungen

Die Häutungen des Leviathan

Rezension zu „The Project-State and Its Rivals. A New History of the Twentieth and Twenty-First Centuries“ von Charles S. Maier

Existenzfragen der Demokratie

Rezension zu „Über Freiheit“ von Timothy Snyder

Projekt Moderne, Außenstelle Anatolien

Rezension zu „Eigensinnige Musterschüler. Ländliche Entwicklung und internationales Expertenwissen in der Türkei (1947–1980)“ von Heinrich Hartmann