Ulrich Bröckling | Essay | 02.07.2025

„Das waren Deine Glocken nie“

Heinrich Popitz und Carl Schmitt

Familienfreundschaft 1933 bis 1946[1]

Die erste Erwähnung von Heinrich Popitz in den Tagebüchern von Carl Schmitt findet sich in einem Eintrag vom 18. April 1933, geschrieben auf einer Reise vom Benediktinerinnenkloster Herstelle an der Weser nach Köln: „Etwas erkältet, am Kopf gefroren, froh abzureisen, eingepackt, Rechnung bezahlt, an den kleinen Henni Popitz Ostereier schicken lassen.“[2] Zu diesem Zeitpunkt – wenige Wochen vor Hennis achtem Geburtstag – bestand zwischen seinem Vater Johannes Popitz und Schmitt bereits seit vier Jahren eine zunehmend enger werdende Freundschaft. Kennengelernt hatten sich der vielseitig gebildete Staatssekretär im Reichsfinanzministerium und spätere preußische Finanzminister und der Professor für Staatsrecht im Frühjahr 1929 nach Schmitts Wechsel von der Universität Bonn an die Berliner Handelshochschule in einem der politischen Klubs der Hauptstadt, der Deutschen Gesellschaft 1914, wo beide regelmäßig verkehrten. Ihre Freundschaft schloss auch die beiden Familien ein: Man besuchte sich gegenseitig, und an den gemeinsamen Treffen nahmen gelegentlich auch die drei Popitz-Kinder, Hans, Cornelia, genannt Corrie, sowie Heinrich teil, wie Schmitt wiederholt in seinen Tagebüchern verzeichnet. „[N]achmittags mit Duschka (die erst nicht mitkommen wollte) zu Popitz“, heißt es in einem Eintrag vom 12. Juli 1931, „dort im Garten Tee getrunken, mit den Kindern Ball gespielt, geplaudert mit der sympathischen Frau und deren Schwester.“[3]

So harmlos solche Szenen familiärer Idylle anmuten, in den Gesprächsthemen bei den Zusammenkünften, die Schmitt ebenso beiläufig protokolliert, spiegelten sich sowohl nachdrückliche Zustimmung wie verhaltene Vorbehalte gegenüber dem aufziehenden Ungeist. So am 25. März 1933: „[M]it Duschka zu Popitz. Dort hübsch unterhalten, über die Juden. Frau Popitz war entzückend zu ihrem ‚Carlchen‘. Frage der jüdischen Hochschullehrer. Er [Johannes Popitz] hat liberale und rechtsstaatliche Hemmungen.“[4] Gegen diese Hemmungen dedizierte ihm Schmitt Anfang April eine Ausgabe von Heraklits Fragmenten, versehen mit der Widmung „Johannes Popitz, dem Erwecker meines Verständnisses für die griechische Antike widme ich zum Dank (und zur Hemmung seiner Rechtstaatlichkeit) dieses Büchlein im Allgemeinen und insbesondere den Satz, S. 5: Nóμoς καὶ βουλἦ πείθεσθαι ἑνός“,[5] auf Deutsch: Gesetz ist auch, dem Willen eines Einzelnen zu folgen.

Im Gegensatz zu Schmitt, der seinem Judenhass in den Tagebüchern geradezu obsessiv freien Lauf lässt, war Johannes Popitz kein Antisemit. Allerdings beteiligte er sich in den Wochen nach der nationalsozialistischen Machtübernahme an der Ausarbeitung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, das die Entlassung von verbeamteten Juden oder ihre Versetzung in den Ruhestand verfügte, und sorgte dafür, dass die Bestimmungen in seinem Ministerium zügig umgesetzt wurden.[6] Die nationale Revolution begrüßte der konservative „Beamtenpolitiker“[7] angesichts der vorausgegangenen Agonie des Weimarer Staates ausdrücklich.[8] Seine Frau, so wiederum Schmitt, zeigte sich fasziniert vom Charisma des neuen Führers. Am 9. April notierte er: „Gespräch mit Frau Popitz über Hitler; sie nennt ihn einen Christus, ein Genie, und sieht sein tragisches Ende voraus.“[9]

Im selben Monat wurde Johannes Popitz von Hermann Göring zum preußischen Finanzminister ernannt, ein Amt, das er bis zu seiner Verhaftung am Tag nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 innehatte.[10] Popitz war es auch, der Schmitt für die Mitarbeit im nationalsozialistischen Staat gewann: Am 31. März 1933 forderte er ihn per Telegramm auf, am kommenden Tag nach Berlin zu kommen, um sich an der Ausarbeitung des Reichsstatthaltergesetzes zur Gleichschaltung der Länder zu beteiligen, das nach Popitz’ Hoffnung den totalen Staat schaffen und so die Polykratie der Weimarer Zeit beenden sollte.[11] Das war der Beginn von Schmitts Aufstieg zum juristischen Vordenker des nationalsozialistischen Staates. Bis zu seiner Entmachtung 1936 durch führende Kräfte der SS, die ihm Opportunismus vorwarfen, stellte er seine verfassungsrechtliche Expertise rückhaltlos in den Dienst des Regimes, rechtfertigte in zahlreichen Veröffentlichungen das Führerprinzip, die Zerschlagung des Rechtsstaats sowie die Entrechtung der jüdischen Bevölkerung. Auch organisatorisch nahm er eine führende Stellung unter den nationalsozialistischen Rechtslehrern ein. Auf Popitz’ Empfehlung hin berief ihn Göring im September 1933 in den Preußischen Staatsrat. Im Frühjahr war Schmitt an die Universität Köln gewechselt, was jedoch ein kurzes Zwischenspiel blieb. Noch vor Beginn des Wintersemesters 1933/1934 erreichte ihn der Ruf auf eine für ihn neugeschaffene Professur an der Berliner Universität. Nach ihrer Rückkehr in die Hauptstadt bezogen er, seine Frau Duška und die 1931 geborene Tochter Anima ein Haus in unmittelbarer Nachbarschaft der Familie Popitz in Berlin-Steglitz.[12] Auch als die Schmitts im Oktober 1936 nach Dahlem umzogen, blieb die Verbindung eng.

Die drei Popitz-Kinder wuchsen unterdessen, wie Johannes Popitz’ Biografin Anne C. Nagel schreibt, „äußerlich unbeschwert in den NS-Staat hinein“. Weder der Vater noch die Mutter, Cornelia Popitz, „hatten Einwände gegen ihre Mitgliedschaft in den NS-Jugendorganisationen, ja sie beförderten das Engagement“. Anderes wäre für einen hochrangigen Amtsträger des Regimes wie Popitz allerdings auch schwer vorstellbar gewesen. „‚Bist Du schon ein Jungvolkmann?‘, wurde der zehnjährige Heinrich 1934 von der Mutter erwartungsvoll gefragt, als sie wegen eines längeren Klinik- und Kuraufenthalts von Zuhause abwesend war.“[13]

Sie war 1933 an Krebs erkrankt, im April 1936 erlag sie im Alter von 46 Jahren ihrem Leiden. Nach dem Verlust ihrer Mutter bauten Heinrich und seine beiden Geschwister in den folgenden Jahren, so Nagel, „vor allem zu Duška Schmitt ein vertrauliches Verhältnis“ auf.[14] Ein Brief des verwitweten Vaters an die Gattin seines Freundes zum Jahresende 1938 gibt einen Einblick in die fortdauernden freundschaftlichen Verbindungen zwischen den beiden Familien: „[N]ehmen Sie als Weihnachtsgruß die beifolgenden Blumen freundlichst entgegen“, schrieb Johannes Popitz, „und legen Sie Ihrem Töchterchen das Paket unter den Weihnachtsbaum. Was darin ist, weiß ich nicht, denn Einkäufer sind meine beiden Söhne gewesen. Ich hoffe, daß deren Kavaliereigenschaften schon entsprechend entwickelt sind.“[15]

Zu dieser Zeit war aus Johannes Popitz bereits ein erbitterter Gegner des nationalsozialistischen Regimes geworden, dem er allerdings weiter als preußischer Finanzminister diente. Regelmäßig traf er sich mit Ulrich von Hassell, Ludwig Beck, Carl Goerdeler und anderen Vertretern des national-konservativen und militärischen Widerstands und arbeitete mit diesen an Umsturzplänen. Einige der Entwürfe für eine staatliche Verfassung nach dem Sturz Hitlers, die aus diesem Kreis hervorgingen, tragen seine Handschrift. Angewidert von der Pogromnacht des 9. November 1938 hatte er Göring seinen Rücktritt angeboten; das Rücktrittsgesuch blieb jedoch unbeantwortet und Popitz weiter im Amt. Der Risiken seines Doppelspiels als Minister und Verschwörer bewusst, weihte er Schmitt nicht in seine Widerstandstätigkeit ein. „Er wird dem impulsiven Freund die nötige Verschwiegenheit nicht zugetraut haben“, vermutet Nagel. „Vielleicht spielte auch der Gedanke eine Rolle, daß im Falle des Scheiterns die Schmitts sich seiner Kinder annehmen müßten.“[16]

Anfang der 1940er-Jahre waren es längst nicht mehr Osterpäckchen oder Ballspiele im Garten, die Heinrich Popitz und Carl Schmitt zusammenbrachten. Dem inzwischen zum Jugendlichen herangewachsenen Popitz-Sohn wurde der Freund des Vaters zum väterlichen Freund. „Für Heinz Popitz von seinem alten Freund Carl Schmitt“, schrieb dieser Ende November 1942 in eine Reclam-Ausgabe seiner Schrift Land und Meer, die er dem 17-jährigen schenkte.[17] Nach seinem Abitur im März 1943 besuchte Heinrich Popitz im Sommersemester Schmitts Vorlesung an der Universität. „Heinz war sehr nett, sprach von meiner Vorlesung (‚Sie suchen zu retten, was zu retten ist‘)“, hielt Schmitt am 24. Juni in seinem Tagebuch fest.[18] Wenige Tage später ein weiterer Eintrag, der einmal mehr die Gleichzeitigkeit von bildungsbürgerlicher Normalitätsfassade und Präsenz des nationalsozialistischen Terrors in Schmitts Tagebüchern dokumentiert: „[M]it Heinz Popitz seinen Vater abgeholt und mit diesem im Wagen nach Hause. Erzählte ihm von Schnitzler (scheinbar ein bonvivant). Nach dem Essen geschlafen. Um 5 kam Medem, brachte 6 Flaschen Wein, rührend, Butter und Wurst. Wir tranken zusammen guten Kaffee und plauderten über die SS. Frank wieder auf der Höhe, sieht auch er die allgemeine Verwaltung; die Evakuierung des Ghettos von Warschau.“[19]

Am 23. August 1943 wurde das Haus, in dem die Schmitts wohnten, durch einen Bombenangriff zerstört. Bis zum Bezug einer neuen Wohnung nahmen sie daraufhin in seinem Geburtsort Plettenberg im Sauerland Quartier. Während des Wintersemesters wohnte Schmitt wiederholt als Gast bei der Familie Popitz, wenn er wegen seiner Verpflichtungen an der Universität in Berlin weilte. Auch das Haus des Gastgebers blieb allerdings von Bombenangriffen nicht verschont. „Bisher bin ich durchaus noch in der Lage, Sie einzuquartieren“, schrieb Johannes Popitz am 4. Dezember an Schmitt. „Es sieht freilich recht düster aus bei mir. Denn statt der Fensterscheiben habe ich meistens Pappe und Holzverschalung. Aber trotzdem kann man es noch ganz behaglich machen. Mein Dach war natürlich auch wieder weg, ist aber inzwischen eingedeckt. Heini, der Bombenurlaub hatte, hat wacker dabei mitgeholfen.“[20]

Heinrich Popitz war nach seinem Abitur zum Reichsarbeitsdienst einberufen worden, an den sich unmittelbar der Kriegsdienst anschloss. Die erste (im Archiv erhaltene) Nachricht von Heinrich Popitz an Schmitt datiert vom 2. Januar 1944. Es handelt sich um eine Feldpostkarte mit Neujahrsgrüßen aus dem westpreußischen Thorn, dem heutigen Toruń, wo Popitz seine militärische Ausbildung absolvierte. Am 14. Februar schrieb er erneut an Schmitt, dieses Mal aus einer Außenstelle der Charité in der Nähe von Berlin. Dort lag er, vermutlich nach einem Unfall:

„Über das Pech, das ich auf meinem heißersehnten Urlaub hatte, sind Sie sicher schon von Frau Schmitt oder meinem Vater unterrichtet. [...] Es geht mir schon wieder erheblich besser, und ich hoffe, in ca 14 Tagen schon wieder ein bissel aufstehen zu können. Jetzt ruhe ich mich erst einmal richtig aus und lese endlich einmal wieder in aller Ruhe etwas Vernünftiges. [...]

Natürlich habe ich vor allem Geschichtsbücher hier, darunter eine alte Anthologie von 1858 und alte Klassikerausgaben [...]. Daran kann man richtige kleine literaturhistorische Studien anstellen, die ergiebiger sind als man denken mag. Wenn ich auch nicht mehr Germanist zu werden gedenke, so finde ich doch gerade die Erforschung und Ergründung der Dichterbriefe des 18. Jahrhunderts und ihrer Persönlichkeiten eine der schönsten und interessantesten Aufgaben, die es geben mag. Aber darüber kann man sicher wohl mündlich besser auseinandersetzen.

Im Augenblick lese ich gerade in den sehr netten Jugenderinnerungen Wilhelm von Kügelgens, die Sie ja sicher auch kennen werden.

Jedenfalls bin ich gut beschäftigt und wenn ich hin und wieder die Bücher, die ich hierhabe, austauschen kann, so werde ich es wohl noch aushalten können.“[21]

Johannes Popitz wurde am Tag nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler vom 20. Juli verhaftet, am 3. Oktober vom Volksgerichtshof zum Tod verurteilt und am 2. Februar 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. In der Haftzeit verfasste der Finanzfachmann und Verwaltungsexperte auf Veranlassung des Reichssicherheitshauptamts noch eine drei- bis vierhundert Seiten umfassende Denkschrift zur Staats- und Verwaltungsreform nach dem Krieg.[22] Seinen Kindern hinterließ er einen Erinnerungstext über „Meine beiden Freunde: Goethe und Fontane“, den die beiden jüngeren Kinder 1962 in einer Festschrift zum 70. Geburtstag des mit ihrem Vater befreundeten Wirtschaftswissenschaftlers Edgar Salin veröffentlichten.[23] Ihr älterer Bruder Hans, der als Hauptmann der Wehrmacht an der Ostfront diente, kam kurz nach der Hinrichtung des Vaters ums Leben, nachdem er sich ins feindliche Feuer gestürzt hatte.[24] Heinrich Popitz schloss zum Zeitpunkt der Verhaftung des Vaters seine militärische Ausbildung ab, auch ihm stand ein Fronteinsatz bevor. Kurz vor Ende des Kriegs geriet er in britische Gefangenschaft, aus der er im August entlassen wurde.[25] Zum Wintersemester 1945/1946 nahm er sein Studium der Philosophie, Geschichte und Nationalökonomie in Göttingen auf. Von der Familie waren nur noch er und seine Schwester Cornelia übrig, das elterliche Haus war mit der Verurteilung des Vaters ans Reich gefallen.

Schmitt besuchte Johannes Popitz mehrmals im Gefängnis, seine Frau und er hielten auch die Verbindung zu den Kindern. Nach dem Sieg der Alliierten wurde Schmitt Ende September 1945 verhaftet und bis Oktober 1946 interniert, eine zweite Internierung folgte zwischen März und Mai 1947. Duška Schmitt richtete ihrem inhaftierten Mann zum Jahreswechsel 1945/1946 brieflich Grüße von den Popitz-Kindern aus und berichtete ihm am 11. Januar 1946 von einem Besuch bei den beiden: „Am vorigen Mittwoch war ich mit Anni in Dahlem; es war sehr interessant. Wir waren auch im Hause Popitz um nachzusehen, wie es dort geht. Das Schicksal dieser Familie geht mir besonders nah.“[26] Heinrich Popitz wiederum erinnerte sich Jahre später in einem Brief an Schmitt an einen gemeinsamen Spaziergang nach dem Krieg zum Wannsee, bei dem sie sich über Kleist unterhalten hatten.[27]

Briefe und Begegnungen 1952 bis 1955

Aus den Jahren nach Kriegsende – Heinrich Popitz studierte in Göttingen, Heidelberg, Oxford und Basel und wurde 1949, gerade einmal 24 Jahre alt, mit einer von Karl Jaspers betreuten philosophischen Dissertation über Zeitkritik und Gesellschaftstheorie des jungen Marx[28] promoviert – findet sich weder Korrespondenz zwischen ihm und Carl Schmitt in den Archiven, noch taucht der Sohn des Freundes in den inzwischen veröffentlichten Tagebuchaufzeichnungen Schmitts aus dieser Zeit auf. Das einzige schriftliche Zeugnis, auf das ich gestoßen bin, ist ein Brief Schmitts an Ernst Jünger vom Januar 1947, in dem er diesem einen Besuch Popitz’ in Kirchhorst bei Hannover ankündigte, wo Jünger damals lebte.[29] Erst im Oktober 1952, mehr als ein Jahr nachdem Popitz eine Anstellung an der Sozialforschungsstelle Dortmund[30] gefunden hatte, nahm er den brieflichen Kontakt zu Schmitt wieder auf. Aus dem 18-jährigen Rekruten, der im Lazarett begeistert Wilhelm von Kügelgen gelesen hatte, war inzwischen ein an Marx geschulter Industriesoziologe geworden. Für seinen Weg in die Sozialforschung verwies Popitz rückblickend neben seiner Marx-Lektüre allerdings auch auf frühere Prägungen: „Eigene Erfahrungen, die ergaben sich schon in der Kindheit, als ich häufig aus dem bürgerlichen Wohnviertel ausrückte und in einem Arbeiterviertel Abenteuer suchte und fand. Ein Solidaritätsgefühl entstand, das sich im Arbeitsdienst und in der Soldatenzeit befestigte. Es waren nicht primär Lesefrüchte, die mich ins Ruhrgebiet führten.“[31]

Die 1946 gegründete Sozialforschungsstelle fungierte sowohl „als Zufluchtsstätte ehemaliger NS-Sozialwissenschaftler als auch als Talentschmiede und Karrieresprungbrett für sozialwissenschaftliche Nachwuchswissenschaftler“.[32] Popitz traf in Dortmund zum einen auf ältere Soziologen und Soziologinnen wie Gunther Ipsen und Elisabeth Pfeil, die durch ihre Tätigkeiten in der Zeit des Nationalsozialismus diskreditiert waren, zum anderen auf Altersgenossen wie Hans Paul Bahrdt, Ernst August Jüres und Hanno Kesting, die ihre akademische Ausbildung nach 1945 absolviert hatten und wie er selbst auch hier erste Forschungserfahrungen sammelten. Zusammen mit ihnen unternahm Popitz die von der Rockefeller Foundation geförderte Untersuchung in der Hüttenindustrie, deren Ergebnisse 1957 in den zwei Bänden DasGesellschaftsbild des Arbeiters sowie Technik und Industriearbeit veröffentlicht wurden, die als Marksteine der industriesoziologischen Forschung in der frühen Bundesrepublik gelten.[33]

Popitz kannte Bahrdt aus der gemeinsamen Studienzeit in Göttingen, mit Kesting hatte er zusammen in Heidelberg studiert. Letzterer gehörte mit Reinhart Koselleck, Roman Schnur und Nicolaus Sombart, der wie Popitz Schmitt bereits seit Kindertagen kannte, zu einem studentischen Freundeskreis, der eine Art Carl-Schmitt-Fanclub bildete. Die vier Studenten planten die Gründung einer Zeitschrift, die den ziemlich schmittianischen Titel Archiv für Weltbürgerkrieg und Raumordnung tragen sollte, und hatten sich zur Diskussion mit ihrem Meister getroffen, als dieser sich wegen eines Klinikaufenthalts seiner an Krebs erkrankten Frau in Heidelberg aufhielt. Jeder von ihnen korrespondierte in der Folge intensiv mit Schmitt und besuchte ihn regelmäßig in Plettenberg, wo Schmitt nach seiner Haftentlassung ohne Aussicht auf eine Fortsetzung seiner akademischen Karriere lebte.[34] Popitz gehörte selbst nicht zu diesem Kreis, stand aber mit allen vieren in Kontakt.[35] So bemühte er sich, Koselleck an die Sozialforschungsstelle nach Dortmund zu holen, und war in gleicher Sache mit Sombart im Gespräch, auch wenn es zwischen den beiden Söhnen berühmter Väter gelegentlich knirschte. Mit Popitz könne er sich „leider nicht verstehen“, schrieb Sombart später an Schmitt, „er gehört zu den Leuten, die, wie andere mit einem Knigge, mit einem kleinen Machiavelli in der Tasche herumlaufen. Das macht den Umgang mit ihm sehr mühsam.“[36]

Popitz’ erster Brief an Schmitt 1952 aus Dortmund lässt vermuten, dass Kesting an der Kontaktaufnahme nach jahrelanger Funkstille nicht ganz unschuldig war:

„Vor einigen Tagen bin ich von einer längeren Reise nach Griechenland zurückgekommen und will nun gleich mein Vorhaben durchführen, Ihnen einen Gruss zu senden, bevor wieder die lange Kette des Dazwischenkommens einsetzt. Herr Ipsen und Herr Kesting haben mir inzwischen von Ihnen erzählt, abgesehen von der geistigen Nachricht durch Ihr grosses Buch. Am liebsten wäre es mir, wenn ich Sie in nächster Zeit einmal besuchen dürfte. Ich bin ziemlich frei und könnte mich nach Ihren Vorschlägen sicherlich einrichten. Schön wäre es, wenn ich auch Anima antreffen könnte – ich habe sie nur als kleines Mädchen in Erinnerung und werde mir ordentlich Mühe geben müssen, jetzt einer jungen Dame zu begegnen, die noch dazu damit beschäftigt ist uns anderen armen Erdenbürgern die Welt zu verzaubern. Herr Kesting hat mir vor einigen Tagen bei einer Diskussion über den jungen Hegel bereits den Fehdehandschuh hingeworfen – ich wage zu vermuten in Ihrem Sinne. Da liegt also ein weites Feld zur Diskussion und Belehrung, und doch nur eins von vielen.“[37]

Schmitt antwortete prompt, und keine zwei Wochen später trafen sich die beiden in Plettenberg. Zum Abschied dieses Wiedersehens nach sieben Jahren schenkte Schmitt ihm zwei Sonderdrucke sowie ein Fotoporträt mit der Widmung „Ich denke, also habe ich Feinde; ich habe Feinde, also bin ich“[38] – ein Motto, in dem nicht nur der Schmitt des Begriffs des Politischen von 1932 nachhallte, sondern aus dem auch die trotzige Verbitterung desjenigen sprach, der sich nach 1945 verfemt und ins Abseits gedrängt sah.

Auf den ersten Besuch von Popitz folgten bald weitere. Pfingsten 1953 reisten auch Popitz’ Schwester Cornelia und ihr Mann, der Historiker Gerhard Schulz, aus Berlin an. Zu Schmitts 65. Geburtstag am 11. Juli führten Popitz, Kesting, Anima Schmitt und andere in der Wohnung des Jubilars einen mit „Einer blieb übrig“ betitelten Sketch auf, in dem Popitz die skurrile Rolle des „irrealen Bedingungssatzes“ übernahm und einige Proben dieser von Schmitt gesammelten Aussageform deklamierte – Beispiel: „wenn Hegel ein Schüler von Marx gewesen wäre, statt umgekehrt, hätten wir schon 1848 den Bolschewismus erlebt“.[39] Anima, die zu dieser Zeit eine Ausbildung zur Bühnenbildnerin am Stadttheater Darmstadt absolvierte, und Popitz kamen sich zeitweise näher; im August 1953 reisten die beiden gemeinsam für ein Wochenende nach Paris. Carl Schmitts Hoffnung auf eine feste Verbindung erfüllte sich jedoch nicht.[40] Der freundschaftlichen Verbundenheit zwischen ihm und Popitz tat das vorerst keinen Abbruch: Die regelmäßigen Besuche in Plettenberg gingen weiter.

Im November 1953 schickte Popitz Schmitt die frisch erschienene Buchfassung seiner Dissertation. „Ich möchte es Ihnen so hilflos wie es ist ohne Kommentar ausliefern. Hoffentlich lohnt sich die Lektüre wenigstens ein wenig“, schrieb er in seinem Begleitbrief.[41] Umgekehrt ersparte sich auch Schmitt einen schriftlichen Kommentar mit seinen Leseeindrücken. Vermutlich teilte er sie ihm mündlich mit. Im Sommer des Folgejahres lud Schmitt Popitz nach Plettenberg ein, um einer privaten Tonbandaufführung seines Gesprächs über die Macht und den Zugang zum Machthaber beizuwohnen.[42] Der als „Hör-Denkspiel“ gestaltete Dialog zwischen „J. (ein junger Jahrgang; fragend)“ und „C.S. (antwortend)“[43] stand exemplarisch für Schmitts pädagogische Leidenschaft, die neben Popitz auch zahlreiche andere Generationsgenossen nach Plettenberg wallfahren ließ. Dirk van Laak hat die prägende Bedeutung dieser „Gespräche in der Sicherheit des Schweigens“ für die intellektuelle Geschichte der frühen Bundesrepublik herausgearbeitet.[44]

Anders als die umfangreichen Briefwechsel mit Reinhart Koselleck, Roman Schnur, Nicolaus Sombart oder Ernst-Wolfgang Böckenförde[45] glänzt die Korrespondenz zwischen Popitz und Schmitt bis dahin nicht durch einen intensiven Gedankenaustausch, sondern kreist vor allem um Absprachen für Treffen in Plettenberg sowie knappe Hinweise auf Vorträge und Veröffentlichungen. Ausführlichere Diskussionen führten die beiden eher im direkten Gespräch. Auch zu seiner Arbeit in Dortmund äußerte sich Popitz schriftlich nur in lakonischer Kürze: „Im Übrigen ist aus Dortmund nichts Interessantes zu berichten“, schrieb er am 23. April 1955, „wir nähren uns nach wie vor von der Weisheit der Hüttenarbeiter und freuen uns, wenn wir dann und wann etwas besser zu wissen glauben.“[46] Einen Besuch bei Schmitt musste er verschieben, um an einem „Erfahrungsaustausch über neuere industriesoziologische Untersuchungen in Deutschland“ teilzunehmen, zu dem das Frankfurter Institut für Sozialforschung auf den 2. Mai 1955 eingeladen hatte.[47] „Morgen werde ich nach Frankfurt fahren“, teilte er Schmitt mit, „um ausgerechnet mit Herrn Adorno die Weltlage zu inspizieren. Eine schlechtere Entschuldigung gibt es sicherlich nicht! Aber ich kann dort nicht absagen, sondern nur hoffen, dass die Tagung möglichst schnell und reibungslos vorübergeht.“[48]

Im selben Jahr beendete Popitz seine Tätigkeit in Dortmund und ging als wissenschaftlicher Berater an die Badische Anilin- und Sodafabrik (BASF) in Ludwigshafen. Mit der räumlichen Entfernung wurden auch die Begegnungen mit Schmitt seltener, die Briefe zwischen den beiden allerdings – für eine kurze Zeit jedenfalls – gehaltvoller, bevor die Verbindung dann abriss.

Balancierte Distanz 1957 bis 1962

Am 4. Februar 1957 sandte Popitz ein Exemplar von Das Gesellschaftsbild des Arbeiters „mit den besten Empfehlungen“ nach Plettenberg.[49] Schmitt ließ sich mit einer Reaktion Zeit. Erst 15 Monate später antwortete er mit der Übersendung seiner Verfassungsrechtlichen Aufsätze.

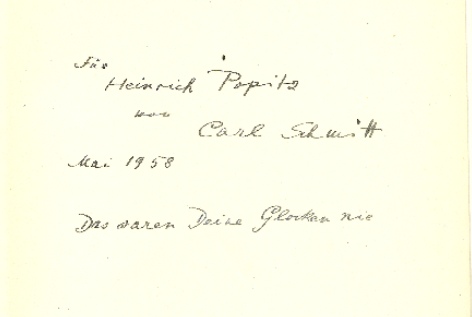

„Vielleicht ist der Ausdruck, ‚Antwort‘ hier nur eine Metapher“, schrieb er in seinem Begleitbrief. „Denn die Fragen und Antworten dieser Aufsätze werden Dir fremd sein und die Wirklichkeit des Staates ist für Dich verschollen: das waren Deine Glocken nie. Aber das hindert nicht, dass ich Dir das Buch schicke. Es ist dem Andenken Deines Vaters gewidmet und gehört in Deine Hände. Ausserdem haben Bücher, neben vielen anderen unerwarteten Schicksalen und Eigenschaften auch noch die Qualität, dass sie auch ungelesen gute Geschenke und wahre Erinnerungen sein können.“[50]

Auf die bereits im Titel dieses Beitrags erwähnte Widmung ist näher einzugehen. Es ist bekannt, dass Schmitt seine Buchpräsente häufig mit literarischen Anspielungen und versteckten Botschaften versah.[51] So auch in diesem Fall: Das Motto „Das waren Deine Glocken nie“ stammt aus dem 1893 veröffentlichten Gedicht „Venus Religio“ von Richard Dehmel, einem schwülstiges Karfreitagspoem mit antisemitischem Einschlag, dessen lyrisches Ich eine jüdische Geliebte anspricht. Das von Schmitt zitierte Motto findet sich in der vierten Strophe:

„Viel Glocken läuten zu mir her,

so dumpf und sehr! die Luft so schwer!

wem läuten sie?

Das waren Deine Glocken nie

und sind nicht Meine Glocken mehr.“[52]

Im Glossarium, seinen Tagebuchaufzeichnungen der Jahre 1947 bis 1958, kommentierte und variierte Schmitt wiederholt die letzten beiden Zeilen. Mal deutete er sie biografisch:

„Das sind unerhörte Verse. Man muß sie kennen, um mein Leben zu verstehen. Sie stehen am Beginn des deutschen 20. Jahrhunderts. Damals, als sie entstanden, war ich als naiver, dreizehnjähriger Knabe vom Lande in eine Jüdin namens Meta Gutmann verschossen. Damals hätte ich nicht geahnt, daß ein Dichter aus der mir vorangehenden Generation mit tieferem Wissen solche Verse dichtete. Es hätte auch keinen Sinn gehabt, wenn mir, dem Dreizehnjährigen, damals einer die Verse zitiert und erklärt hätte. Es wäre alles untergegangen in der rein katholischen Erziehung und in der Rebellion gegen sie.“[53]

Ein anderes Mal wendete er Dehmels Worte in dumpfen Kulturpessimismus:

„Die Stahlglocken, die einen in diesem Lande zur Kirche rufen –

das sind nicht meine Glocken mehr.

Und alles weitere ergibt sich von selbst: Das sind nicht meine Lieder mehr; das sind nicht meine Weine mehr; nicht einmal meine Schnäpse mehr. Es ist die Coca(cola)coalitionsMusik.“[54]

Das waren in der Tat Heinrich Popitz’ Glocken nie. In seiner Antwort an Schmitt griff er dessen Distanzmarkierung auf und balancierte sie souverän aus:

„An Ihrer sehr schönen persönlichen Widmung möchte ich nicht herumdeuteln, aber soweit sie die Lektüre betrifft, ist Ihre Skepsis etwas zu stark. Ich habe insbesondere Ihren Aufsatz über ‚Legalität und Legitimität‘, den ich von früher her kannte, noch einmal mit Spannung gelesen. Es gibt wohl nichts Vergleichbares in der Charakteristik der Situation von 1932. Systematisch interessieren mich Ihre Thesen im Augenblick vor allem in der Konfrontation mit Max Weber: auf eine kurze Formel gebracht, scheint mir Ihr Legalitätsbegriff klarer, Ihr Legitimitätsbegriff dubioser zu sein als bei Max Weber, der freilich gerade hier für einen Staatsrechtler sicher provozierend soziologisch denkt. [...]

Auch Anregungen aus anderen Aufsätzen kamen gerade zur rechten Stunde, da ich im Sommersemester ‚Politische Soziologie‘ lese. [...] Fast jede Stunde enthält irgendwann eine Parallele oder Kontroverse Max Weber – Carl Schmitt.

Schade, dass sich jetzt so schwer eine Gelegenheit für Gespräche bietet. Zu berichten und zu fragen hätte ich viel mehr als früher. Freilich, Sie haben recht: Das waren meine Glocken nie. Aber so weit sind sie nicht, dass ich sie nicht mehr höre. Sie läuten ja ausserdem von Zeit zu Zeit noch recht kräftig.“[55]

Hier schrieb nicht mehr ein gelehriger Schüler an seinen verehrten Mentor, sondern ein eigenständiger Kopf, der andere Fragen stellte und andere Antworten suchte als Schmitt, ohne dies zu einem symbolischen Bruch mit dem vormaligen väterlichen Freund zu dramatisieren. Popitz war inzwischen selbst zum akademischen Lehrer avanciert und unterrichtete seit dem Sommersemester 1957 am Freiburger Seminar für Wissenschaftliche Politik.[56]

Popitz’ Auseinandersetzung mit Schmitts Schrift Legalität und Legitimität lässt sich als ein Ausgangspunkt für seine späteren normentheoretischen und rechtssoziologischen Arbeiten verstehen. Schmitt hatte in dieser Broschüre, die er wenige Tage vor dem sogenannten „Preußenschlag“ – der Absetzung der sozialdemokratisch geführten preußischen Landesregierung durch eine Notverordnung des Reichspräsidenten Hindenburg am 20. Juli 1932 – in den Druck gegeben hatte, einerseits herausgearbeitet, dass in einem parlamentarischen „Gesetzgebungsstaat“ die Legitimität staatlichen Vorgehens ausschließlich auf seine Legalität zurückgeführt werde. Verfassungsfeindliche Parteien könnten deshalb auf legalem Wege an die Regierung gelangen und dann mithilfe der einmal errungenen Macht politische Konkurrenten ausschalten und die geltenden Verfassungsprinzipien außer Kraft setzen. Gegen diese Gefahr einer legalen Selbstaufhebung der verfassungsmäßigen Ordnung hatte er andererseits ein vages Verständnis plebiszitärer Legitimität in Anschlag gebracht, das im Gegensatz zur Legalität stand. Es sollte auf der „Anerkennung substanzhafter Inhalte und Kräfte des deutschen Volkes“ beruhen und durch eine „autoritäre Instanz“ ausgeübt werden, „zu der man das Vertrauen haben kann, daß sie die richtige Frage richtig stellen und die große Macht, die in der Fragestellung liegt, nicht mißbrauchen werde“.[57] Rückblickend betrachtete Schmitt seine Schrift als den „verzweifelten Versuch, das Präsidialsystem, die letzte Chance der Weimarer Verfassung, vor einer Jurisprudenz zu retten, die es ablehnte, nach Freund und Feind der Verfassung zu fragen“.[58]

Popitz setzte sich davon ab, indem er vom juridischen beziehungsweise politischen ins soziologische Register wechselte. Er hielt sich an Weber, der den Glauben an die Legalität als eine spezifische Form von Legitimitätsglauben bestimmt hatte. Legitimität konnte demnach einer Ordnung nicht nur aufgrund von Tradition, affektuellem oder wertrationalem Glauben zugesprochen werden, sondern auch „kraft positiver Satzung, an deren Legalität geglaubt wird“, gleich ob diese Satzung „kraft Vereinbarung der Interessenten für diese“ oder „kraft Oktroyierung (auf Grund einer als legitim geltenden Herrschaft von Menschen über Menschen) und Fügsamkeit“ zustande gekommen ist.[59] Hatte Schmitt 1932 die Depotenzierung des Rechtssystems zugunsten eines Notverordnungsregimes gerechtfertigt und nach 1933 gar den Führerwillen zur Quelle der Legitimität erklärt, so fragte Popitz mit Weber nach den Geltungsbedingungen normativer Ordnungen und soziologisierte damit sowohl Legalität wie Legitimität. Während Schmitt verfassungsrechtliche Fragen ausgehend von konkreten politischen Situationen diskutierte, bemühte sich Popitz um eine sozialanthropologische Fundierung der bindenden Kraft von Rechtsnormen.[60] Das Verhältnis von Legalität und Legitimität beschäftigte ihn bis in seine späten Jahre; in seinem Nachlass finden sich dazu umfangreiche Notizen und Exzerpte aus den 1990er-Jahren, vermutlich Vorarbeiten zu einem Buchvorhaben über Politik.[61] Verweise auf Schmitt sucht man darin, ebenso wie in seinen veröffentlichten Schriften, allerdings vergebens.

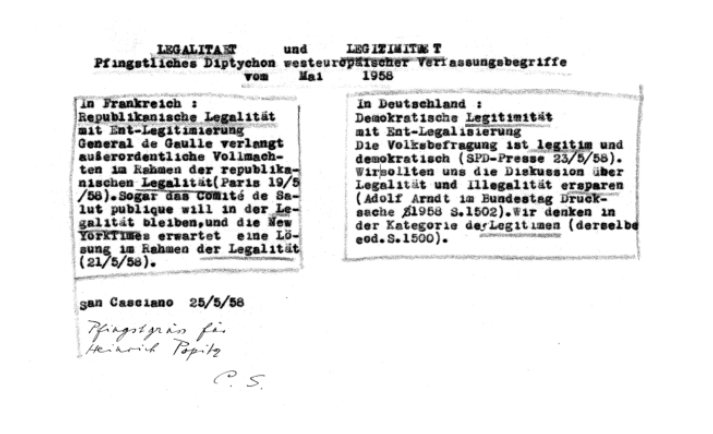

Im Briefwechsel der 1950er-Jahre wurde das Thema noch weiter vertieft: „Über Legalität – Legitimität muss ich mehr von Dir hören“, meldete Schmitt am 5. Juni 1958 Gesprächsbedarf an. „Der junge Ernst-Wolfgang Böckenförde aus Münster (der Verfasser einer sehr bedeutenden juristischen Arbeit über Gesetz und Gesetzgebende Gewalt) schrieb mir, es sei ein Irrtum Max Webers, die Legalität (deren Sinn doch die Beseitigung jeder Autorität ist: Normen, nicht Menschen sollen herrschen) als eine (sc. rationale) Erscheinungsform der Legitimität aufzufassen.“[62]

Schmitt legte seinem Schreiben „ein sur-realistisches Begriffsbildchen“ in Gestalt eines „Diptychon[s] westeuropäischer Verfassungsbegriffe“ bei, das die gegenläufigen Berufungen auf „republikanische Legalität mit Ent-Legitimierung“ in Frankreich beziehungsweise auf „demokratische Legitimität mit Ent-Legalisierung“ in Deutschland kontrastierte. Eine ebenfalls beigefügte Zeitungsnotiz, die das von Schmitt in weiteren Umlauf gebrachte Diptychon glossierte, hatte er mit der handschriftlichen Ergänzung „Gegen Legitimität nur Widerstand (nicht: Opposition)“ versehen.[63] „In aller Eile habe ich gestern versucht, Ihre Frage nach meiner Interpretation Max Webers zu beantworten“, replizierte Popitz. „Hier das Resultat, soweit sich auf wenigen Seiten etwas darüber sagen lässt.“[64]

„Legitime Herrschaft“ im Sinne Webers setze erstens eine Herrschaftsbeziehung voraus, heißt es in dem seinem Brief beigefügten Typoskript, und zweitens die Vorstellung aller Beteiligten, „dass diese Herrschaftsbeziehung als solche den Charakter des ‚an sich Verbindlichen‘ hat, also mehr ist als ein bloss faktisches Machtverhältnis, das man lediglich aus ‚Berechnung‘ hinnimmt“. Dieser Legitimitätsglaube könne als Legalitätsglaube auftreten, fährt Popitz direkt gegen Schmitt gerichtet fort, „dann ist aber der Legalitätsglaube seine Erscheinungsform, nicht etwas ‚Zusätzliches‘, das noch neben dem Legitimitätsglauben existiert. Ein Konflikt zwischen beiden ist logisch nicht denkbar. Wohl aber ein Konflikt zwischen den verschiedenen Erscheinungsformen des Legitimitätsglaubens.“ Und weiter contra Schmitt:

„Jeder Dualismus, der sich auf ein Begriffspaar mit ungleichem Wert der Begriffe stützt, ist ein Diskriminierungsversuch. Der Versuch, die ‚Legitimität‘ des Reichspräsidenten gegen die blosse Legalität des Parlaments auszuspielen, bezeichnet eine Position innerhalb eines latenten Konfessions- und Bürgerkrieges. Die bleibende analytische Leistung dieses Versuchs liegt in der Aufdeckung der Problematik des Legitimitätsglaubens als Legalitätsglauben, – eine Leistung, die von dem ad hoc konstruierten Dualismus Legitimität-Legalität völlig unabhängig ist. Dieser Dualismus ist im übrigen begrifflich niemals eindeutig gefasst.“[65]

Wie der zwangsemeritierte Staatsrechtslehrer diese gleichermaßen scharfe wie scharfsinnige Kritik an seiner Schrift von 1932 aufnahm, ist nicht bekannt. Der frisch habilitierte Soziologe hatte ihn jedenfalls gründlich entzaubert.

Die Korrespondenz zwischen Popitz und Schmitt erschöpfte sich nicht in Weber-Exegese und rechtstheoretischen Reflexionen: Ende August 1958 erhielt Schmitt eine gedruckte Karte aus Freiburg, mit der Dr. Heinrich Popitz förmlich „Nachricht von seiner Vermählung mit Maria Freiin von Handel, Tochter des Prof. Dr. Ing. Paul Freiherr von Handel und Elisabeth Freifrau von Handel, geb. Reichsgräfin von Üxküll-Gyllenband“ gab. Schmitt gratulierte umgehend mit „aufrichtiger Freude“ und „vielen herzlichen Wünschen für Euren gemeinsamen Lebensweg“. Als Hochzeitsgeschenk kündigte er einen „symbolische[n] Baustein zu einem hoffentlich nicht nur symbolischen Keller“ an, wofür sich wiederum Popitz mit umzugsbedingter Verspätung bedankte:

„Mein Dank für Ihre freundlichen Worte und den fulminanten Beitrag zur Unterkellerung des neuen Hausstands kommt leider sehr, sehr spät – wofür u.a. unser Umzug in die ‚Sonnhalde‘ als Entschuldigung anzuführen wäre. Mein Beweis des zureichenden Grunds bliebe aber auch bei längeren Aufzählungen auf Ihre Nachsicht angewiesen. Aber ich kann Ihnen wenigstens berichten, dass ich inzwischen auch über den ‚eigentlichen‘ Inhalt Ihres Präsentes aufgeklärt bin, wozu beim Wissen, wie ich gestehen muss, ein Blick auf das Etikett nicht genügte. Der ‚Eitelsbacher Karthäuser Hofberger‘ Wein war mir bisher unbekannt – ein großes Versäumnis, denn er ist unglaublich gut! Der St. Vincent wird vermutlich noch weniger aufzusparen sein, denn ein guter Rotwein ist selbst in Freiburg nicht aufzutreiben und selbst der Elsässer, in erreichbarer Nähe kommt da nun doch nicht heran. Unsere neue Wohnung liegt wunderbar – mit weitem Blick bis zu den Vogesen –, wir hoffen, hier nun für längere Zeit unser Domizil aufgeschlagen zu haben. Es wäre schön, wenn Sie uns gelegentlich besuchten!“[66]

Dazu kam es nicht mehr. Der Briefwechsel zwischen den beiden endet, soweit erhalten, mit einem kurzen Schreiben Schmitts vom August 1962, in dem dieser sich für die Übersendung von Popitz’ Basler Antrittsvorlesung „Soziale Normen“ von 1959 und des Abschiedstexts von Johannes Popitz an seine Kinder über Goethe und Fontane bedankte.[67]Danach schlief die Korrespondenz ein, und auch die Besuche unterblieben. Die Glocken verstummten. Was dafür den Ausschlag gab, darüber lässt sich nur spekulieren. Nahmen Popitz seine professoralen Pflichten bis 1964 in Basel, danach als Gründungsdirektor des neu geschaffenen Instituts für Soziologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zu sehr in Anspruch, um mit dem Alten in Plettenberg weiterhin Briefe zu wechseln? Konzentrierte Schmitt seine Kontakte auf den Kreis seiner treu ergebenen Schüler sowie die wachsende Zahl jener, die sich an ihn wandten, um ihm zu befragen? Das Wahrscheinlichste ist, dass es schlichtweg keinen von beiden sonderlich drängte, weiter im Gespräch zu bleiben. Kein offener Konflikt, keine erkennbare Verstimmung, kein angespanntes Schweigen, eher eine sukzessive Entfernung.

Fußnoten

- Als Heinrich Popitz’ Witwe Maria Popitz vor etwa zehn Jahren in ein Altenstift umzog, unterstützte ich sie bei der Auflösung der Bibliothek ihres Mannes. Dabei stieß ich auf einige Bücher und Sonderdrucke Carl Schmitts mit Widmungen an Heinrich Popitz, teils auch an seinen Vater Johannes. Zu diesen Trouvaillen gehörte unter anderem ein Exemplar der Verfassungsrechtlichen Aufsätze aus den Jahren 1924–1954, die Schmitt 1958 „in memoriam“ Johannes Popitz veröffentlicht und dessen Sohn mit der handschriftlichen Widmung „Das waren Deine Glocken nie“ gesandt hatte. Fasziniert von den zeithistorischen Dokumenten, beschloss ich, der Verbindung zwischen Heinrich Popitz und Carl Schmitt weiter nachzugehen. Vom Landesarchiv Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, das Schmitts Nachlass aufbewahrt, ließ ich mir Kopien der Briefe von Johannes und Heinrich Popitz schicken, vom Sozialwissenschaftlichen Archiv der Universität Konstanz, in dem sich Heinrich Popitz’ Nachlass befindet, erhielt ich Kopien von Schmitts Briefen an diesen. Weitere Hinweise fanden sich in Schmitts posthum veröffentlichten Tagebüchern und Briefwechseln sowie der biografischen Forschungsliteratur. Die folgenden Ausführungen sind die Früchte dieser Recherche. Sie dokumentieren Bruchstücke der freundschaftlichen Verbindung der beiden wie auch der intellektuellen Emanzipation des Jüngeren vom älteren Mentor und umfassen die Zeit zwischen 1933 bis 1962. Eine kommentierte Publikation des Briefwechsels, ergänzt durch weitere Materialien, ist in Vorbereitung.

- Carl Schmitt, Tagebücher 1930–1934, hrsg. von Wolfgang Schuller in Zusammenarb. mit Gerd Giesler, Berlin 2010, S. 283.

- Ebd., S. 123.

- Ebd., S. 273.

- Heraklit, Fragmente. Griechisch und deutsch, übertr. von Bruno Snell, München 1926; Widmungsexemplar aus der Bibliothek Heinrich Popitz im Besitz des Verf.

- Anne C. Nagel, Johannes Popitz (1884–1945). Görings Finanzminister und Verschwörer gegen Hitler. Eine Biographie, Köln 2015, S. 125 ff.

- Florian Meinel, Der Beamtenpolitiker Johannes Popitz, in: Zeitschrift für Ideengeschichte 11 (2017), 1, S. 113–118.

- Vgl. das Protokoll von Johannes Popitz’ Vortrag vor der Mittwochs-Gesellschaft am 26. April 1933: ders., Über die jüngste deutsche Entwicklung, in: Klaus Scholder (Hg.), Die Mittwochs-Gesellschaft. Protokolle aus dem geistigen Deutschland 1932 bis 1944, Berlin 1982, S. 66–69.

- Schmitt, Tagebücher 1930–1934, S. 280.

- Nagel, Johannes Popitz, S. 116 ff.

- Martin Tielke, Dunkelmann und Lichtgestalt. Carl Schmitt, Johannes Popitz und der Widerstand, in: Sinn und Form 65 (2013), 4, S. 484–507, hier S. 486.

- O.A., Carl-Schmitt-Chronik [18.4.2025], in: Carl Schmitt Gesellschaft e.V.

- Nagel, Johannes Popitz, S. 144. 1934 war Heinrich Popitz allerdings erst neun Jahre alt und durfte daher noch nicht dem Deutschen Jungvolk (DJ), einer Jugendorganisation der Hitlerjugend, beitreten. Dies war erst für Jungen ab zehn Jahren möglich.

- Ebd., S. 160 f.

- Brief Johannes Popitz an Duška Schmitt vom 23.12.1938, Landesarchiv NRW Abt. Rheinland (Bestand RW 0265), NL Carl Schmitt, RW 265-11172.

- Nagel, Johannes Popitz, S. 160; vgl. dazu auch Tielke, Dunkelmann und Lichtgestalt.

- Das Heft gehört zu den Schriften Schmitts, die der Verf. bei der Auflösung von Popitz’ Bibliothek an sich nahm.

- Philip Manow / Florian Meinel (Hg.), Carl Schmitt Tagebücher. Digitale Edition, Tagebücher März bis September 1943 [22.4.2025], S. 76 [Eintrag vom 24.6.1943].

- Ebd., S. 78 [Eintrag vom 28.6.1943]. Der mit Schmitt befreundete Verwaltungsjurist Eberhard Freiherr von Medem war von 1943 bis 1944 Regierungsrat und Personalamtsleiter im Staatssekretariat der Regierung des Generalgouvernements der von der Wehrmacht besetzten polnischen Gebiete. Hans Frank war der Generalgouverneur des Generalgouvernements und verantwortlich für die Deportation der im Warschauer Ghetto internierten Juden und Jüdinnen in die Vernichtungslager sowie die militärische Niederschlagung des Ghetto-Aufstands im Mai 1943, bei der mehr als 58.000 Juden und Jüdinnen ermordet wurden.

- Brief Johannes Popitz an Carl Schmitt vom 4.12.1943, Landesarchiv NRW Abt. Rheinland (Bestand RW 0265), NL Carl Schmitt, RW 265-11171.

- Brief Heinrich Popitz an Carl Schmitt vom 14.2.1944, Landesarchiv NRW Abt. Rheinland (Bestand RW 0265), NL Carl Schmitt, RW 265-11141. Die zuerst 1870 erschienenen Jugenderinnerungen eines alten Mannes des Malers Wilhelm von Kügelgen zählten zum Kernbestand des bürgerlichen Lektürekanons in Deutschland; das Buch erschien 1922 in der 230. Auflage.

- Nagel, Johannes Popitz, S. 10, S. 190 ff.

- Johannes Popitz, Meine beiden Freunde: Goethe und Fontane, in: Erwin von Beckerath / Heinrich Popitz / Hans Georg Siebeck / Harry W. Zimmermann (Hg.), ANTIΔΩPON. Edgar Salin zum 70. Geburtstag, Tübingen 1962, S. 35–51.

- Mündliche Mitteilung von Wolfgang Eßbach, die sich auf Gespräche mit Maria Popitz stützt.

- Jens Adamski, Ärzte des sozialen Lebens. Die Sozialforschungsstelle Dortmund 1946–1969, Essen 2009, S. 136, Anm. 31. Die biografischen Angaben stützen sich auf die im Archiv der Sozialforschungsstelle Dortmund aufbewahrte Personalakte von Heinrich Popitz, der von 1951 bis 1955 dort als Wissenschaftlicher Assistent tätig war.

- Brief Duschka an Carl Schmitt vom 11.1.1946, in: Carl Schmitt / Duschka Schmitt, Briefwechsel 1923 bis 1950, hrsg. von Martin Tielke, Berlin 2020, S. 131.

- Brief Heinrich Popitz an Carl Schmitt, [undatiert, Mai 1955], Landesarchiv NRW Abt. Rheinland (Bestand RW 0265), NL Carl Schmitt, RW 265-11139. Zur Bedeutung von Kleists Grab am Wannsee für Schmitt vgl. das in der Haftzeit verfasste Kapitel „Zwei Gräber (Sommer 1946)“, in: Carl Schmitt, Ex Captivitate Salus, Köln 1950, S. 35–45.

- Die Dissertation wurde 1953 publiziert: Heinrich Popitz, Der entfremdete Mensch. Zeitkritik und Gesellschaftstheorie des jungen Marx, Basel 1953; eine gekürzte Neuausgabe erschien 1967 in Frankfurt am Main. Vgl. hierzu den Beitrag von Oliver Römer in diesem Dossier.

- Brief Carl Schmitt an Ernst Jünger vom 24.1.1947, in: Helmuth Kiesel (Hg.), Ernst Jünger – Carl Schmitt. Briefe 1930–1983 [1999], Stuttgart 2012, S. 194 f.

- Offiziell hieß sie Sozialforschungsstelle an der Universität Münster, Sitz zu Dortmund.

- Heinrich Popitz, Zum Wiederbeginn der Soziologie in Deutschland nach dem Kriege [2000], in: ders., Soziale Normen, hrsg. von Wolfgang Eßbach / Friedrich Pohlmann, Frankfurt am Main 2006, S. 205–210, hier S. 205.

- Jens Adamski, Sozialwissenschaftliche Forschung vor Ort. Die Dortmunder Sozialforschungsstelle und „ihr“ Revier 1946 bis 1969, in: ders. / Stefan Berger / Stefan Goch / Helmut Maier / Daniel Schmidt (Hg.), Forschung, Kultur und Bildung. Wissenschaft im Ruhrgebiet zwischen Hochindustrialisierung und Wissensgesellschaft, Essen 2020, S. 399–416, hier S. 399, Anm. 2.

- Heinrich Popitz / Hans Paul Bahrdt / Ernst August Jüres / Hanno Kesting, Das Gesellschaftsbild des Arbeiters. Soziologische Untersuchungen in der Hüttenindustrie, Tübingen 1957; dies., Technik und Industriearbeit. Soziologische Untersuchungen in der Hüttenindustrie, Tübingen 1957. Zur Entstehungsgeschichte vgl. Popitz, Zum Wiederbeginn der Soziologie in Deutschland nach dem Kriege; Hans Paul Bahrdt, Das Gesellschaftsbild des Arbeiters. Ein Vortrag zur Entstehung dieser Studie, in: Zeitschrift für Soziologie 14 (1985), 2, S. 152–155. Zuvor hatte Popitz bereits an einer von Gunther Ipsen und Elisabeth Pfeil geleiteten Studie über Die Wohnwünsche der Bergarbeitermitgewirkt und zur daraus hervorgegangenen Buchpublikation ein Kapitel über „Die Wohnung“ beigesteuert. Elisabeth Pfeil, Die Wohnwünsche der Bergarbeiter. Soziologische Erhebung, Deutung und Kritik der Wohnvorstellungen eines Berufs, in Verbindung mit Gunther Ipsen und Heinrich Popitz, Tübingen 1954, Dritter Teil: Die Wohnung, S. 79–114.

- Vgl. dazu Dirk van Laak, Gespräche in der Sicherheit des Schweigens. Carl Schmitt in der politischen Geistesgeschichte der frühen Bundesrepublik, Berlin 1993, S. 186 ff., S. 266 ff. und S. 281 ff.; Lukas Potsch, Die Moderne als Weltbürgerkrieg. Zeit- und Geschichtskritik bei Roman Schnur, Reinhart Koselleck, Hanno Kesting und Nicolaus Sombart, in: Leviathan 47 (2019), 2, S. 244-265.

- Jan Eike Dunkhase (Hg.), Reinhart Koselleck – Carl Schmitt. Der Briefwechsel 1953–1983, Berlin 2019, S. 43 und S. 95; Martin Tielke, Nachwort, in: ders. (Hg.), Schmitt und Sombart. Der Briefwechsel von Carl Schmitt mit Nicolaus, Corina und Werner Sombart, Berlin 2015, S. 231–256, hier S. 247.

- Brief Nicolaus Sombart an Carl Schmitt vom 24.8.1957, in: Tielke (Hg.), Schmitt und Sombart, S. 101.

- Brief Heinrich Popitz an Carl Schmitt vom 19.10.1952, Landesarchiv NRW Abt. Rheinland (Bestand RW 0265), NL Carl Schmitt, RW 265-11142. Bei dem „großen Buch“ handelt es sich um Schmitts, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Berlin 1950.

- Fotopostkarte Carl Schmitt, mit Widmung vom 2.11.1952, aus der Bibliothek von Heinrich Popitz, im Besitz des Verf.

- Vgl. Ernst Hüsmert, Zwei wenig bekannte Seiten von Carl Schmitt, in: Piet Tommissen (Hg.), Schmittiana. Beiträge zu Leben und Werk von Carl Schmitt, Bd. VI, Berlin 1998, S. 289–303, hier S. 300–302. Schmitt hatte im Oktober 1951 einen Aufruf an Freunde versandt, in dem er sich als Sammler von „irreale[n] Bedingungssätze[n] bei Historikern“ und „aparte[n] Reime[n] bei Lyrikern“ vorstellte und darum bat, ihm „in Betracht kommende Stücke freundlichst mitzuteilen“. Der Aufruf ist abgedruckt in Armin Mohler (Hg.), Carl Schmitt. Briefwechsel mit einem seiner Schüler, in Zusammenarb. mit Irmgard Huhn und Piet Tommissen, Berlin 1995, S. 105 f.

- Reinhard Mehring, Carl Schmitt. Aufstieg und Fall. Eine Biographie, München 2009, S. 487; Brief Carl Schmitt an Armin Mohler vom 5.8.1953, in: Mohler (Hg.), Carl Schmitt, S. 142.

- Brief Heinrich Popitz an Carl Schmitt vom 3.11.1953, Landesarchiv NRW Abt. Rheinland (Bestand RW 0265), NL Carl Schmitt, RW 265-11148.

- Brief Carl Schmitt an Heinrich Popitz vom 8.7.1954, Sozialwissenschaftliches Archiv der Universität Konstanz, Nachlass Heinrich Popitz, Sign. 14.3.4 (Mappe „Carl Schmitt“).

- Carl Schmitt, Gespräch über die Macht und den Zugang zum Machthaber, Pfullingen 1954.

- Van Laak, Gespräche in der Sicherheit des Schweigens.

- Dunkhase (Hg.), Reinhart Koselleck – Carl Schmitt; Martin Tielke (Hg.), Carl Schmitt – Roman Schnur. Briefwechsel 1951 bis 1983, Berlin 2023; Tielke (Hg.), Schmitt und Sombart; Reinhard Mehring (Hg.), Welch gütiges Schicksal. Ernst-Wolfgang Böckenförde / Carl Schmitt. Briefwechsel 1953–1984, Baden-Baden 2022.

- Brief Heinrich Popitz an Carl Schmitt vom 23.4.1955, Landesarchiv NRW Abt. Rheinland (Bestand RW 0265), NL Carl Schmitt, RW 265-11151.

- Teilnehmer dieser Zusammenkunft waren neben der Dortmunder Gruppe noch Theo Pirker, Burkhart Lutz und Siegfried Braun vom Wirtschaftswissenschaftlichen Institut der Gewerkschaften, die seit 1951 in Werken der Stahl- und Eisenindustrie über Struktur, Organisation und Verhalten der Arbeiterbelegschaften forschten, sowie für das Frankfurter Institut Theodor W. Adorno, Ludwig von Friedeburg, Egon Becker und Walter Dirks, die an einer Studie über das Betriebsklima in den Mannesmann-Werken beteiligt waren. Das hektografierte Protokoll des Treffens aus dem Nachlass von Walter Dirks im Besitz des Verf.

- Postkarte Heinrich Popitz an Carl Schmitt vom 30.4.1955, Landesarchiv NRW Abt. Rheinland (Bestand RW 0265), NL Carl Schmitt, RW 265-11152.

- Brief Heinrich Popitz an Carl Schmitt vom 4.2.1957, Landesarchiv NRW Abt. Rheinland (Bestand RW 0265), NL Carl Schmitt, RW 265-11154.

- Brief Carl Schmitt an Heinrich Popitz vom 2.5.1958, aus der Bibliothek von Heinrich Popitz, im Besitz des Verf.

- Vgl. dazu Martin Tielke, „Geniale Menschenfängerei“. Carl Schmitt als Widmungsautor, Berlin 2020.

- Richard Dehmel, „Venus Religio“, in: ders., Aber die Liebe. Ein Ehemanns- und Menschenbuch, München 1893, S. 214 f.

- Carl Schmitt, Glossarium. Aufzeichnungen aus den Jahren 1947 bis 1958, hrsg. von Gerd Giesler / Martin Tielke, erw., bericht. und komm. Neuausg., Berlin 2015, S. 356 f. [Eintrag vom 28.2.1957].

- Ebd., S. 363 [Eintrag vom 1.7.1957]. Ein früher Glossarium-Eintrag aus dem Jahre 1948 klingt wie ein vorweggenommener Kommentar zum Gesellschaftsbild des Arbeiters: „Menschen, die statt der Kirchenglocken nur noch Fabriksirenen hören, sollen an den Gott glauben, der in Kirchen verehrt wird? Sie werden eher an einen sehr harten eisernen Moloch glauben und in dem Schmelzprozeß eines Feuerofens die Rettung suchen. Solange sie aber beides nebeneinander hören, Glocken und Heulsirenen, werden sie hilflos zerrissen und schwanken; sie können sich nicht entscheiden und werden Stahlglocken in ihre Kirchen hängen.“ Ebd., S. 76 [Eintrag vom 19.2.1948].

- Brief Heinrich Popitz an Carl Schmitt vom 1.6.1958, Landesarchiv NRW Abt. Rheinland (Bestand RW 0265), NL Carl Schmitt, RW 265-11156.

- Vgl. Ulrich Bröckling, Die Gründung des Freiburger Instituts für Soziologie, in: ders. et al. (Hg.), Fünfzig Jahre Institut für Soziologie Freiburg, Freiburg 2014, S. 15–37, hier S. 21.

- Carl Schmitt, Legalität und Legitimität [1932], in: ders, Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924–1954. Materialien zu einer Verfassungslehre, S. 263–350, hier S. 341.

- [Nachbemerkung zur Wiederveröffentlichung], in: ebd., S. 345–350, hier S. 345.

- Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, hrsg, von Johannes Winckelmann, 5., rev. Aufl., Tübingen 1972, S. 19.

- Vgl. dazu vor allem seine Basler Antrittsvorlesung „Soziale Normen“, in: Europäisches Archiv für Soziologie 2 (1961), 2, S. 185–198 (auch in: Popitz, Soziale Normen, S. 61–75); sowie ders., Die normative Konstruktion von Gesellschaft, Tübingen 1980.

- Sozialwissenschaftliches Archiv der Universität Konstanz, Nachlass Heinrich Popitz, Sign. 8.4.1.

- Brief Carl Schmitt an Heinrich Popitz vom 5.6.1958, Sozialwissenschaftliches Archiv der Universität Konstanz, Nachlass Heinrich Popitz, Sign. 14.3.4 (Mappe „Carl Schmitt“). Schmitt bezieht sich auf einen Brief Böckenfördes vom 24.5.1958: „Je mehr ich über Max Webers Typen der legitimen Herrschaft nachdenke, desto fragwürdiger wird mir diese Sache. Insbes. habe ich den Verdacht, daß die Legalität eigentlich gar keine Form der Legitimität von Herrschaft sein kann, weil diese Konstruktion das eigentliche Autoritätsproblem verdeckt. Denn die Legalität hat doch im Grunde den Sinn, die Herrschaft von Menschen durch die Herrschaft von Normen zu ersetzen, also echte Herrschaft überhaupt abzubauen. Als solche kann sie aber nicht Gegenteil einer Legitimität sein. Ich vermute da Zusammenhänge mit Max Webers Positivismus und der Entleerung der Vernunft zum Verstand, weshalb in seinen Legitimitätstypen die Autorität u. Herrschaft aus einer höheren Seinsmacht, einem höheren Vernunftwissen, worin ja auch die Autorität + ‚Herrschaft‘ des Vaters als Vater schließlich wurzelt – nicht in einem irrationalen Charisma –, gar nicht vorkommt. Soll vielleicht die Legitimität der Legalität, an deren Ende doch schließlich die Funktionalisierung steht, diese Leerstelle auszufüllen? – Wir müßten darüber mal eins der so lehrreichen Plettenberger Gespräche führen.“ (Mehring (Hg.), Welch gütiges Schicksal, S. 164).

- Anlagen zum Brief Carl Schmitts an Heinrich Popitz vom 5.6.1958. Vgl. zu diesem Diptychon auch Reinhard Mehring, Kriegstechniker des Begriffs. Biographische Studien zu Carl Schmitt, Tübingen 2014, S. 181.

- Brief Heinrich Popitz an Carl Schmitt vom 9.6.1958, Landesarchiv NRW Abt. Rheinland (Bestand RW 0265), NL Carl Schmitt, RW 265-11155. Vgl. den Brief Carl Schmitt an Ernst-Wolfgang Böckenförde vom 22.8.1958; Mehring (Hg.), Welch gütiges Schicksal, S. 171.

- Heinrich Popitz, [Das Verhältnis von „Legitimität“ und „Legalität“ bei Max Weber], Typoskript, Juni 1958, Landesarchiv NRW Abt. Rheinland (Bestand RW 0265), NL Carl Schmitt, RW 265-197, Nr. 4.

- Brief Heinrich Popitz an Carl Schmitt, Oktober 1958, Landesarchiv NRW Abt. Rheinland (Bestand RW 0265), NL Carl Schmitt, RW 265-11158.

- Brief Carl Schmitt an Heinrich Popitz vom 4.8.1962, Sozialwissenschaftliches Archiv der Universität Konstanz, Nachlass Heinrich Popitz, Sign. 14.3.4 (Mappe „Carl Schmitt“); Heinrich Popitz, Soziale Normen (1961); Johannes Popitz, Meine beiden Freunde: Goethe und Fontane.

Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.

Kategorien: Anthropologie / Ethnologie Arbeit / Industrie Geschichte der Sozialwissenschaften Macht Recht Staat / Nation

Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.

Teil von Dossier

„Ich interessiere mich nicht für Soziologie, ich interessiere mich für die Gesellschaft“

Nächster Artikel aus Dossier:

Die Fähigkeit zur religiösen Phantasie

Empfehlungen

Alleinordinarius und Bündnispartner

Einführung zum Filmausschnitt „Popitz 1968 in Freiburg“

Die netten Nationalisten von nebenan

Rezension zu „Le vote FN au village. Trajectoires de ménages populaires du périurbain“ von Violaine Girard

Dynamistische Anthropologie

Georges Balandier und der Bereich des Politischen