Lars Döpking | Rezension | 20.09.2023

Herrschen auf Pump

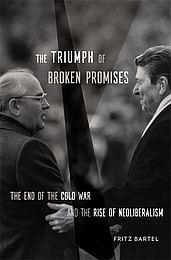

Rezension zu „The Triumph of Broken Promises. The End of the Cold War and the Rise of Neoliberalism“ von Fritz Bartel

Politische Ordnungen sind, wollen sie gelten, auf Legitimation angewiesen. Klassisch diskutieren die Sozialwissenschaften zwei Wege, Legitimation herzustellen:[1] Zum einen können politische Ordnungen sich durch abstrakte Erwägungen wie etwa die Einsicht in die Verfahrenslogik legitimieren. Zum anderen, und dies ist wohl häufiger der Fall, resultiert ihre Legitimation aus den konkreten Lebenslagen der Beteiligten: „Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“! Sind materielle Absicherung und stabile Lebensführung einmal garantiert, arrangiert sich die breite Mehrheit meist mit den polit-ökonomischen Verhältnissen, in die sie geworfen sind.[2] Allerdings bestehen zwischen In- und Outputlegitimation auch Synergien: Letztere wird durch Mitspracherechte gestärkt: Wer die – keineswegs nur materiellen – Bedürfnisse des Staatsvolks deliberativ moderiert und so zielgenau adressiert, kann auf größere Akzeptanz hoffen. National organisierte Demokratien haben daher gegenüber autoritären Systemen wie supranationalen Organisationen einen entscheidenden Vorteil: Indem sie In- und Outputlegitimation aneinanderkoppeln, moderieren sie gesellschaftliche Bedürfnisse und flexibilisieren die Instrumente zu ihrer Befriedigung.

Doch selbst das genügt unter Umständen nicht, um sich die Gewogenheit der Bürgerinnen zu sichern. In Krisenzeiten trübt sich der Blick auf die nahe oder mittelfristige Zukunft mitunter rasant ein. Fraglich scheint dann, ob etablierte Lebensweisen fortbestehen können und inwiefern sie sich ändern müssen.[3] Nicht die Gegenwart, sondern die Zukunft der politischen Ordnung steht also zur Disposition. Jens Beckert hat daher vorgeschlagen, die Unterscheidung zwischen In- und Outputlegitimation um „Promissory Legitimacy“ zu erweitern.[4] Den Sozialwissenschaften käme demnach die Aufgabe zu, zu analysieren, welche Bilder politische Akteure von der Zukunft zeichnen und welche positiven Effekte politischer Manöver sie in Aussicht stellen, um in der Gegenwart Zustimmung zu erhalten. Unter Rekurs auf Albert Hirschman konstatiert Beckert, dass „die angezielten, dann aber nicht eintretenden Folgen gesellschaftlicher Entscheidungen“[5] von zentraler Bedeutung seien.[6] Es geht also um polit-ökonomische Versprechen, die nicht unbedingt eingelöst werden, aber für den Moment Folgebereitschaft gewährleisten.

Systemische Zwänge dies- und jenseits des Eisernen Vorhangs

Vieles spricht dafür Fritz Bartels preisgekröntes[7] und breit besprochenes[8] Buch The Triumph of Broken Promises. The End of the Cold War and the Rise of Neoliberalism vor diesem theoretischen Hintergrund zu lesen. Dem in Texas lehrenden Historiker geht es allerdings nicht um die gebrochenen Versprechen des Neoliberalismus. Stattdessen stellt er Prozesse von Wortbrüchen dies- und jenseits des Eisernen Vorhangs zwischen 1973 und 1990 in den Mittelpunkt seiner Erzählung. Bartel argumentiert, dass realsozialistische und kapitalistische Länder mit denselben systemischen Zwängen konfrontiert wurden, als die Ölkrisen die Fundamente ihrer Nachkriegsprosperität sprengten. In Ost wie West hätten Regierungen deshalb die Versprechen nicht mehr halten können, die sie ihren Bevölkerungen im Laufe der Trente Glorieuses gegeben hatten. Statt immer höherer Lebensstandards mussten sie ihre Ökonomien fortan „disziplinieren“ (S. 2), das heißt ihre Bevölkerungen überzeugen, den Gürtel enger zu schnallen: „The Cold War began as a race to make promises, but it ended as a race to break promises“ (S. 5). Bartel rekonstruiert, wie und weshalb der demokratische Kapitalismus diese Herausforderung weitaus besser bewältigte als staatskapitalistische Parteibürokratien: Indem sie Ökonomie und Politik als getrennte Sphären verhandelten und damit Verantwortung aufteilten,[9] konnten sich Demokratien durch Regierungswechsel neue Promissory Legitimacy verschaffen, mit deren Hilfe sie ihrer Bevölkerung die, in Bartels Perspektive alternativlosen, Einschnitte besser verkaufen konnten. Da der Staatskapitalismus aber weder die Trennung von Wirtschaft und Politik kannte noch tiefgreifende Änderungen des Machtapparates zuließ, konnte er wegbrechende Output-Legitimation nicht dergestalt kompensieren. In der Folge stellte eine Reduzierung des Lebensstandards die Systemfrage, weshalb mit Schulden Zeit erkauft wurde – so lange das möglich war. Während also Ölpreis- und Finanzmarktdynamiken die Regime Osteuropas transformierten und so den Kalten Krieg beendeten, trotzte der Westen diesen Kräften und konservierte seine polit-ökonomische Ordnung.

Das ist, was die Innovativität des Buches ausmacht: Bartel verknüpft die Gleichzeitigkeit und Gleichförmigkeit der polit-ökonomischen Herausforderungen in Ost und West und ihre radikal unterschiedlichen Konsequenzen mit der Frage nach der Legitimation politischer Ordnungen. Das gelingt überzeugend, da er Volkswirtschaften nicht als Container betrachtet, sondern ihre ökonomischen Verstrickungen systematisch und theoretisch informiert ausleuchtet. Staaten können in Bartels Erzählung nicht einfach tun, was sie wollen. Stattdessen waren und sind sie aufgrund ihrer Wirtschaftsstrukturen auf die Einfuhr von Ressourcen, das heißt vor allem von Öl, aber auch Getreide oder Gas, angewiesen, wozu sie entweder Hartwährung benötigen oder geopolitische Privilegien genießen müssen. Kommt ihnen beides abhanden, bleiben nur zwei Möglichkeiten: Die Disziplinierung der Volkswirtschaft, also die Senkung der Nachfrage durch Austeritätspolitik und die Steigerung der Exporte, oder die Verschuldung in Fremdwährung – was unabsehbare Konsequenzen nach sich zieht, die bis zum Untergang einer politischen Ordnung reichen können.

Die von Bartel gewählte theoretische Perspektive hat drei Konsequenzen: Erstens lässt sie uns das Ende der Nachkriegsprosperität nicht primär als das Resultat von rückläufigen Produktivitätszuwächsen oder Investitionsstreiks, sondern als Folge des abrupten Zufuhrstopps billiger Energie und den davon verursachten Verlagerungen im internationalen Finanzsystem begreifen. Zweitens legt die Argumentation nahe, die Analyse einzelner Fälle, historischer Kontingenz und individueller Kreativität hinter die Beschäftigung mit makrologischen Strukturen anzustellen. Drittens konstatiert Bartels ein klares Primat der Ökonomie: Nach der Verkündung des persische Schahs, dass „die Ära ihres grandiosen Fortschritts und ihres noch grandioseren Einkommens, das auf billigem Öl basiert, vorbei ist“,[10] kann man ihm zufolge weder geopolitische noch ideelle Faktoren zuvorderst für das Ende des Kalten Krieges und den Aufstieg des Neoliberalismus verantwortlich machen: It was the economy, stupid.

Eine gewisse Tendenz zu teleologischen Erzählungen lässt sich hier bereits erahnen, doch trägt Bartel seine Argumentation anregend genug vor, um sie vorerst zu ignorieren. Dass die Form gelungen ist, ist keineswegs trivial, umfasst das bei Harvard University Press erschienene Werk doch 350 enggedruckte Seiten plus Endnoten – ein dem Verlag anzulastender Nachteil, den das umfangreiche Register aber zu kompensieren hilft. Der Autor strukturiert seine Erzählung in zwei Teile: Im ersten widmet er sich den systemischen Zusammenhängen und Prozessen auf den Energie- und Finanzmärkten, die am Ende dazu führten, dass der Westen einen ökonomischen Kalten Krieg führen konnte, in dessen Verlauf die Sowjetunion ihr Imperium schlicht nicht mehr bezahlen konnte. Der zweite Teil des Buches widmet sich der Frage, wie die systemischen Imperative vor Ort wirkten, also erst die geopolitische Haltung der UDSSR beeinflussten und dann die Transformationen in Polen, Ungarn und der DDR vorantrieben. Bartels zentrales und mit vielen Quellen plausibilisiertes Argument lautet, dass es den COMECON-Staaten politisch an Legitimation mangelte, um ihre Bevölkerungen ökonomisch zu disziplinieren, weshalb es letztlich der (meist) stumme Zwang des Kapitals war, der den Realsozialismus beendete. Im Gegensatz zum Westen fehlte es ihnen, soziologisch gesprochen, an Promissory Legitimacy um wegbrechende Output-Legitimation zu kompensieren. Gerahmt von den stärker theoretisch argumentierenden Einleitungs- und Schlusskapiteln gelingt dem Autor so, eine packende Erzählung zu entfalten, die dominante Deutungsmuster herausfordert.

Gekaufte Zeit

Im ersten Kapitel, The Oil Shock to the Cold War, rekonstruiert Bartel, wie die Ölkrise des Jahres 1973 nicht nur im Westen einschneidende Folgen zeitigte,[11] sondern auch den Osten erfasste. Das ist zunächst einmal kontraintuitiv, schließlich bezogen die Staaten jenseits des Eisernen Vorhangs ihr Öl nicht auf dem Weltmarkt, sondern von der Sowjetunion. Aber selbst die lieferte nicht umsonst. Innerhalb ihres Imperiums legten Fünfjahrespläne fest, wie viele Fertigprodukte im Austausch für Rohstoffe in die UDSSR geliefert werden mussten (S. 36 f.). Aus Sicht der Peripherie hatte dieses System den klaren Vorteil fixierter Preise. Der sinkende Gebrauchswert ihrer Produkte beeinflusste deren Preis ebenso wenig wie Weltmarktdynamiken den des Öls. Für Moskau war die Situation hingegen deutlich weniger attraktiv, schließlich tauschte es alsbald begehrte Ressourcen gegen minderwertige Produkte. Die Terms of Trade innerhalb des sowjetischen Machtblocks verschlechterten sich im Zuge der Ölkrise also nachhaltig und die ökonomischen Kosten des Imperiums stiegen massiv. Bartel zeigt, wie nach 1975 eine nur moderate Erhöhung des Ölpreises sozialistische Parteieliten in Panik versetzte. Da die im neuen Plan vorgesehenen Ausgaben für die nun teureren Ölimporte das Wirtschaftswachstum übertreffen würden, prognostizierte Günter Mittag einen drastischen Fall des Lebensstandards in der DDR (S. 40). Für Erich Honecker stellte das vor dem Hintergrund des Aufstands vom 17. Juni 1953 ebenso wenig eine Option dar, wie für János Kádár in Ungarn oder Edward Gierek in Polen. Sie wussten, dass die Stabilität ihrer Regime auf dem Versprechen beruhte, den Lebensstandard weiter zu erhöhen oder zumindest auf dem bestehenden Niveau zu halten. Anstatt diese Versprechen zu brechen, wählten sie den naheliegenden Ausweg: Sie kauften sich auf den internationalen Finanzmärkten qua Schulden Zeit – und fanden bereitwillige Gläubiger, die auf den expandierenden Finanzmärkten sichere Anlageoptionen für ihre Petrodollars suchten (S. 33; 46).

Die Grenzen dieser Kreditbereitschaft arbeitet Bartel im dritten Kapitel, Years of Illusion and Reckoning, heraus. Demnach stellten die wachsende Verschuldung des Ostens und die Währungskrisen des Westens zwei Seiten derselben Medaille dar: Beide resultierten aus dem Versuch der industrialisierten Welt, die Ölkrise zu meistern, ohne Versprechen zu brechen (S. 52). Zwei Aspekte erschwerten dieses Vorhaben ganz besonders: Zum einen widersetzte sich die jeweilige Bevölkerung selbst milden Disziplinierungsvorhaben. Zum anderen stieß die sowjetische Ölförderung an ihr vorläufiges Limit, weshalb ihre Verbündeten mehr Hartwährung akquirieren mussten, um Rohstoffe für ihre Industrien importieren zu können (S. 61). Weil sie mit diesen jedoch kaum etwas produzierten, was im Westen auf Nachfrage stieß, verschuldeten sie sich stetig weiter. Jene Dynamik, die bereits von Zeitgenossen als gefährlich erkannt wurde, verschärfte sich enorm, als Paul Volcker 1979 den Leitzins der FED anhob, die Carter-Administration iranische Sicherheiten einfror und angesichts der Afghanistan-Invasion ein Weizenembargo über die Sowjetunion verhängte. Diese Ereignisse stellen die Staaten der industrialisierten Welt vor große Probleme, ihre Versprechen zu halten (S. 72 ff.). Der Autor skizziert diesen Prozess am Beispiel Großbritanniens und Polens. Dazu schildert er im Kapitel A Tale of Two Crises, wie mit John Hoskyns und Mieczyslaw Rakowski zwei zentrale Berater der Thatcher- beziehungsweise Jaruzelski-Regierung ähnliche Konzepte vorlegten, mit denen ihre jeweiligen Ökonomien diszipliniert werden sollten. Doch während in Großbritannien die Proteste und Streiks gegen die im Stepping Stones Report vorgedachten Maßnahmen am Ende nicht zum Erfolg führten – Thatcher blieb im Amt –, musste die ebenfalls neue Regierung Jaruzelskis das Kriegsrecht ausrufen, um die von Rakowski anempfohlenen Preissteigerungen durchzusetzen (S. 79; 83). Dass das Brechen von Versprechen nun gerade jenseits des Eisernen Vorhangs auf mehr Probleme als in westlichen Demokratien stieß, verwies Bartel zufolge bereits auf die Legitimationsprobleme, die schließlich das Ende des Kalten Krieges verantworten würden (S. 109).

Das vierte und vielleicht konventionellste Kapitel mit dem Titel The Capitalist Perestroika erzählt den Wandel der USA von einem „country beset by financial limits, international interdependence, and domestic government weakness to a country with no discernable material limits that wielded the leverage of financial dependence and military superiority over the rest of the world” (S. 112). Kenner der Materie werden in diesem Buchabschnitt wenig Neues finden. Bartel schildert dort die nicht-antizipierten Effekte der Steuer- und Fiskalpolitik Ronald Reagans auf internationale Kapitalströme und den damit verbundenen Aufstieg des Super-Dollars zur Weltreservewährung (S. 12; 127). Aus Sicht Moskau brachte diese kapitalistische Perestroika – sowjetische Banker nutzten diesen Begriff bereits 1983, um Reformen im Westen zu beschreiben (S. 110) – aber ein zentrales Probleme mit sich: Die USA konnten den Kalten Krieg jetzt ökonomisch führen und so darauf hinwirken, dass sich die Legitimationsprobleme im Osten zuspitzten. Es gehört zu den großen Stärken des Buches, systemische Zusammenhänge herauszustellen und zu demonstrieren, wie Verschiebungen am internationalen Finanzmarkt an weit entfernten Orten nicht-antizipierte Effekte auslösten. Im finalen Kapitel des ersten Teils, The Economic Cold War, arbeitet Bartel heraus, wie die USA dank der auf sie zulaufenden Kapitalströme die Sowjetunion vor ein existenzielles Trilemma stellten: Entweder die UDSSR lieferte den Staaten des Warschauer Pakts hinreichend Öl, sodass ihre Staatsparteien realsozialistische Versprechen in geringerem Umfang brechen mussten (S. 137) oder sie hielt Wort und sicherte und erhöhte den Lebensstandard ihrer eigenen Bevölkerung, was ohne weitere Importe kaum möglich schien, oder sie hielt im Rüstungswettlauf mit. Die Verfolgung aller drei Ziele war ausschließlich unter den prosperierenden Bedingungen der 1950er- und 1960er-Jahre möglich gewesen. Die Ölkrise hatte diesen Weg bereits versperrt. Einbrechendes Wirtschaftswachstum, miserable Ernten und der Verlauf der Afghanistaninvasion verschlechterten zu Beginn der 1980er-Jahre die Lage jedoch nochmals massiv. Als dann noch die Rohölpreise fielen und Moskau kaum genügend Hartwährung generierte, um die nun notwendigen Weizenimporte zu bezahlen, wurde klar, dass künftig allenfalls noch eines der drei Ziele erreicht werden konnte. Gorbachev habe das, so Bartel, erkannt (S. 165).

Legitimationskrisen

Wie diese ökonomisch bedingte Erosion von Promissory Legitimacy den Kalten Krieges beendete, analysiert der zweite Teil des Buches, welcher zunächst die polit-ökonomischen Optionen Gorbachevs in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre in den Blick nimmt. In The Socialist Perestroika entfaltet Bartel eine Erzählung der bekannten Ereignisse, die die ideologischen Maxime und geopolitischen Manöver des achten Generalsekretärs des KPdSU als Ausdruck ökonomischer Imperative deutet. So habe dieser die Handelsbeziehungen innerhalb des Ostblocks scharf kritisiert: „As he told the Politburo on August 14, 1986, the Soviet Unions’s imperial role left the country ‚harnessed into slave labor,‘ extracting raw materials and supplying them to other countries” (S. 180). Angesichts dessen sei er überzeugt gewesen: „There is no alternative to perestroika!“, womit er und seine Berater, so die Deutung Bartels, nicht nur den Wortlaut, sondern auch den Sinngehalt des paradigmatischen Satzes von Thatcher kopierten: Perestroika sollte den administrativen Zwang des Staates durch den ökonomischen Zwang des Marktes ersetzen (S. 185). In diesem Sinne sei auch Glasnost zu interpretieren. So vermerkte Alexander Yakolev: „There is sometimes a misunderstanding: when people talk about democracy, they presuppose some amorphous notion, like liberalization … However, in reality, democracy is discipline … and the development of self-discipline’” (S. 186). Vor diesem Hintergrund müsse auch der einseitige Rückzug aus dem Rüstungswettlauf verstanden werden. Auf dem Politbürotreffen am 3. November 1988 stellte Gorbachev fest: „The main reason we’re doing this is perestroika. … Without reductions in the army and the military industrial complex we won’t be able to deal with perestroika’s tasks” (S. 196). Bartels Argumente, dass die intern bereits 1986 und offiziell 1989 verkündete Abkehr von der Brezhnev-Doktrin primär ökonomisch bedingt war, überzeugen hier durchaus.

Die folgenden drei Kapitel, A Period of Extraordinary Politics, The Coercion of Creditworthiness und Exit, Violence, Austerity, rekonstruieren anhand der Fälle Polen, Ungarn und DDR, wie die realsozialistischen Staaten beim Brechen von Versprechen und der Erzeugung neuer Promissory Legitimacy scheiterten. Die Ausgangsbedingungen waren allerdings grundlegend unterschiedlich. Polen stand zwischen 1981 und 1989 vor dem Problem, faktisch kein neues Kapital aus dem Westen zu akquirieren. Stattdessen zogen amerikanische Banken „as much cash as possible’“ aus dem Land, so dass die Staatsschulden immer weiterwuchsen (S. 205). Um dieser Dynamik Einhalt zu gebieten, brauchte die polnische Regierung den IWF, dessen Mitglied sie jedoch nicht mehr war. Washington konnte daher – zusätzlich zu eigenen Sanktionen – den IWF-Wiedereintritt Polens an Bedingungen wie etwa die Aussetzung des Kriegsrechts und eine Amnestie für politische Gefangene knüpfen, welche die Dynamiken im Land – Solidarność visierte längst die Aufhebung der politischen Ordnung an – weiter befeuerten. Bartel argumentiert, dass dies in Kombination mit weiterem ökonomischen Druck von außen schlussendlich zur Abschaffung des Sozialismus und ironischerweise zur Durchführung derselben Sparmaßnahmen in sehr kurzer Zeit – im Rahmen einer Schockstrategie – führte (S. 212 f.). Rückblickend schien das selbst Jaruzelski alternativlos: „The ,necessitiy for social support‘ for economic reform, he eventually concluded, could ,be granted only in a system of parliamentary democracy.’ Only such a system could ,carry the burden of unpopular decisions’” (S. 232).

Die ungarischen Kommunisten verfügten hingegen über funktionale Beziehungen zu den Kapitalmärkten, insbesondere zu japanischen Banken. Diese finanzierten noch bis in den Sommer 1986 die offenkundig riskante Fiskalpolitik Kádárs, dessen Gulaschkommunismus keinesfalls Wortbruch begehen wollte. Das zu erwartende Resultat war bekanntlich eine Schuldenspirale, aus der sich Ungarn nur mit Hilfe des IWF befreien zu können glaubte. Dieser verlangte allerdings, Versprechen zu brechen, was unter anderem Währungsabwertung, Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen einschloss. Unter die Kürzungen fiel auch der, so Bartel, vor allem ökonomisch motivierte Rückbau der Grenzsicherungsanlagen an der ungarisch-österreichischen Grenze (S. 241; 250; 269). Das vorläufige Ergebnis der politischen Konflikte um diese Maßnahmen waren die kompetitiven Wahlen im Jahr 1989 – und diese dienten in Bartels Perspektive einem klaren Zweck: „The value of the election lay in the unique opportunity it presented to legitimize the politics of breaking promises and agree to a three-year program with the IMF” (S. 253). Auch in Ungarn habe die Demokratisierung demnach primär der Legitimation ökonomisch notwendiger Reformen gedient.

In der DDR lagen die Dinge wiederum anders. Sie verfügte erstens über einen potenten Geldgeber in Bonn. Zweitens erwirtschaftete sie mit der Kommerziellen Koordinierung gezielt Devisen. Zuletzt wiesen ihre Bankiers intern die Schuldenlast falsch aus: Alexander Schalk und Herta König behaupteten, die hohen Zinssätze, die 1982 auf Auslandskredite gezahlt wurden, würden fortbestehen und verheimlichten, dass sie längst langfristige Kredite zu besseren Konditionen gezeichnet hatten. So konnten sie alljährlich Devisen aus dem Hut zaubern, um die Lücken im Wirtschaftsplan zu schließen (S. 261 f.). Das alles verschaffte der DDR eine bessere Position gegenüber den USA und dem IWF als Polen und Ungarn sie innehatten. Trotz dieser unterschiedlichen Voraussetzungen gelingt es Bartel, sein strukturelles Argument auch für die Erklärung der Wende geltend zu machen, wenngleich seine Rezeption von Hirschmans klassischer Typologie irritiert:[12] „The East German leadership accepted Exit and hesitated to use Violence because it viewed Austerity as the worst option and actively tried to avoid it” (S. 260). Der Autor erzählt also die Geschichte einer drohenden DDR-Insolvenz, die Egon Krenz am 9. Oktober davor zurückschrecken ließ, Gewalt gegen die Demonstrierenden in Leipzig anzuwenden (S. 276 f.). Die Ereignisse nahmen von da an ihren Lauf und verschlechterten die Verhandlungsposition Ostberlins gegenüber Bonn beständig. Die Pointe enthält Bartel seiner Leserschaft dabei nicht vor: „East German leaders believed they confronted a financial reality in 1989 that threatened the existence of their regime, but it was in many ways a false reality” – Schalck und König hatten den Überblick verloren und die Auslandsverschuldung der DDR doppelt so hoch ausgewiesen als sie eigentlich war. Ein folgenschwerer Irrtum, der seinem Argument aber nicht abträglich sei, wie Bartel süffisant kommentiert: „social constructions derive their power precisely from their ability to determine what is real and what is not” (S. 291).

Das Kapitel Discipline or Retreat schildert schließlich den Abzug der sowjetischen Truppen aus der DDR und das Ende des Kalten Krieges. Hier tritt Gorbachev als ein nutzenmaximierender Akteur auf, der die stationierten Soldaten als Faustpfand einsetzte, um vom Westen an dringend benötigte Devisen zu gelangen, mit denen er den Lebensstandard seiner Bevölkerung halten wollte – ein Handel, auf den sich die reiche Bonner Republik so bereitwillig wie selbstbewusst einließ (S. 327 f.). Insbesondere diese Episode stellt für Bartel nochmals klar das Primat der Ökonomie heraus: „But the ultimate causes of the peaceful shift in the balance of power did not lie in the West. They lay, instead, in two aspects of Eastern political economy: the collapse of the East German state and economy after the fall of the Berlin Wall and Mikhail Gorbachev’s unwillingness to implement the politics of breaking promises in the Soviet Union” (S. 293 f.).

Fazit

Wie deutlich geworden sein sollte, besticht Bartels Buch auf den ersten Blick nur bedingt durch das Aufdecken ungeahnter Zusammenhänge. So führt etwa auch Tony Judt in seiner Geschichte Europas die Grenzen wohlfahrtsstaatlicher Fürsorge, Schuldenspiralen und transnationale Verflechtungen als Erklärungen für das Ende des Realsozialismus an.[13] Zudem muss man konstatieren, dass Bartel, um eine derart stringente Geschichte erzählen zu können, viele Aspekte außen vor lassen und Material im Sinne seines Narratives gewichten muss. Er konstruiert teleologische Prozesse, verzichtet aber auf eine Prüfung der Reichweite seiner Argumente etwa mittels counterfactuals. Auch wäre zu eruieren, ob sich die Dynamiken in anderen, nicht behandelten Fällen ebenfalls mit der Logik gebrochener Versprechen erhellen lassen – oder ob dieser konzeptionelle Ansatz nicht derart breit angelegt ist, dass man von der iranischen Revolution bis zu den Protesten der Letzten Generation die Erosion von Promissory Legitimacy stets als wichtiges Moment herausstellen kann, wenn man es denn darauf anlegt. Darüber hinaus verzichtet das Buch bedauerlicherweise auf eine eingehende theoretische Auseinandersetzung mit anderen Ansätzen – was möglicherweise auf seinem Umfang zurückzuführen ist. Eine intensive Debatte von Fachtermini und Positionen hätte den Rahmen wahrscheinlich gesprengt.[14] Zuletzt mag sich die engagierte Leserin fragen, welcher analytische Gehalt dem Begriff des Neoliberalismus zukommt:[15] Der Untertitel des Buches hätte auch „Enforcing Economic Discipline and the End of the Cold War“ lauten können, was dem Narrativ eher entsprochen hätte. Denn Bartel analysiert den Neoliberalismus nicht als treibende Kraft, sondern allenfalls als ein Instrument, dessen man sich zum erfolgreichen Brechen von Versprechen bedienen kann.

Nichtsdestotrotz muss man Bartels Buch sozialwissenschaftlichen Leserinnen aus mindestens drei Gründen empfehlen: Erstens zeichnen den Autor ein starker Wille und das Vermögen zur im besten Sinne abstrakten und generalisierenden Darstellung aus. Er verfolgt eine Argumentation, welche die konvergenten Momente im kontingenten Rauschen der Geschichte identifiziert und sie als Ausdruck von Strukturen begreift. Zweitens spürt Bartel diesen Konvergenzen bis in die Sprache der Quellen hinein nach. Die Analogien, Parallelen und Gleichzeitigkeiten zwischen den Problemen der sich mal kapitalistisch, mal sozialistisch gebärenden Staaten der industrialisierten Welt demonstriert er mehr als eindrücklich. Beides zusammengenommen qualifiziert sein Werk, drittens, als eine historische Soziologie die zur sozialtheoretischen Debatte einlädt – denn derart eindringlich[16] wurde das Feld schon lange nicht mehr mit dem Primat der Ökonomie konfrontiert. Studierende, Lehrende und Forschende werden deshalb in Zukunft ihre intellektuelle Freude daran haben, die teleologischen Mucken des Buches herauszuarbeiten, zu kritisieren und so die vielschichtigen, polit-ökonomischen und soziologischen Quellen der ineinander verschlungenen Legitimationskrisen in Ost und West aufzudecken.

Fußnoten

- Fritz W. Scharpf, Regieren in Europa: Effektiv und demokratisch? Frankfurt am Main / New York 1999.

- Michael Mann, The Ideology of Intellectuals and Other People in the Development of Capitalism, in: Lindberg, Leon N. (Hg.), Stress and Contradiction in Modern Capitalism. Public Policy and Theory of the State, Lexington 1975, S. 275–307.

- Patrick Sachweh / Sascha Münnich, Einleitung: Varianten des kapitalistischen Geistes im Wandel? Zum schwierigen Verhältnis von Kapitalismus und Kultur, in: Kapitalismus Als Lebensform? Deutungsmuster, Legitimation und Kritik in der Marktgesellschaft, Wiesbaden 2017, S. 3–26.

- Jens Beckert, The Exhausted Futures of Neoliberalism. From Promissory Legitimacy to Social Anomy, in: Journal of Cultural Economy 13 (2020), S. 318–330.

- Albert O. Hirschman, Leidenschaften und Interessen. Politische Begründungen des Kapitalismus vor seinem Sieg, Frankfurt am Main 1987, S. 140.

- Beckert, Promissory Legitimacy, S. 319.

- Das Buch wurde 2023 mit dem Center for Presidential History Book Prize ausgezeichnet.

- Hier sei nur auf die beiden prominent besetzten Buchforen im Journal of European Economic History und des Robert Jervis International Security Studies Forum hingewiesen (30.08.2023).

- Diesen Punkt hat auch Max Krahé hervorgehoben: No Alternative? On Fritz Bartel’s The Triumph of Broken Promises, https://www.phenomenalworld.org/reviews/broken-promises/ (30.08.2023).

- Daniel Sargent, The Cold War and the International Political Economy in the 1970s, in: Cold War History 13 (2012), 3, S. 393–425, hier S. 403.

- Diese Zusammenhänge sind in jüngerer Zeit auch von anderer Seite überzeugend untersucht worden: Vgl. Rüdiger Graf, Öl und Souveränität. Petroknowledge und Energiepolitik in den USA und Westeuropa in den 1970er Jahren, Berlin 2014; Helen Thompson, Oil and the Western Economic Crisis, London 2017.

- Irritierend ist Bartels Lesart deshalb, da Hirschmann mit „Exit, Voice, Loyalty“ die Handlungsoptionen eines Akteurs typisiert. Bei Bartel hat die Bevölkerung, vermittels Staatsflucht, aber bereits Exit gewählt, was die Regierung – hier wechselt das handelnde Subjekt– hinnimmt, weil sie vor ihren eigenen Handlungsoptionen Gewalt und Austerität zurückschreckt. Überzeugender wäre gewesen, wenn Exit den Systemausstieg der sozialistischen Eliten, die keinen besseren Ausweg mehr sahen, beschrieben hätte. Diese konzeptionelle Irritation wäre also leicht zu vermeiden gewesen.

- Tony Judt, Geschichte Europas von 1945 bis zur Gegenwart, München 2006.

- Vielleicht wäre aber zumindest Zeit für eine nachvollziehbare Zitation der Sekundärliteratur gewesen. Kindle-Locations anstatt Seitenzahlen anzugeben, unterminiert leider die fachliche Kontrolle der Wissensproduktion.

- Eine aus Perspektive des Rezensenten wenig überzeugende Definition findet sich auf S. 3. Demnach ist der Neoliberalismus eine Ideologie, die Märkte nutzt, um internationalen Warenverkehr anzukurbeln, Ungleichheit zu erhöhen und Wohlfahrtstaatlichkeit zurückzufahren. Doch kann eine Ideologie etwas benutzen?

- Einer relativierenden Formulierung zum Trotz, vgl. Bartel, Triumph of Broken Promises, S. 332.

Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Hannah Schmidt-Ott.

Kategorien: Demokratie Geld / Finanzen Politik Politische Ökonomie Wirtschaft

Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.

Empfehlungen

Fiskalsoziologische Kaffeehauslektüre

Rezension zu „Fiskalische Herrschaft. Steuern, Staat und Politik in Italien seit 1945“ von Lars Döpking

Aaron Sahr, Eva Weiler, Sebastian Huhnholz

Nachgefragt bei Aaron Sahr, Eva Weiler und Sebastian Huhnholz

Fünf Fragen an die Herausgeber:innen des Leviathan-Sonderbandes „Politische Theorien öffentlicher Finanzen. Zur (De-)Politisierung von Geld, Eigentum und Steuern“

Die europäische Schuldenordnung

Rezension zu „Eine Soziologie der Staatsverschuldung. Über die Finanzialisierung, Transnationalisierung und Politisierung von Staatsschulden in der Eurozone“ von Jenny Preunkert