Jens Bisky, Karsten Malowitz | Veranstaltungsbericht | 26.06.2025

Das Recht auf ein sinnvolles Leben

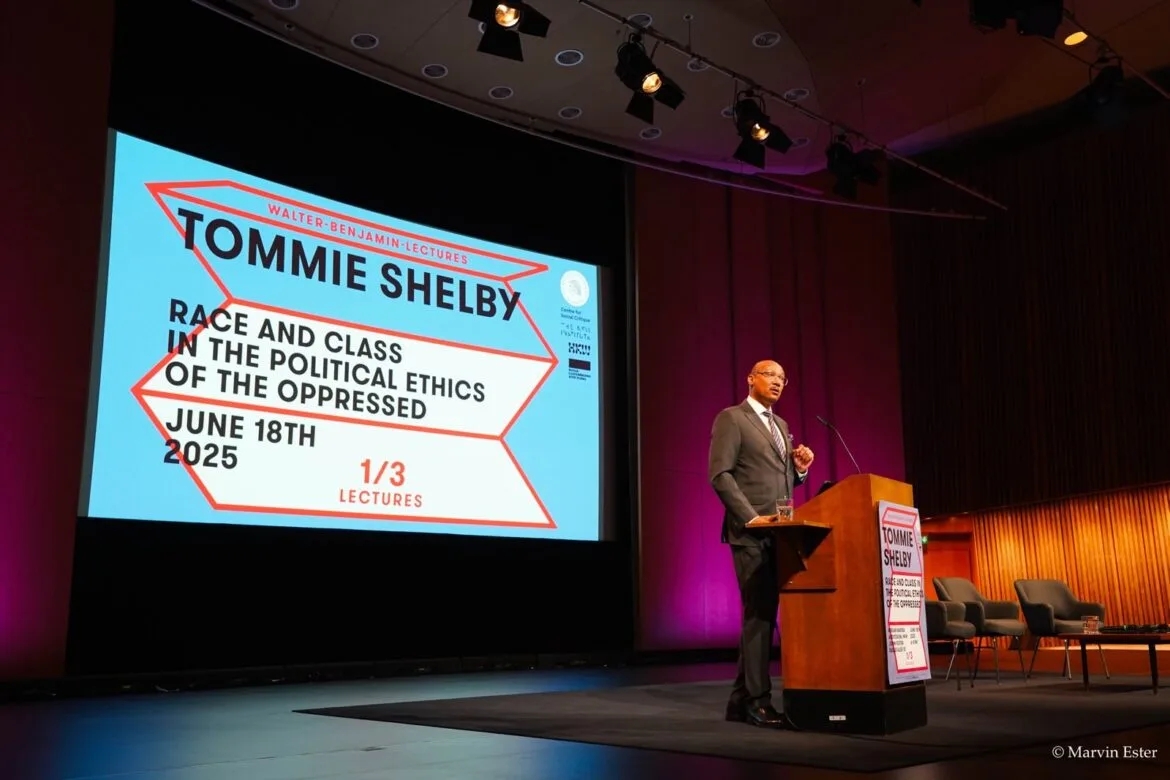

Bericht zu den „Walter-Benjamin-Lectures 2025“ von Tommie Shelby am 18., 19. und 20. Juni 2025 im Berliner Haus der Kulturen der Welt

Die Frage nach dem richtigen Leben lässt sich auch im falschen nicht abweisen, ihre Beantwortung verlangt allerdings nach Konkretisierung. Um wessen Leben geht es? Und worin besteht das Falsche? Der US-amerikanische Philosoph Tommie Shelby hat die Frage nach dem richtigen Leben in einer unvollkommenen, von Ungerechtigkeiten gekennzeichneten Welt – ohne Bezug auf Adorno und dessen Diktum – an den Beginn seiner Walter-Benjamin-Lectures gestellt und mit Blick auf die Situation der Angehörigen unterdrückter Gruppen zugespitzt: Wie können sie in moralisch verantwortungsvoller und würdevoller Weise auf Erniedrigung und fortdauerndes Unrecht reagieren? Wie können sie – und hierbei dachte Shelby vor allem an die Gruppe der Schwarzen in den USA – ihre persönlichen Ziele verwirklichen, ihre moralische Integrität bewahren und ohne Scham leben in einer Gesellschaft, die sie systematisch benachteiligt? An den drei Abenden im gut besuchten Miriam-Makeba-Auditorium des Hauses der Kulturen der Welt trug er, umsichtig, abwägend und anschaulich argumentierend Elemente einer politischen Ethik der Unterdrückten zusammen. Er sprach über Solidarität, intellektuelle Neugier, Selbstachtung und politischen Protest.

Wie schon in den vorangegangenen Jahren stellten zunächst Rahel Jaeggi und Robin Celikates vom Centre for Social Critique an der Humboldt-Universität zu Berlin den nach Charles Taylor, Axel Honneth, Nancy Fraser, Sally Haslanger und Lea Ypi nunmehr sechsten Inhaber des Benjamin-Chairs vor. Das vielschichtige intellektuelle Profil des in Harvard am Department for African and African American Studies wie auch am Department for Philosophy lehrenden Gastes wurde dabei bereits in dessen Charakterisierung als „liberal moralist and black radical Marxist“ deutlich. Der Studentenzeitung The Harvard Crimson hat Shelby vor vielen Jahren erzählt, er, das älteste von sechs Kindern, sei an der Highschool „a basketball-playing, track-running jock“ gewesen. Seine Schwarzen Freunde hätten damals von einer Zukunft in der NBA geträumt, doch daraus sei nichts geworden: „Most of the black kids who were graduating were going into the military or working for UPS. None of them were going to college. And none of them were going to the NBA.”[1] Er war aus seiner Familie der erste, der ein College besuchte. Anschließend setzte er den eingeschlagenen Weg fort und ging an die Universität, zunächst nach Tallahassee, Florida, und dann nach Pittsburgh, Pennsylvania, wo er 1998 promoviert wurde. Seine Dissertation trug den Titel Marxism and the Critique of Moral Ideology. Seither beschäftigt er sich intensiv mit Fragen sozialer Ungleichheit und ethnischer Zugehörigkeit. Zusammen mit Derrick Darby hat er etwa ein Kompendium über Hip-Hop und Philosophie ediert und gemeinsam mit Brandon M. Terry Essays zur politischen Philosophie von Martin Luther King Jr. herausgegeben. Bekanntheit erlangte er in den vergangenen Jahren mit einer Reihe bemerkenswerter philosophisch-politischer Bücher zur Lage der Black Community in den USA, darunter We Who Are Dark. The Philosophical Foundations of Black Solidarity (2005), Dark Ghettos. Injustice, Dissent, and Reform (2016) und The Idea of Prison Abolition (2022).[2]

In seinem Auftreten erinnerte der groß gewachsene und elegant gekleidete Shelby an das, was man einmal einen Gentleman genannt hat: gleichermaßen freundlich wie distanziert, wach, eloquent und interessiert, aber durchgehend unaufgeregt, nie Beifall heischend. Seine Vertrautheit mit theoretischen Ansätzen und seine Belesenheit blitzten in Bemerkungen und Kommentaren auf, wurden aber nicht ausgestellt. Überhaupt war Shelby jedes Imponiergehabe fremd. Er verzichtete auf systematische Strenge ebenso wie auf ideengeschichtliche Rekonstruktionen; stattdessen suchte er anhand ausgewählter realer und literarischer Beispiele die Komplexität moralischer Probleme zu erörtern. Seine Schlussfolgerungen trug Shelby dabei mit ebenso großer Ernsthaftigkeit wie Zurückhaltung vor; manchmal schien es, als wolle er seine Erwägungen dem Publikum lediglich ansinnen, als handele es sich um Geschmacksurteile. Wer sich auf die kreisenden, immer wieder auf anekdotische Evidenz setzenden Argumentationen einließ, erfuhr nicht nur viel über die Black Radical Tradition, der sich Shelby verpflichtet fühlt, sondern bekam auch die Gelegenheit, den besonderen Blick der am stärksten Unterdrückten einzuüben und diesen zugleich zu reflektieren. Das war ungewohnt – und eben deswegen erhellend.

Richard Wright und die Erfahrung der Unterdrückung

Die großen Fragen der politischen Linken, wie eine ideale gerechte Welt auszusehen habe, was Freiheit bedeute, was Gerechtigkeit und Gleichheit seien, stellte Shelby ebenso zurück wie die nach dem Verhältnis von Zielen und Mitteln, nach Taktiken und Strategien im Befreiungskampf. Stattdessen stellte er mit dem Schwarzen US-amerikanischen Schriftsteller Richard Wright (1908–1960) jenen Autor vor, den er sich zum Gewährsmann für seine Benjamin-Lectures gewählt hatte, als Gesprächspartner und Vertreter derjenigen, die am stärksten und über sehr lange Zeit direkt unter Unterdrückung gelitten haben.

Wrights Großeltern waren Sklaven gewesen; er selbst wuchs im Süden der USA unter der Herrschaft der Jim-Crow-Gesetze auf, die nach der Abschaffung der Sklaverei 1865 und dem offiziellen Ende der Rassentrennung weiterhin die weiße Vorherrschaft zementierten. Polizeibrutalität und Lynchmorde erzeugten eine Atmosphäre der Angst, welche die Einhaltung der diskriminierenden, Segregation vorschreibenden Gesetze sicherten. Schwarze mussten jede Minute ihres Daseins damit rechnen, zum Ziel willkürlicher Übergriffe zu werden; Gewalt war alltäglich, auch Folterungen und Morde keine Seltenheit. Oft genügten kleinste Anzeichen von Aufsässigkeit, der Anschein, sich nicht unterwürfig genug zu verhalten, um den Zorn der Weißen zu erregen; vielfach brauchte der Mob überhaupt keinen Grund, zum Abschlachten seiner Mitbürger. Ab 1913 lebte die Familie Wright in Memphis, Tennessee. Richard war sieben, als der Vater Frau und Kinder verließ, er war neun Jahre alt, als seine Mutter einen Schlaganfall erlitt. 1927 ging Richard Wright in den Norden, nach Chicago, wo er Anschluss an die Kommunistische Partei fand. In New York arbeitete er für deren Zeitung, The Daily Worker. Er hatte schon früh Erzählungen verfasst, sein erstes Buch – Uncle Tom’s Children – erschien 1938, zwei Jahre später glückte Wright mit The Native Son ein Bestseller.[3] Es war der erste eines afroamerikanischen Autors. 1942 trennte er sich im Streit von der Kommunistischen Partei; in der berühmten Anthologie The God That Failed ist er neben Arthur Koestler, Ignazio Silone, André Gide und anderen Kritikern des Kommunismus ebenfalls mit einem Beitrag vertreten.[4] Neben Erzählungen, Romanen, Gedichten und Artikeln verfasste Wright auch Sachbücher, darunter der einflussreiche Band Black Power (1954), der einer ganzen Bewegung ihren Namen gab.[5] Nach dem Zweiten Weltkrieg übersiedelte er nach Frankreich und wählte die Emigration, um der rassistischen Unterdrückung zu entkommen. Er starb im Jahr 1960, vor der endgültigen Aufhebung der Jim-Crow-Gesetze.

Auf Szenen aus dem Leben wie aus den Werken Wrights kam Shelby im Verlauf seiner Lectures immer wieder zu sprechen. Sie lieferten ihm Empirie und Anschauungsmaterial für seine Reflexionen zur politischen Ethik der Unterdrückten. Zuerst stellte er die 1936 veröffentlichte Erzählung „Big Boy Leaves Home“ vor,[6] die Geschichte von vier Schwarzen Jungen, die an einem sonnigen Tag herumalbern, singen, sich balgen. Big Boy ist einer von ihnen. Über einen Stacheldrahtzaun gelangen sie zu einem Wasserloch, baden dort, trocknen sich in der Sonne, als eine weiße Frau auftaucht und nach einem Mann namens Jim ruft. Dieser eilt herbei und erschießt zwei der Jungs. Big Boy und sein Freund Bobo entreißen ihm das Gewehr, versuchen zu entkommen; als das misslingt, erschießt Big Boy den weißen Mann. Auf der anschließenden Flucht wird Bobo von einem weißen Mob ergriffen, schwer misshandelt und schließlich bei lebendigem Leib verbrannt. Big Boy, der den Mord an seinem Freund hilflos mitansehen muss, kann durch einen glücklichen Zufall entkommen und macht sich auf den Weg gen Norden. Damit endet diese Erzählung über den allgegenwärtigen Lynchterror des Südens.

Als Wright die Geschichte schrieb und veröffentlichte, hatte er längst die Erfahrung gemacht, dass der Norden der USA, das Ziel von Big Boy, keineswegs das gelobte Land, sondern ebenfalls von Rassismus geprägt ist. Entsprechende Erlebnisse während seiner Zeit in Chicago hat Wright unter anderem in The Native Son gestaltet. Shelby rekapitulierte, wie die Hierarchie zwischen Weiß und Schwarz auch in den Nordstaaten, in denen nach dem Ersten Weltkrieg ein großer Bedarf an ungelernten Arbeitskräften herrschte, den Alltag prägte. Schwarze Arbeiter hatten kaum Aufstiegschancen, galten als Streik- und Lohnbrecher. Der Konflikt überlagerte die Klassensolidarität. Geschäftstüchtige Banker und Hausbesitzer schlugen Kapital aus der Situation und sorgten dafür, dass städtische Ghettos entstanden. Zum Symbol für die prekäre soziale Lage und die depravierte Wohnsituation der Schwarzen wurden die sogenannten Kitchenettes, kleine Einraumwohnungen, in denen oft mehrere Personen auf engstem Raum zusammenlebten. Durch den Einbau von Trennwänden in Mehrfamilienhäusern und größeren Wohnungen schuf man viele solcher Behausungen, vor allem in den Gegenden, in denen Schwarze wohnten. Die Enge in den überfüllten und überteuerten Unterkünften, das Aufeinanderhocken so vieler Benachteiligter förderte die Ausbreitung von Krankheiten, befeuerte Kriminalität und Gewalt. Wright nutzte die Kitchenette als Metapher für rassistische Unterdrückung, nannte sie „unser Gefängnis“. Native Son beginnt in einer solchen.

Unterdrückte Gruppen und die Praxis der Solidarität

Im Zentrum einer politischen Ethik der Unterdrückten, die sich gegen solche Verhältnisse zur Wehr setzen und gegen die widrigen Umstände aufbegehren, unter denen sie ihr Leben führen müssen, steht für Shelby die Praxis der Solidarität, die er als ein Set von gemeinsamen Formen des Engagements verstanden wissen wollte. Sie sei als bewusste, freiwillige und praktisch wirksame Aktivität von reinen Gefühlen der spontanen Sympathie und Zuneigung zu den ebenfalls Betroffenen, zu den Angehörigen der eigenen Gruppe zu unterscheiden. Shelby nannte fünf Merkmale solidarischer Praxis: Die Angehörigen der Gruppe identifizieren sich als solche, sie denken in Begriffen und im Sinne eines übergreifenden „Wir“. Zweitens seien solidarische Praktiken gekennzeichnet durch die besondere Sorge um jene, mit denen man sich identifiziert. Das schließe die Erfüllung der allgemeinen moralischen Verpflichtungen gegenüber anderen Personen außerhalb der Gruppe zwar keineswegs aus, doch schuldeten die Gruppenmitglieder einander mehr Hilfe, Unterstützung und Beistand als Fremden. Drittens teilten die Angehörigen einer solidarischen Gruppe gemeinsame Werte und Ziele. Diese könnten vage wie die Idee der Freiheit oder bestimmt sein wie die Forderung nach einem Ende der Segregation an Schulen. Viertens gelte innerhalb der Gruppe eine Verpflichtung zur Loyalität, weshalb ihre Mitglieder alles unterlassen müssten, was der Gruppe und ihren Anliegen schaden könne. Das fünfte und letzte Merkmal, das die Gruppenangehörigen miteinander verbinde, sei schließlich gegenseitiges Vertrauen.

Mögliche Einwände antizipierend fügte Shelby sogleich hinzu, dass die genannten Merkmale alle Arten solidarischer Gruppen auszeichneten, also auch Straßengangs oder Kameradschaftsverbände von Polizei oder Militär. Solidarität sei weder eine exklusive Eigenschaft emanzipatorischer Gruppen noch zeitige sie immer und notwendig gute Folgen; es komme vielmehr auf die inhaltlichen Ziele der Gruppe an und darauf, wie Grenzen gezogen werden. Auch die Mitglieder einer White Supremacist Group könnten untereinander solidarisch sein. Im Folgenden, gegen Ende des ersten Vortrags, unterschied Shelby solidarische Gruppen in Form politischer Organisationen, die – wie etwa Gewerkschaften oder Parteien – klassische Interessenpolitik betreiben, von Gruppen, denen es vornehmlich um Selbstermächtigung jener Unterdrückten geht, die systematisch und andauernd Unrecht erleiden. Politische Organisationen haben oft Mitglieder aus privilegierten Schichten, die selbst nicht zur Gruppe der Unterdrückten gehören. Als 1909, in Wrights Geburtsjahr, die National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) gegründet wurde, gehörte ihrem Vorstand mit dem Soziologen und Historiker W. E. B. Du Bois nur ein Schwarzer an, alle anderen waren weiß.

Als Bindeglied zwischen politischen Organisationen im engeren Sinne und der Gruppe der Unterdrückten brachte Shelby Soziale Bewegungen ins Spiel. Er bezog sich vor allem auf die Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten und auf die Arbeiterbewegung, die beide aus Erfahrung wie aus Prinzip gegen eine ungerechte, eine unmoralische Ordnung aufbegehren. Er zitierte Marx, der 1872 die Internationale Arbeiterassoziation auf Solidarität eingeschworen hatte, und bestimmte wie dieser Solidarität als wertgebundene Form gemeinsamen Engagements; sie eröffne den Unterdrückten die Möglichkeit zu überleben und zu widerstehen. Wenn Solidarität auch mehr sei als ein Gemeinschaftsgefühl und ein Ausdruck kultureller Verbundenheit, komme sie doch ohne beides kaum aus. Es sei nicht sehr realistisch zu erwarten, dass Unterdrückte allein aus Prinzipientreue gegen das Unrecht aufbegehren. Gleichsam im Vorübergehen verwarf er damit allzu eng und exklusiv gefasste Konzepte von Identitätspolitik ebenso wie den diesen gegenüber regelmäßig erhobenen Vorwurf des Verrats an universellen Prinzipien. Solidarität, so Shelby, lasse sich nicht erzwingen. Ihre Wirksamkeit und ihre verbindende Kraft könne sie nur auf freiwilliger Basis und auf Grundlage gemeinsam geteilter Erfahrungen, Ziele und Werte entfalten. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt seien, erschöpfe sich ihre Wirkung nicht allein in wechselseitiger alltäglicher Hilfe und politischen Aktionen, sondern ermögliche den Angehörigen unterdrückter Gruppen auch unter Verhältnissen andauernder Erniedrigung und Knechtung ein sinnvolles, moralisch integres und von Selbstachtung erfülltes Leben.

An dieser Stelle hätte man sich eine etwas genauere Differenzierung der Auswirkungen rassistischer Diskriminierung und ökonomischer Ausbeutung gewünscht, auch fielen die Bemerkungen zur Konstitution der von Shelby immer wieder beschworenen Gruppe der Unterdrückten sehr knapp aus. Wichtige Fragen blieben unbeantwortet: Wie bildet sich ein Gruppengefühl? Wie entsteht ein Bewusstsein der gemeinsamen Lage? Gewiss, Wesentliches darüber lässt sich in E. P. Thompsons klassischer Studie The Making of the English Working Class (1963) nachlesen,[7] doch ist es für eine politische Ethik der Unterdrückten wohl kaum nebensächlich, den Wandel von Unterdrückung, Gruppenzugehörigkeit und Solidarität seit den Erfolgen der Bürgerrechts- wie der Arbeiterbewegung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts genauer zu erfassen. Dass Shelby von politökonomischen, mentalitätsgeschichtlichen und organisationssoziologischen Fragen weitgehend absah, hatte jedoch auch Vorteile. Es erlaubte ihm die suggestive Konzentration auf entscheidende Momente der individuellen Erfahrung und Anwendung politischer Ethik und provozierte zugleich eine Reihe produktiver Irritationen, die das Publikum zwangen, über die nicht verhandelten Probleme umso intensiver nachzudenken.

Kollektive Anstrengungen und das individuelle Streben nach Selbstentfaltung

Am zweiten Abend widmete sich Shelby der Spannung zwischen der gemeinsamen Verantwortung der Mitglieder für den Erfolg der Gruppe und ihrem Recht zur Verwirklichung persönlicher Ziele im Rahmen der individuellen Lebensgestaltung. Konkret ging es ihm in erster Linie um die Frage, ob Intellektuelle, die Angehörige einer unterdrückten Minderheit sind, sich den Erfordernissen des kollektiven politischen Kampfes unterordnen, ihre Unabhängigkeit aufgeben, ihre geistigen Interessen und persönlichen Neigungen hintanstellen sollten. Im Rückblick auf wichtige Stationen und Erlebnisse in der intellektuellen Karriere Richard Wrights, über die dieser in dem autobiografischen Roman Black Boy (1945) Auskunft gibt,[8] demonstrierte Shelby, warum sich der moralische Konflikt zwischen den Ansprüchen der Gruppe und den intellektuellen Leidenschaften des Einzelnen wohl nicht vermeiden lässt.

Aufgewachsen in extremer Armut, zeigte Wright schon in frühen Jahren Neu- und Wissbegier, eine Lust am Fragen und Sehnsucht nach Sinn. Shelby nannte das „spiritual hunger“. Nachdem der junge Wright erste Romane gelesen hatte, entwickelte er im Alter von etwa 12 Jahren ein unstillbares Verlangen nach Büchern. Über die Welt nachzudenken, deren Normen infrage zu stellen, zu lesen und zu schreiben, ohne damit stets einen bestimmten politischen oder praktischen Zweck zu verfolgen, wurde ihm zum Bedürfnis, zur zweiten Natur. Je weiter er auf diesem Weg der intellektuellen Selbstermächtigung voranschritt, desto deutlicher wurden die Spannungen zu seinem Herkunftsmilieu, der Gemeinschaft, der er angehörte. 1924 veröffentlichte eine afroamerikanische Zeitung Wrights ersten Text, die Erzählung „The Voodoo of Hell’s Half Acre“. Sowohl die schriftstellerischen Neigungen des Jungen als auch der thematische Stoff befremdeten seine Familie und Freunde, schon die Erwähnung der Hölle im Titel verletzte die religiösen Empfindungen seiner Großmutter. Als Wright am Ende seiner Schulzeit aufgefordert wurde, zum Schulabschluss eine Rede zu halten, weigerte er sich, einen vom Direktor geschriebenen Text zu verlesen. Er beharrte auf seinen eigenen Worten, auch wenn er damit nur wenig Beifall fand. Während er in diesen Fällen sich selbst gegenüber treu blieb und die an ihn herangetragenen Anforderungen ablehnte, gab er ihnen bei einer anderen Gelegenheit nach. Als man vor versammelter Gemeinde von ihm verlangte, sich zum Glauben der Gemeinschaft zu bekennen, den er nicht teilte, unterwarf er sich dem Konformitätsdruck mit Rücksicht auf die Empfindungen seiner nächsten Familienangehörigen. Das moralisch erpresste Zugeständnis wirkte allerdings nach. Er fühlte sich in der Gemeinschaft gefangen, als säße er in einer Falle. Als Wright in den 1930er-Jahren immer öfter in Konflikt mit den Vorgaben der Kommunistischen Partei der USA geriet, der er 1933 beigetreten war, weigerte er sich, seine eigenen ästhetischen und politischen Urteile denen der Partei unterzuordnen, und kehrte der Partei 1942 den Rücken. Über seine Erfahrungen berichtete er in dem Essay „I Tried to Be a Communist“, den er 1944 in der Zeitschrift The Atlantic veröffentlichte.[9]

Dass intellektuelle Betätigung um ihrer selbst willen von den Mitgliedern unterdrückter Gruppen scheel angesehen, misstrauisch beäugt wurde und unter erhöhtem Rechtfertigungsdruck stand, lässt sich gut verstehen, handelte es sich bei diesen doch nicht selten um Gemeinschaften, die buchstäblich ums Überleben kämpften. Verbreitet war daher ein instrumentelles Verhältnis zu den Intellektuellen, von denen erwartet wurde, dass sie ihre Fähigkeiten in den Dienst der gemeinsamen Sache stellen. Analog zum ökonomischen Prinzip der Arbeitsteilung sollte jeder seine besonderen Begabungen für das übergeordnete Ziel einer gerechten Ordnung einsetzen – und die eigenen geistigen oder künstlerischen Ambitionen entsprechend einschränken. So habe etwa W. E. B. Du Bois, auf den Shelby in diesem Zusammenhang zu sprechen kam, sein Leben nach dieser Maxime ausgerichtet. Wright und andere Schwarze Intellektuelle, die hingegen der Verwirklichung ihrer persönlichen Ambitionen den Vorrang gaben, könnten sich jedoch ebenfalls auf gute Gründe berufen. Sie könnten zu ihrer Rechtfertigung anführen, dass erfolgreiche Schwarze Intellektuelle mit ihren Werken Vorurteile wie das von der minderen Intelligenz der Afroamerikaner ad absurdum führten, Beispiele von „black excellence“ böten und mit ihren Arbeiten zum besseren Verständnis der sozialen, ökonomischen und kulturellen Lebenswirklichkeiten von Schwarzen beitrügen. Wenn es stimme, dass Wissen heilen kann, wie die afroamerikanische Literaturwissenschaftlerin bell hooks behauptete, dann müssten die Angehörigen unterdrückter Gruppen ein vitales Interesse daran haben, Bildung und intensives Nachdenken auch dann gutzuheißen und zu fördern, wenn es nicht unmittelbar ihren politischen Zielen diene. Wer Letzteres verlange, offenbare nicht nur ein instrumentelles Verständnis von Wissenschaft, Literatur und Künsten, sondern auch ein verkürztes Verständnis individueller Freiheit. So wenig Intellektuelle ihre aus der Zugehörigkeit zu unterdrückten Gruppen resultierende Verantwortung diesen gegenüber leugnen könnten, sondern sich zu ihr verhalten müssten, so wenig könnten die Gruppen von ihnen die Aufopferung ihrer persönlichen Ziele verlangen.

Mit seinem Gewährsmann Richard Wright verteidigte Shelby das Eigenrecht intellektueller Sinnsuche, „the freedom to seek meaning“. Zur Veranschaulichung verwies er auf dessen Auseinandersetzung mit dem John-Reed-Club, einem nach dem US-amerikanischen Journalisten und Berichterstatter über die Oktoberrevolution benannten Netzwerk kommunistischer Kulturvereine. Den Mitgliedern des Clubs galt Kunst als Waffe. Nachdem Wright dem Club 1933 beigetreten war, beobachtete er in den Diskussionen schon bald eine wachsende Intoleranz gegen Neues; man verdammte Bücher, die man nicht gelesen hatte, erstarrte im Dogmatismus.

Vor diesem Hintergrund argumentierte Shelby überzeugend dafür, Geistesarbeiter:innen in verschiedenen Rollen – als Aktivist:innen, als Akademiker:innen, vor allem aber als freie Intellektuelle zu akzeptieren, denen das eigene Schreiben ihr Leben bedeutet. Die notwendig entstehenden Spannungen zwischen den Intellektuellen und der Gruppe der Unterdrückten sollten nicht verleugnet, aber auch nicht als Bedrohung aufgefasst werden. Gründliche und aufrichtige Kritik, die stete Überprüfung des für gewiss gehaltenen, unkonventionelle Gedanken, Bildung, Diskussion, das Vertrauen auf die Kraft der besseren Argumente seien die besten Waffen gegen die Gefahren eines autoritären Dogmatismus. Damit erfuhr die am ersten Abend behandelte Praxis der Solidarität eine weitere, wesentliche Bestimmung. Politische Solidarität sei kein religiöser Eifer, die Gemeinschaft der Unterdrückten keine Gemeinschaft der Gläubigen. Treue zu einer Sache sei nicht mit der Treue zu einer Organisation gleichzusetzen. Die niemals einfache, oftmals schmerzliche Spannung zwischen der intellektuellen Lebensform und den Forderungen politischer Solidarität, zwischen persönlicher Sinn- und Wahrheitssuche und dem Streben nach Gleichheit und Gerechtigkeit wurde durch diese Bestimmungen nicht gemildert, sondern in ihrer Komplexität anerkannt. Es sprach für Shelbys Aufrichtigkeit und sein tiefes Problemverständnis, dass er sie am Ende seiner Ausführungen nicht aufzulösen suchte, sondern dafür plädierte, sie als eine produktive Form der Reibung anzusehen – und auszuhalten.

Selbstachtung und die Bedeutung von Protest

Nach Shelbys politischer Ethik haben alle Angehörigen unterdrückter Gruppen nicht nur ein moralisches Recht, sondern auch eine moralische Verpflichtung, gegen das Unrecht und die Ungerechtigkeiten, die ihnen widerfahren, vorzugehen, auch wenn er realistischer Weise einräumte, dass dazu nicht alle bei jeder Gelegenheit und in gleicher Weise in der Lage seien. Was motiviert und rechtfertigt die Solidarität der Unterdrückten und das notwendig konfliktträchtige Engagement der Intellektuellen für deren Sache? Nach Shelby offenbart sich deren Sinn nicht erst durch die Verwirklichung einer gerechten Ordnung in einer fernen Zukunft, sondern bereits in ihrem Beitrag zur Verbesserung der Lebensumstände der Unterdrückten im Hier und Jetzt. Unabhängig von ihrem Erfolg hätten der Protest gegen Benachteiligung und das Aufbegehren gegen Demütigungen einen Wert in sich selbst. Neben der Verpflichtung, erlittenes Unrecht nicht widerstandslos zu dulden, stehe die Pflicht, sich selbst zu respektieren, sein Leben möglichst selbstbestimmt und auf eine Weise zu führen, dass es des Respektes würdig ist. Das damit angesprochene Problem der Selbstachtung war das Thema des dritten Abends der Benjamin-Lectures. Gelegentliche Halbheiten, Kompromisse und Zugeständnisse angesichts widriger Umstände, die Protest sinnlos oder lebensgefährlich erschienen lassen, mögen mit der Selbstachtung bisweilen vereinbar sein. Dass der Weg des geringsten Widerstandes und der stillschweigenden Duldung der eigenen Benachteiligung es aber nicht immer sind, musste Richard Wright schon als Kind lernen. Von seiner Mutter losgeschickt, um Lebensmittel zu kaufen, überfielen ihn einige weiße Jungs aus der Nachbarschaft. Sie nahmen ihm das Geld ab, schlugen und demütigten ihn. Kaum war er nach Hause zurückgekehrt, schickte ihn seine Mutter erneut zum Laden. Widerstrebend und ängstlich machte er sich zum zweiten Mal auf, wurde zum zweiten Mal verprügelt und lief abermals nach Hause. Statt ihren Sohn zu bemitleiden oder zu trösten, schickte sie ihn ein drittes Mal auf den Weg, gab ihm aber diesmal einen großen Stock mit und empfahl ihm, diesen zu nutzen, was er tat. Er schlug die Angreifer in die Flucht, kaufte ein, was zu besorgen war, und kehrte stolz zurück. Er hatte sich seinen Ängsten und seinen Feinden gestellt, Mut gefasst – und seine Würde wiedergewonnen.

Der Einübung solchen Verhaltens, dem Training der eigenen Selbstachtung, kam Shelby zufolge gerade unter dem Jim-Crow-Regime eine große Bedeutung zu, sei es doch darauf ausgelegt gewesen, jede Andeutung von Aufsässigkeit oder Unwillen im Keim zu ersticken. Angesichts der ständigen Gefahr, Opfer willkürlicher Gewalt zu werden, mochte es bisweilen vernünftig scheinen, wenn die Unterdrückten ihre Wut, ihren Ärger herunterschluckten. Aber für Shelby hatte das Schweigen seinen Preis, vor allem, wenn es zur Gewohnheit und zur Richtschnur des eigenen Verhaltens wurde. Es machte diejenigen, die sich duckten, zu unfreiwilligen Komplizen ihrer eigenen Unterdrückung. In seinem 1936 erschienenen Buch Uncle Tom’s Children, einer Sammlung von Erzählungen, in der auch „Big Boy Leaves Home“ wieder abgedruckt wurde, warf Wright die Frage auf, welche Willenskraft ein Afroamerikaner aufbringen müsse, um in einem Land, das ihm das Menschsein abspricht, in Würde leben zu können. Shelbys Ausgangsfrage zu Beginn der Lectures war offenkundig von dieser Formulierung inspiriert. Zu ihrer Beantwortung rekurrierte er ein weiteres Mal auf Wrights Werke, die er als „philosophical fiction“ bezeichnete. Die Protagonisten in Uncle Tom’s Children wehren sich, sie lernen für sich einzustehen und beginnen zu kämpfen. Ihre Aktionen sind nicht immer erfolgreich, führen auch nicht zur Befreiung, aber sie dienen der Rückeroberung der eigenen Selbstachtung unter Verhältnissen, die darauf angelegt sind, ihnen eben diese stündlich und für immer zu versagen. Im Protest gegen derartige Verhältnisse struktureller Benachteiligung und von ihnen begünstigte ungerechte Handlungen gehe es, so Shelbys Schlussfolgerung, weder um Selbstverteidigung noch um Rache, sondern um die (Wieder-)Gewinnung und den Erhalt des moralischen Stolzes.

Wright hat in seinem Werk auch das Laster der Servilität, der Unterwürfigkeit geschildert, etwa in der Figur eines Liftboys, der sich erniedrigte und selbst verleugnete, indem er sich gegen Bezahlung eines Vierteldollars – damals der Gegenwert von etwa fünf Euro – dazu hergab, sich in den Hintern treten zu lassen. In seinem späten Roman The Long Dream (1958) wiederum schildert er den Konflikt zwischen einem Vater und dessen Sohn über das richtige Verhalten in einer von Rassismus geprägten Gesellschaft.[10] Der Vater ist ein geschäftlich erfolgreicher Bestattungsunternehmer, dem es dank seiner Beziehungen zu korrupten Polizisten und anderen Weißen gelungen ist, der Armut zu entkommen, dem darüber aber Heuchelei und Liebedienerei zur zweiten Natur geworden sind. Der Sohn verachtet und verurteilt das Verhalten seines Vaters und sucht seinen eigenen Weg inmitten der rassistischen Unterdrückung.

Im letzten Teil seines Vortrags grenzte Shelby das Konzept der Überwindung von Servilität, der Wiedergewinnung von Selbstachtung durch ständigen, friedlichen Protest dezidiert von Frantz Fanons Rechtfertigung politischer Gewalt als Mittel im antikolonialen Befreiungskampf ab. Fanon habe die Gegengewalt zu einer psychologischen Kur für die Verdammten dieser Erde, zu einer Therapie des Minderwertigkeitskomplexes verklärt. Demgegenüber betonte Wright mit Shelby, dass der Widerstand gegen Unrecht, gewalttätig oder nicht, keine Therapie sei und nicht psychische Gesundheit zum Ziel habe. Es handele sich vielmehr um eine normativ gebundene, moralische Praktik, eine Transformation des Charakters, deren Vollzug selbst in gewisser Weise einen Akt der Befreiung repräsentiere. Unterwürfigkeit und Heuchelei als Formen alltäglichen Verhaltens seien von Übel und zu vermeiden. Zwar hätten jene, die Einverständnis mit ihrer eigenen Unterdrückung zeigten oder heuchelten, oft pragmatische Gründe für ihr Tun – und wer sie scharf kritisiere, laufe Gefahr, statt der Täter die Opfer von Diskriminierung und Unterdrückung zu beschuldigen und zu beschämen. Doch hätten alle Angehörigen einer unterdrückten Gruppe, die aktiven ebenso wie die passiven, die mutigen nicht anders als die ängstlichen, moralische Verantwortung für ihr Verhalten, insofern jede und jeder Einzelne stets die ganze Gruppe repräsentiere, der er oder sie zugehörig ist. Aus diesem Grunde müssten im Interesse der gesamten Gruppe auch devote Verhaltensweisen kritisiert werden, die, wenn nicht auf verächtlich egoistische Berechnung, dann auf Furcht und Hoffnungslosigkeit zurückzuführen seien. Denn Emotionen wie Resignation oder Angst könnten den Charakter, das Ich, rasch korrumpieren, und sich von zeitweisen Zuständen in dauerhafte Haltungen verwandeln. Doch neben dem Widerstand aller Einzelnen brauche es auch Formen kollektiven Aufbegehrens. Vernehmbarer Protest und öffentliche Demonstrationen, bei denen die Mitglieder unterdrückter Gruppen gemeinsam auf ihr Schicksal aufmerksam machen und für ihre Rechte eintreten, seien moralisch bedeutsam für die Gemeinschaft als Ganzes, sichtbare Zeichen gegen Resignation, die sowohl die Solidarität als auch das gegenseitige Vertrauen bekräftigen, die es im kollektiven Kampf brauche. Jeder erfolgreiche Akt einzelnen oder kollektiven Widerstands mache Mut und gebe Hoffnung. Gerade mit Rücksicht auf die eigene Selbstachtung und Würde erweise sich die Bedeutung von Protest als wichtige solidarische Praxis.

Schluss

Die politische Ethik, die Shelby an den drei Abenden im Haus der Kulturen der Welt vorstellte, erwies sich als ein anspruchsvolles Projekt in Sachen Charakterbildung und Verhaltensschulung, bei dem es um nicht weniger ging als um die Einübung von Solidarität, das Erlernen von Unabhängigkeit und Widerständigkeit um der Selbstachtung willen, und um ein klares Verständnis der eigenen gesellschaftlichen Situation. Mit Richard Wright hatte er dafür den richtigen Gesprächspartner gewählt, jenen Intellektuellen, der mit seinem Buch Black Power der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung ein wirkmächtiges Stichwort gegeben, aber deren Erfolge nicht mehr erlebt hatte; einen aufrechten und unerschrockenen Autor, der den Weg der Emanzipation konsequent und auch in manche Sackgasse hinein beschritten hat – aus Einsicht in seine Lage, aus Erbitterung über die ihm und den Seinen verweigerte Menschlichkeit, aus dem Willen heraus, ein würdiges Leben zu führen, und nicht der zu sein, zu dem seine Unterdrücker ihn herabwürdigen wollten. Tommie Shelby blieb konsequent bei seinem Helden und dem für die Lectures ausgewählten Thema, Blicke in die Gegenwart erlaubte er sich kaum, obwohl ihm, dem Harvard-Professor, ein paar kritische Bemerkungen zu Trump gewiss Applaus eingetragen hätten. Als er aus dem Publikum nach dem Krieg in Gaza und Trumps Instrumentalisierung des Antisemitismusvorwurfs gefragt wurde, verteidigte er nur knapp die akademische Freiheit und die Freiheit der Kritik, hielt sich aber mit Aussagen zum Konflikt im Nahen Osten oder mit wohlfeilen moralischen Bekenntnissen zurück, als scheue er sich, den argumentativen Diskurs zugunsten vagen Meinens zu verlassen. Das passte zum sanften Ernst seiner Vorträge, die vorschnelle Urteile vermieden und dazu einluden, ethische Fragen anhand konkreter Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, ohne sich in Beliebigkeit zu verlieren.

Seit diesem Jahr unterstützt auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung die Walter-Benjamin-Lectures. 2026 wird sie, wie Rahel Jaeggi zum Abschluss der Veranstaltung ankündigte, der indische Historiker Dipesh Chakrabarty halten.

Fußnoten

- Abby D. Phillip, Living to Learn, in: The Harvard Crimson, 19.11.2008.

- Tommie Shelby, We Who Are Dark. The Philosophical Foundations of Black Solidarity, Cambridge, MA 2005; ders., Dark Ghettos. Injustice, Dissent, and Reform, Cambridge, MA 2016; ders., The Idea of Prison Abolition, Princeton, NJ 2022.

- Richard Wright, Uncle Tom’s Children. Five Long Stories, New York u. a. 1938; ders., Native Son, New York / London 1940.

- The God That Failed. A Confession, edited by Richard Crossman, New York 1949.

- Richard Wright, Black Power. A Record of Reactions in a Land of Pathos, New York 1954.

- Richard Wright, Big Boy Leaves Home, in: The New Caravan, edited by Alfred Kreymborg / Lewis Mumford / Paul Rosenberg, New York 1936, S. 124–158.

- Edward P. Thompson, The Making of the English Working Class, London 1963.

- Richard Wright, Black Boy, New York 1945.

- Richard Wright, I Tried to Be a Communist, in: The Atlantic, August–September 1944.

- Richard Wright, The Long Dream, New York 1958.

Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Noah Serve.

Kategorien: Affekte / Emotionen Diversity Geschichte Geschichte der Sozialwissenschaften Gesellschaft Gesellschaftstheorie Gewalt Gruppen / Organisationen / Netzwerke Interaktion Kritische Theorie Lebensformen Macht Öffentlichkeit Philosophie Politik Rassismus / Diskriminierung Soziale Ungleichheit Zivilgesellschaft / Soziale Bewegungen

Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.

Empfehlungen

Wie Gewerkschaften und soziale Bewegungen durch Organizing der Demokratie auf die Sprünge helfen können

Literaturessay zu „People, Power, Change. Organizing for Democratic Renewal“ von Marshall Ganz, „Changemakers. Radical Strategies for Social Movement Organising“ von Jane Holgate und John Page sowie „Undivided. The Quest for Racial Solidarity in an American Church“ von Hahrie Han

Die Klimaanlage des bürgerlichen Selbst

Rezension zu „Bürgerliche Kälte. Affekt und koloniale Subjektivität“ von Henrike Kohpeiß

Analyse einer rechten Obsession

Rezension zu „Wer hat Angst vor Gender?“ von Judith Butler